セールステックとは?セールスプロセス別営業支援ツールと導入効果を解説

最終更新日:2025.11.19

目次

世界的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速により、営業分野でもIT技術を活用した生産性向上への取り組みが拡大していると言えるでしょう。働き方改革の浸透で労働時間は短縮傾向にありますが、企業は利益を維持し続けなければなりません。その上、新型コロナウイルス禍で従来の対面中心の営業手法が制約を受け、従来通りでは商機を逃しかねない状況ではないでしょうか。

このような課題を解決する大きな糸口として注目されているのがセールステックです。この記事では、セールステックとは何か、その概要と注目される理由から、主要なカテゴリーや具体的な営業支援ツールの種類、導入効果、さらに効果的な活用方法までを徹底解説します。

セールステックとは何か?

ここではセールステックの概要について解説していきます。セールステックとはどのようなもので、なぜ注目されているのでしょうか。

セールステックの定義

セールステックとは、「Sales(営業)+ Technology(技術)」から生まれた造語で、直訳すると「営業技術」を意味します。平たく言うと、営業活動にIT技術を活用し、生産性の向上や効率化を実現するためのツールや手法全般を指すのです。

具体的には、顧客管理システムのCRM(Customer Relationship Management)や営業支援システムのSFA(Sales Force Automation)、マーケティングオートメーションのMA、商談解析のBIツールなど、営業プロセスを支援・自動化する様々なソリューションが該当します。従来は欧米を中心に導入が進んでいましたが、近年では日本国内でも人手不足や働き方改革の流れを受けて需要が高まっていると言えるでしょう。

セールステックが注目される背景

日本企業でセールステックに注目が集まる背景には、生産性向上と労働力人口減少という2つの大きな課題があります。前述のように働き方改革で労働時間削減が求められる中、限られた人員で売上を伸ばすには営業の効率化が必須ではないでしょうか。さらに、新型コロナウイルスの影響で対面営業が難しくなり、非対面型の営業手法への転換も迫られました。このような環境変化に対応する手段として、セールステック導入の必要性が高まっています。

また、営業現場の課題として無駄な業務時間の多さが指摘されています。HubSpot Japanの調査によれば、日本の営業担当者は自身の働く時間の25.5%を「ムダ」だと感じており、その「ムダ」と感じる業務の上位に社内会議(33.9%)や社内報告業務(32.4%)といった社内での情報共有業務が挙がりました。社内の情報共有・報告に多くの時間が取られている現状がうかがえますね。

加えて、弊社ソフィアの調査では従業員1,000名以上の大企業の約79%が自社の社内コミュニケーションに何らかの問題があると感じていることが明らかになりました。社内の情報伝達やナレッジ共有の非効率さは営業現場でも大きな課題であり、これらを解決する手段としてセールステックが期待されているのです。

セールステックの主な種類・カテゴリー

セールステックと一口に言っても、その範囲は多岐にわたります。営業プロセスの各段階や機能ごとに様々なツールが存在し、いくつかの視点でカテゴリー分類することが可能です。

特にアメリカの調査会社CB Insightsが公開した「セールステック市場マップ(カオスマップ)」では、セールステック領域を以下の7つのカテゴリーに整理しています。CB Insightsによるセールステック市場マップの例(2019年版)では、セールステック領域の主要カテゴリが網羅的に示されており、各カテゴリーごとに国内外で数多くのサービス・ツールが提供されていることが分かります。

営業加速(Sales Enablement & Acceleration)

リード獲得から受注まで、営業活動全体を効率化し生産性を上げるためのツール群です。営業支援システムであるSFAや提案資料管理、営業活動の自動化ツールなどが該当します。

顧客関係管理(General CRM)

顧客情報や商談状況を一元管理し、顧客との関係構築を支援するツール群です。いわゆるCRMが代表で、顧客データを蓄積・共有して営業だけでなくマーケティングやサービスにも活用できます。

顧客体験(Customer Experience)

顧客一人ひとりの体験価値を最大化し、LTV向上やリピーター獲得につなげるツール群です。Web接客ツールやマーケティングオートメーション(MA)など、適切なタイミングで個別最適化された情報提供を行う仕組みが含まれます。

カスタマーサポート(Customer Support)

コールセンターやサポート窓口向けのツール群で、問い合わせ対応業務を効率化し顧客満足度を高めることを目的とします。顧客からの電話・メール対応を管理するヘルプデスクシステムやチャットボットなどが該当するでしょう。

コンタクト・コミュニケーション(Contact & Communication)

顧客との接点やコミュニケーション手段を提供するツール群です。オンライン商談システム(Web会議ツール)や名刺管理、営業電話支援システム(インサイドセールス向け架電ツール)など、顧客とのやり取りを円滑にするためのサービスが含まれます。

インテリジェンス・解析(Intelligence & Analytics)

営業データを分析し、インサイトや予測を提供するツール群です。商談の成約確度予測や営業プロセスのボトルネック分析などを行うAI搭載ツールやBI(ビジネスインテリジェンス)ツールがこれにあたります。データに基づく意思決定を支援し、営業戦略の精度向上に寄与すると言えるでしょう。

人材開発・コーチング(People Development & Coaching)

営業人材の育成や能力強化を目的としたツール群です。オンライン学習プラットフォームやロールプレイングを録画・フィードバックできるシステム、営業スキル評価ツールなどが含まれ、営業担当者個々のスキルアップやオンボーディングを支援します。

以上のようなカテゴリーに分類されますが、実際には境界が明確に分かれているわけではなく、例えばCRMに分類されるツールが顧客体験向上にも寄与するなど、機能面で重なる部分もあります。ポイントは、自社の営業課題を解決するにはどの領域のセールステックが有効かを見極めて導入することです。

営業プロセス別に見たセールステックのツール例

営業活動は大きく「リード獲得」「商談・提案」「受注・フォロー」といったプロセスに分けられ、それぞれの段階で活用できるセールステックがあります。ここでは営業プロセス別に、代表的なツール例とその特徴をご紹介します。自社の営業フローの中で課題となっている部分に適したツール選定の参考にしていただければと思います。

リード獲得(見込み客の獲得)

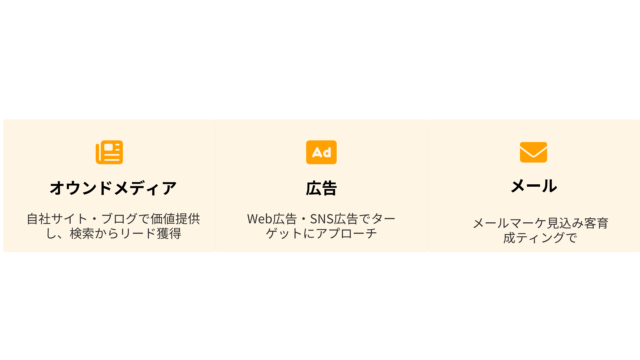

新たな見込み顧客(リード)を獲得するフェーズでは、インターネットを活用した情報発信や潜在顧客との接点創出が重要です。具体的な方法として、主に次のような施策があります。

オウンドメディア

自社サイトのブログやコラム等で有益なコンテンツを発信し、自社サービスへの興味喚起やリード獲得を狙います。検索エンジン最適化(SEO)を施すことで、広告費をかけずにWebから見込み客を集められるのが利点です。

広告

Web広告やSNS広告等を活用し、自社サービスをターゲットとなる見込み客層に直接アプローチします。費用はかかりますが、配信先を絞り込むターゲティング設定によって、成約につながりやすい質の高いリードを獲得しやすくなるでしょう。

メールマーケティング

一度接点を持った見込み客にメールマガジンやメルマガ等で継続的に情報提供し、興味を喚起したり見込み度を高めたりする手法です。最近ではSNSのダイレクトメッセージ等も活用し、リードの育成(ナーチャリング)につなげています。

上記のようなマーケティング施策から得られたリードを営業に引き継ぎ、効率良く育成・商談化していく手法としてインサイドセールスがあります。インサイドセールスでは、マーケティング部門や営業推進部門が電話やメール、オンライン商談など非対面手法でリードと接触し、商談の機会創出を図るのです。

SATORI(サトリ)

インサイドセールスを支援する代表的なセールステックとして、マーケティングオートメーション(MA)ツールがあります。その中でも例えば「SATORI(サトリ)」は国産MAツールの一つで、多くの企業で導入が進んでいます。

インサイドセールスを強力にサポートするMAツールです。

・初期費用:300,000円(税別)

・月額費用:148,000円〜(税別)

・主な機能:リード情報の一元管理、Webサイトからの資料請求・問合せ獲得支援、広告配信ターゲットの自動抽出、メール配信やタグ付与の自動化、見込み客育成(スコアリング)機能、顧客行動の可視化レポートなど

SATORIを使えば、自社サイトへの訪問や資料ダウンロード等の見込み客の行動をトラッキングし、興味度合いの高いリードを抽出してアプローチできます。これにより、リードナーチャリング(顧客育成)を自動化・効率化でき、営業機会の創出数を増やすことが期待できるでしょう。

営業リスト作成

新規開拓営業のターゲットリストを作成するフェーズでも、セールステックが活躍します。従来は業界誌や電話帳、ウェブ検索などから見込み企業の情報を集め手作業でリスト化していましたが、今では企業データベースサービスを使って迅速にリストを作成できるようになりました。

代表的なツールには「Musubu(ムスブ)」と「FUMA(フーマ)」があります。それぞれ日本企業の情報を大量に蓄積したクラウドサービスで、条件を指定して見込み客リストを自動抽出可能です。

Musubu(ムスブ)

約140万件以上の企業データベースを備えたクラウドサービスです。

・初期費用:無料

・月額費用:フリープラン無料、有料プラン15,000円〜(税込)

・主な機能:企業情報データベース検索、条件絞り込みによる見込み企業リスト自動作成(最短30秒で出力)、リストのCSVダウンロード、メール配信機能、分析レポート

Musubuを使えば、地域・業種・企業規模など様々な条件でターゲット企業を検索しリストアップできます。短時間で精度の高いリストが作成できるため、新規開拓営業の効率が飛躍的に向上するでしょう。

FUMA(フーマ)

全国約160万社の企業データを搭載し、最短5秒でリスト化できるサービスです。

・初期費用:無料

・月額費用:無料(有償オプションあり)

・主な機能:企業情報検索、条件指定によるリスト作成、リストのCSVエクスポート

FUMAはアカウント登録不要ですぐに利用開始できる手軽さが特長です。絞り込み条件も充実しており、例えば「従業員規模○人以上」「設立○年以降」など複数条件を組み合わせてターゲット企業を洗い出せます。

両ツールとも無料プランが用意されているので、まずは試して自社に合う方を選ぶとよいでしょう。

アポイント調整(商談日程の調整)

見込み客とのアポイント(商談日程)調整も、専用ツールを使うことで業務負担を大幅に削減できます。メールのやり取りで日程候補をすり合わせる手間を感じている営業担当者も多いのではないでしょうか。日程調整ツールを使えば、候補日時の提示から確定までをスムーズに行えます。

代表的なサービスに「調整さん」と「eeasy(イージー)」があります。

調整さん

URLを共有するだけで複数人の日程調整ができる無料ツールです。

・初期費用:無料

・月額費用:無料

・主な機能:日程候補の登録・共有、参加者による都合入力、日程確定通知、カレンダー連携(有料オプション)

調整さんはシンプルな操作で会議や打ち合わせの日程調整が可能です。社内外の参加者に専用ページのURLを共有し、各自が都合の良い日時にチェックを入れるだけで、全員の予定を一目で把握できます。会員登録不要でスマホ・PCいずれからでも利用できる手軽さから、社内会議はもちろん顧客との日程調整にも広く使われています。

eeasy(イージー)

高機能な日程調整ツールで、場所や会議方法の調整にも対応しています。

・初期費用:無料

・月額費用:無料〜(有料プランあり)

・主な機能:日程調整(複数候補日時の提示)、場所・オンライン会議情報の同時調整、Googleカレンダー等との連携(空き日時の自動抽出や決定事項の自動登録)、予約受付ページの作成

eeasyは調整さんより高度な機能を備え、単なる日時調整に留まらず会議の場所(対面の場合)やWeb会議URLの共有まで一括して行えます。他のカレンダーサービスと連携して自分の空き時間を自動反映させることもでき、より実務に踏み込んだ効率化が可能です。無料プランでも十分利用できますが、チームで使う場合は有料プランでさらに便利になるでしょう。

企業分析(提案準備)

商談前の提案準備や顧客企業の調査もセールステックで支援できます。事前に取引先企業の業績や業界動向を把握しておくことは、提案の質を高める上で重要ですが、手作業で情報収集するのは大変ですよね。そこで企業分析ツールを活用しましょう。

例えば「スピーダ営業」は、提案に必要な企業情報を自動収集・分析してくれるサービスです。

・初期費用:要問い合わせ

・月額費用:要問い合わせ

・主な機能:企業基本情報の自動収集(決算情報、事業内容など)、関連する業界レポートやニュース記事の収集、簡易な市場分析レポートの提供

スピーダ営業を導入すれば、訪問前にその企業の最新ニュースや業界トレンド、市場シェアなどが短時間で把握できます。営業担当者は手間をかけずに質の高いインプットを得られるため、顧客の課題やニーズに合わせた提案準備が効率的に行えるでしょう。特に提案先の数が多い営業では、情報収集にかかる時間を大幅に短縮できるメリットがあると言えます。

ナレッジマネジメント(営業知見の共有)

営業組織内の知見共有や属人化の解消にもセールステックが役立ちます。ナレッジマネジメントツールを使うことで、各営業担当者の持つ情報やノウハウをチーム全体で共有し、組織としての営業力向上につなげることができるのです。

代表例の一つが「Qast(キャスト)」です。

・初期費用:要問い合わせ

・月額費用:要問い合わせ

・主な機能:社内のQ&A共有(質問と回答の蓄積)、ナレッジ記事の作成・検索、タグやカテゴリーによる整理、外部ツールとの連携、タスク・ワークフロー管理、利用状況の分析レポート

Qastはクラウド型の社内ナレッジ共有プラットフォームで、誰もが気軽に質問を投稿し、知っている人が回答を寄せることで情報が蓄積されていきます。これにより、「あの情報は○○さんしか知らない」といった属人化を防ぎ、組織全体で知識を共有して生産性を高めることができるでしょう。シンプルで使いやすいUIのため、小規模チームから大企業まで幅広く導入が進んでいます。

営業組織でも、成功事例や失敗から得た学び、商品知識などをQastに集約することで、新人でも過去のナレッジを活用しやすくなり、営業力の底上げにつながるのです。

オンライン商談・打ち合わせ

コロナ禍以降一気に普及したオンライン商談ツールも重要なセールステックの一つです。遠方の顧客とも移動時間ゼロで商談ができるため、営業効率を飛躍的に向上させられます。

代表的なWeb会議システムとして「Zoom」が挙げられます。

Zoom(ズーム)

世界中で広く使われているオンライン会議ツールです。

・初期費用:無料

・月額費用:無料(有料プランあり)

・主な機能:ビデオ会議(1対1〜多数参加のミーティング)、ウェビナー(オンラインセミナー開催)、イベント(大規模オンラインイベント開催)、画面共有、録画、チャット等

Zoomは日本のみならず海外でも標準的なWeb会議ツールとなっており、多くの企業で採用されています。パソコン・スマートフォン問わず利用でき、商談相手側はアプリをインストールしていなくても共有されたURLにアクセスするだけで参加可能という手軽さが支持されているのです。

また、一度に数百名規模が参加できるウェビナー機能や、分科会に分かれて議論できるブレイクアウトルーム機能など、営業活動以外にも社内研修やオンラインイベント等で活用できる豊富な機能を備えています。オンライン商談ツールとしてはZoom以外にもMicrosoft TeamsやGoogle Meet、Webex等がありますが、シェアや操作性の面でZoomを導入する企業が多い状況です。

オンライン商談の定着により、顧客も営業側も移動コストを削減でき、ひいては商談件数の増加や商談当たりの提案準備時間の確保など、質・量両面で営業活動を強化できると言えるでしょう。

名刺管理

営業活動で集まる名刺をデジタル化し、顧客データベースとして管理できる名刺管理ツールもセールステックとして有用です。名刺情報は営業にとって貴重な財産ですが、紙のままでは共有・活用が難しいため、クラウドで一元管理する企業が増えています。

代表的なサービスが「Sansan(サンサン)」です。

・初期費用:要問い合わせ

・月額費用:要問い合わせ

・主な機能:名刺情報のデータ化(スキャナーやスマホ撮影でOCR読み取り)、オンライン名刺交換、名刺データに社内メモやタグ付与、人物ごとの社内接点管理、顧客マスターへのエクスポート

Sansanはスマホで名刺を撮影するか専用スキャナーで取り込むだけで、AIとオペレーター入力により正確にデータ化されます。部署名や肩書などでグルーピングしたり、タグ付けして顧客属性ごとにリスト化したりも可能です。最近ではオンライン名刺交換(URLやQRコード経由で名刺情報を交換)機能も提供されており、対面・非対面を問わず名刺管理ができるようになりました。

こうして蓄積した名刺データは社内の共有資産となり、「○○株式会社を誰が担当しているか」や「過去に誰が名刺交換したか」が一目で分かるため、組織的なアプローチや引継ぎもスムーズになるでしょう。

CRM(顧客管理)

最後にご紹介するのはCRMツールです。前述のようにCRM(顧客関係管理)はセールステックの主要カテゴリーの一つで、営業のみならずマーケティングやカスタマーサクセス部門でも活用される基盤システムです。顧客リストや商談情報の管理にはCRMが欠かせません。

国産CRMの例として「Kintone(キントーン)」があります。

・初期費用:無料

・月額費用:1ユーザーにつき780円(税抜)〜

・主な機能:業務アプリ作成プラットフォーム(ドラッグ&ドロップで顧客管理や案件管理アプリ等を自由に構築可能)、顧客データベース、案件・見積管理、ワークフロー機能、他システムとのデータ連携、アクセス権限管理

Kintoneはサイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドで、CRMとしての顧客・案件管理機能も柔軟に備えています。あらかじめ用意されたテンプレートを使ってすぐに顧客管理システムを利用開始できるほか、自社の業務に合わせて項目や機能をカスタマイズできるのが強みです。

プログラミング不要でドラッグ&ドロップ操作だけでアプリを作れるため、IT部門に頼らず現場主導でCRMを構築・改善できます。誰でも使える簡単さから中小企業から大企業まで幅広く採用されており、営業現場で蓄積した顧客データを経営戦略やマーケティングにも活用できる基盤となるのです。

なお、CRMやSFAなど複数のセールステックツールを組み合わせて活用することで、営業プロセス全体を一気通貫でデジタル化・最適化できます。実際、セールステックを導入している企業ほど業績が好調な傾向があり、3種類以上のツールを導入する企業ではその傾向がより顕著であるとの調査結果も報告されています。自社の課題に合わせて最適なツールを選び、必要に応じて連携させながら運用していくことが重要と言えるでしょう。

セールステックを効果的に活用するには?

セールステックは導入すればそれだけで成果が出る魔法の杖ではありません。自社に適したツールを選び出し、それを使いこなすための体制構築まで含めて取り組むことが成功のポイントです。

データ活用業務全般に言えることですが、仮説立案 → データ取得 → 分析 → 改善施策実行、というサイクルを回し続けることが生産性向上の鍵となります。セールステック導入においても、このサイクルを効果的に回すために押さえておくべきポイントがあると言えるでしょう。

以下に、セールステックを自社で最大限に活かすためのステップをまとめました。導入を検討する際の参考にしていただければと思います。

既存業務の可視化

ツール導入前に、まず現在の営業業務プロセスを洗い出して可視化しましょう。営業の各プロセス(リード獲得からクロージングまで)で誰が何を行っているかを整理することで、自社のボトルネックや非効率な箇所が見えてきます。重複作業や属人的になっている業務など、改善すべき課題を明確化することが重要です。

現場社員の声の可視化

次に、実際に営業業務を行っている現場スタッフが日々の業務に対してどう感じているか把握します。セールステックを使うのは現場の営業担当者です。彼らが現在の業務で「ここが大変」「ここを改善したい」と感じている点をヒアリングしましょう。

現場の不満や要望を無視してツールを選定すると、「使いたくないツールを押し付けられた」と反発を招き、せっかく導入しても定着しない恐れがあります。実際、「現場が望まない機能の導入でかえってやりにくくなった」といった声からツール導入に反対意見が出るケースもあるのです。そうならないよう、現場の声を事前に把握しておきましょう。

課題に合ったツール選定

業務プロセスと現場の声の両面から自社の課題がはっきりしたら、その課題解決に必要な機能を洗い出し、それを備えた最適なツールを選定します。

例えば「顧客情報の共有漏れが課題」ならCRMを、「移動時間が無駄」ならオンライン商談ツールを、といった具合に、課題に直結する種類のセールステックを絞り込むイメージです。課題が明確になることで、導入すべきツールの種類や組み合わせも見えてくるでしょう。

目的・狙いの共有と社内浸透

選定したセールステックを導入する際は、そのツールを導入する目的や狙いを事前にチーム全員と共有しましょう。

新しいツール導入時には、「なぜこれを使うのか」「使って何を実現したいのか」を社員に理解してもらうことが重要です。目的や期待効果を腹落ちさせることで、導入後の現場への定着率が格段に上がります。「上から言われたから渋々使う」のではなく、「自分たちの業務改善に役立つから使いたい」と思ってもらえる状態を作ることが理想です。

また、経営層やマネージャーが率先して新ツールを活用し模範を示すことも効果的ですが、我々の調査では経営層からの積極的な活用推奨策を取っている企業はまだ16.3%程度に留まっています。トップダウンで明確な方針を打ち出し現場に使い慣れさせる施策は、ツール浸透において有効であると言えるでしょう。

運用方法の見直し・継続的な支援

セールステック導入後は、定期的にその活用状況を見直し、更なる効率化につなげましょう。

使い始めて見えてきた改善点や「この機能が便利だった」といった知見をチーム内で共有し、運用ルールを必要に応じてアップデートします。場合によっては、ツール提供ベンダーに相談して活用のコツや他社の成功事例を教えてもらうのも有効です。ベンダーからトレーニングを受けたり追加機能の提案を受けたりすることで、ツールをより使いこなせるようになるでしょう。

ツール導入はゴールではなくスタートなので、導入後もPDCAを回して運用改善を続けることが大切です。

以上5つのステップを踏むことで、セールステック導入の効果を最大化しやすくなります。

セールステック導入成功のポイント

改めて整理すると、次のようなポイントが重要となります。

- 現状分析と課題整理:導入前に自社の営業プロセスを洗い出し、非効率な部分や情報共有の問題点を把握する

- 現場の巻き込み:営業担当者が感じている不満や要望をヒアリングし、ツール選定・導入方針に反映する。現場の納得感を醸成する

- 適切なツール選定:解決すべき課題に直結する機能を持つツールを選ぶ。必要に応じて複数のツールを組み合わせる

- 目的の周知と教育:導入目的・狙いをチームで共有し、使い方のトレーニング機会を設ける。メリットを明確に伝え、習慣化を促す

- 定着と改善:導入後も活用状況をチェックし、活用促進策(社内ルール整備、成功事例の展開、追加研修など)を講じる。経営層のリーダーシップも活用する

特に「教育」「習慣」「認識」の3点がツール活用の三大課題と言われます。弊社ソフィアが2024年に実施した調査においても、「ツールの機能や使い方に関する教育不足(33.6%)」「メールや電話など既存手段を使う習慣の根強さ(25.6%)」「新しいツールへの抵抗感・必要性の認識不足(20%強)」が、デジタルツール活用を阻む主な要因であることが分かっています。

ですから、セールステック導入にあたっては単にツールを配るだけでなく、上記ポイントを踏まえて組織的な導入施策を講じることが成功への近道と言えるでしょう。

まとめ

この記事では、営業の業務効率化を支援するセールステックについて、その概要から具体的なツール例、導入のポイントまで詳しくご紹介しました。

現在の日本においては、少子高齢化に伴う人手不足や働き方改革による労働時間制約により、生産性の向上がこれまで以上に求められています。さらに新型コロナウイルスの影響を受けて営業の現場は大きな転換期を迎えており、従来のやり方を見直してデジタル技術を活用した営業DXを進める必要性が高まっているのではないでしょうか。

こうした社会環境の変化に対応し競争力を維持するためにも、セールステックの導入は今や欠かせません。実際、複数のセールステックを積極的に活用している企業ほど業績が向上する傾向があることも分かってきており、セールステック市場は今後も拡大を続けていくでしょう。