セールスとマーケティングの違いとは?連携するメリットと方法を解説

目次

セールス(営業)とマーケティングは、企業の売上拡大に欠かせない2つの部門です。しかし「お互いのやり方が分からず連携がうまくいかない」「せっかくの施策が成果につながらない」といった悩みを抱える企業も少なくありません。

実は、両部門が対立しがちなのには明確な理由があります。そして、その原因を理解し適切な連携体制を築くことで、大きな成果向上が期待できます。

本記事では、セールスとマーケティングの違いや両部門が対立しがちな理由、円滑に連携するメリットや具体的な協働方法について、大企業の事例やデータを交えて分かりやすく解説します。

セールスとマーケティングの違いとは?

まず、セールスとマーケティングそれぞれの役割を確認してみましょう。

セールス(営業)は自社の商品・サービスを個々の顧客に提案し、購入・契約に導くことが主な役目です。電話や訪問、オンライン商談など顧客と直接コミュニケーションをとり、ニーズに合わせて最適な提案を行います。短期間での目標達成(売上や契約件数)が求められるため、活動は目の前の顧客へのアプローチ(短期志向)が中心となります。

一方、マーケティングは市場全体を対象に商品やサービスが売れる土台を作ることが使命です。市場調査や競合分析を行い、顧客ニーズに合った製品企画・開発に関与します。また広告や展示会、Web発信などを通じて自社や商品を広く認知させ、見込み客の関心を高める活動(長期志向)を担います。

具体的には、マーケティング部門の業務には、ターゲット層の選定、商品のブランディング、リード(見込み客)の獲得とナーチャリング(育成)、獲得したリードを営業部門へ引き渡すことまで含まれます。

このように両部門の役割や活動内容は異なりますが、「商品・サービスを購入してもらい売上につなげる」という最終的な目的は共通しています。つまり、マーケティングが創出した見込み客をセールスが契約につなげることで初めて売上が生まれるため、本来どちらも互いに補完し合う関係と言えるでしょう。

セールスとマーケティングは連携が必要?

セールスとマーケティングは「自社利益」という目的に対して異なる視点・方法でアプローチを行っています。異なる機能を持つセールスとマーケティングをスムーズに連携させることで、より高い利益が期待できるようになります。ここでは、連携の必要性やその難しさについて見ていきましょう。

連携によるシナジー効果

マーケティング部門が創出した見込み客情報を営業部門と共有し、営業現場から得られた顧客の生の声をマーケティング施策に活かす。そのように両部門が連携することで売上拡大の相乗効果(シナジー)が生まれます。

Sansan株式会社が行った BtoB企業1,000名を対象とした調査でも、9割以上が「新規顧客開拓や受注のためにマーケティング施策は重要だ」と回答しており、営業・マーケティング双方が互いの役割を重要視していることが分かっています。

また、両部門を良く連携できている企業ほど新規商談や受注が「好調」と感じている人の割合が高い(約9割)というデータもあります。一方、部門間の連携に「課題がある」「連携できていない」と回答した人ほど、営業先の新規開拓や受注も不調傾向にありました。

このように、セールスとマーケティングの緊密な協働は企業の成長に不可欠だといえるでしょう。

参考: Sansan株式会社「Sansan、『BtoBマーケティングに関する実態調査』を実施 〜9割がBtoBマーケティングを重視、成果が出ている企業ほど顧客データベースを整備・活用〜」(2023年6月1日発表)

セールスとマーケティングが連携することで得られる成果

セールスとマーケティングが一体となって取り組むことで、企業は単に新規顧客を獲得するだけではなく、顧客との関係性を深めながら中長期的な成長を実現できます。まず、マーケティング部門が集めたリード情報や市場動向を営業部門に共有することで、営業は精度の高いアプローチが可能となり、効率的に新規顧客を獲得できます。

さらに、営業現場で得られた顧客の課題や要望をマーケティング施策に反映させることで、既存顧客に対してより適切な提案や情報提供が行えるようになり、ロイヤルティの向上や継続率の改善にもつながります。

加えて、両部門が連携して顧客データを分析することで、顧客の潜在ニーズを見つけ出し、クロスセルやアップセルの機会を逃さず提案できる体制が整います。これにより、単価向上や売上の拡大だけでなく、顧客にとっても価値ある提案が増えるため、満足度も向上します。

このように、両部門の緊密な協働は「営業の効率化」と「マーケティングの高度化」という二重の効果を生み出し、最終的には売上と利益の最大化を実現可能です。単発の成果ではなく、持続的な成長を可能にする仕組みをつくることこそが、営業部門とマーケティング部門が連携する最大の価値といえるでしょう。

セールスとマーケティングが対立するのはなぜ?

セールスとマーケティングは、どちらも商品・サービスを売って利益を得るという共通目標があるにも関わらず、それぞれの視点や考え方の違いから、うまく連携できないケースが多いです。では、なぜこのような対立が生じてしまうのでしょうか。

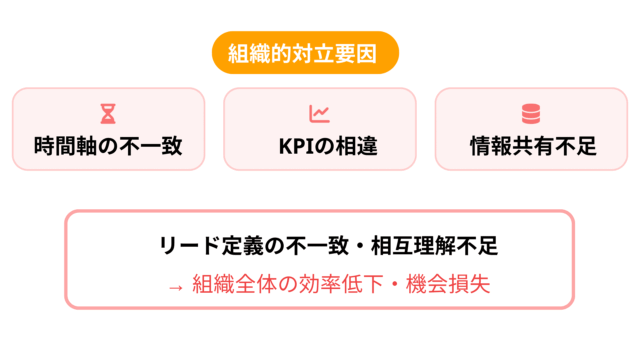

時間軸の違いによる対立

例えばマーケティング部門は長期的視点に立ち、市場全体から将来の顧客になり得るリードを集めて営業に提供します。一方、セールス部門は短期的視点で目の前の商談をまとめることに注力するため、マーケティングから渡されたリードがすぐには契約につながらない場合、「見込み度の低い(ホットではない)リード」と判断してしまいがちです。

その結果、営業側は「質の低いリードばかり渡される」と不満を抱き、マーケティング側も「せっかく集めたリードが活用されない」と互いに不満が蓄積します。実際、 SalesZine の「営業とマーケティングの連携に関する実態調査」によると、営業担当者の32.6%が「マーケティングから渡されるリードの質が低い」と感じ、マーケティング担当者の30.4%も「営業と連携すべきリードの定義が統一できていない」と課題視しているとの調査結果があります。

リード(見込み客)の質や定義に対する認識のズレが、部門間の不信感を生む一因となっているのです。

参考: SalesZine 「営業とマーケティングの連携に関する実態調査」

相互理解不足による誤解

さらに、互いの業務内容や状況への理解不足も対立を生みます。営業側は「マーケティングは現場を知らない机上の仕事だ」と感じ、マーケティング側は「営業は目先の売上しか考えず戦略を理解していない」といった偏見を持ちがちです。

実際の調査でも、「営業側がマーケティングの活動価値を理解していない」「マーケ側が顧客(現場)理解に乏しい」といった声が双方から上がっています。このように部門同士がお互いの役割や苦労を理解できていないことが、コミュニケーション不足や連携不全の背景にあります。

評価指標(KPI)の不一致

また、評価指標(KPI)の違いも対立の種になりえます。営業部門は訪問件数・商談数・成約率など短期的なKPI達成を重視し、マーケティング部門はサイトPVや獲得リード数、資料ダウンロード数など中長期的な指標を追いがちです。

それぞれ自部門のKPI達成に注力するあまり、相手部門の状況や成果を評価できなくなると、例えば「KPI達成のため未成熟なリードを営業に送ってしまう」などのミスマッチが生じてしまいます。こうした目標設定の不一致も、両部門の歩調を乱す原因となります。

情報基盤の未整備

最後に、情報基盤や連携ルールの未整備も見逃せません。営業・マーケ間でデータやツールが連携されていないと、リードのフォロー状況が共有されずに放置、もしくは重複対応や抜け漏れが発生する恐れがあります。

SalesZine の「営業とマーケティングの連携に関する実態調査」によると、営業部門では、「営業の意見が取り入れられない」が40.9%、「システム連携ができていないため、スピード感が遅い」が24.7%として挙げられています。また「マーケティング側が顧客の理解ができていない」が16.3%といった、部門間の情報共有や顧客理解の不足も指摘されています。

上記のように、セールスとマーケティングが対立・不協和を起こす理由として、視点や時間軸の違い、相互理解不足、KPIの不一致、リード定義のズレ、情報共有の欠如などが挙げられます。裏を返せば、これらの課題を解消していくことが連携強化への第一歩と言えるでしょう。

参考: SalesZine 「営業とマーケティングの連携に関する実態調査」

セールスとマーケティングを連携させるとどんなメリットがある?

セールスとマーケティングの密接な協働は、企業にもたらすメリットが非常に大きいです。具体的にはどのような効果が期待できるのでしょうか。

業務効率の向上

まず、連携により業務効率が向上します。マーケティングが集めた市場データや見込み客情報を営業が活用し、営業が現場で得た顧客フィードバックをマーケティング施策に反映することで、無駄のないPDCAサイクルが回せます。

例えば、営業から「顧客のこんなニーズがある」という声がマーケに共有されれば、新商品の企画やコンテンツ施策に活かされます。また、マーケティングが蓄積した見込み客データを営業が事前に把握していれば、より効果的な提案が可能になります。

このように互いの知見をリアルタイムで共有できれば、二重作業の削減や迅速な意思決定につながります。

機会損失の削減

次に、機会損失の削減というメリットも見逃せません。営業・マーケがデータを共有し連携することで、見込み客への適切なフォローや既存顧客へのクロスセル/アップセル施策をタイミング良く実行できます。

例えば、マーケティングが獲得したリード情報を営業が漏れなくフォローし、購買意欲の高まりに応じて提案を行えば、潜在顧客を逃すリスクが減ります。逆に連携不足だと、有望な見込み客へのアプローチ機会を逸したり、既存顧客への追加提案が後手に回ってしまいかねません。

連携強化により商機を逃さず売上につなげる確率が高まるのです。

創造的な発想やイノベーション創出

さらに、創造的な発想やイノベーション創出にもつながります。マーケティングは市場全体のトレンドや競合動向に詳しく、営業は顧客個々の生の声を直接聞いています。両者が情報交換することで、単一の部門では気付けなかった新たな商品アイデアやサービス改善策が生まれる可能性が高まります。

現場のリアルなニーズと市場のマクロな視点が交わることで、より顧客に響く戦略立案ができるでしょう。

顧客体験の向上

また、セールスとマーケティングの連携は顧客体験の向上にも寄与します。近年、多くの法人顧客は企業とのあらゆる接点で一貫したパーソナライズされた体験を求めています。しかし部門ごとに顧客データが分断されたままでは、その期待に応えることは困難です。

営業・マーケ間で顧客情報を同期し、一つのチームとして顧客対応することで、問い合わせ対応から提案内容までシームレスで質の高いカスタマーエクスペリエンスを提供できます。部門横断で顧客を理解し支える体制は、結果的に顧客満足度や信頼関係の強化につながり、競合優位性を高めるでしょう。

セールスとマーケティングの連携方法

では、営業とマーケティングの連携を強化するために具体的にどのような施策を講じればよいのでしょうか。以下に、効果的な連携促進のポイントをご紹介します。

共通の目標・KPIを設定する

まず、営業部門とマーケティング部門で共通のゴールを定めましょう。例えば「◯◯年度の新規受注○件」や「年間売上○○億円達成」など会社全体の目標を共有し、それぞれの役割分担を明確化します。

また両部門で共通のKPI(重要業績指標)を設定し進捗をモニタリングすることも有効です。共通の指標を追うことでチーム一丸となって取り組みやすくなり、互いの成果を理解・尊重しやすくなります。

リード定義やプロセスを統一する

マーケティングから営業へのリード引き渡し基準を明確に定め、双方で合意しておきましょう。例えば「資料ダウンロード+問い合わせがあれば営業対応へ」など見込み度の定義を統一することで、「冷たいリードを押し付けられた」「フォローせず放置している」という不満を減らせます。

加えて、マーケ→営業→顧客フォローまでの一連のプロセスを見える化し、どの段階で誰が何をするか役割分担を明確にしておくことも重要です。これによりお互いの動きを理解しやすくなり、抜け漏れのないスムーズな連携が実現します。

インサイドセールスを活用する

セールスとマーケティングの橋渡し役として、インサイドセールス(内勤営業)部隊の活用も有効です。

インサイドセールスとは、マーケと営業の中間に位置し、電話やメール、オンラインツールなどで見込み客とコミュニケーションを取り関心度を醸成する専門チームです。マーケティングが集めたリードに対しインサイドセールスがスコアリングや育成(ナーチャリング)を行い、温まった「ホットリード」のみ営業現場に引き渡すというプロセスを設ければ、営業は成約可能性の高い商談に集中できます。

一方、今は購買意欲が低いリードもインサイドセールスで長期フォローしデータベースに蓄積しておくことで、将来の商機を逃さずに済みます。このようにインサイドセールスの配置は、営業生産性を高めるだけでなく部門間の情報共有のハブとして機能し、リード活用の効率を格段に向上させます。

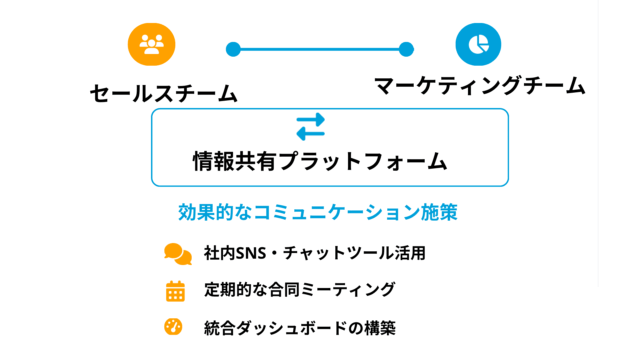

MA・SFA・CRM等のツールを活用する

部門横断の情報基盤を整備することは、営業とマーケティングの連携を強化する上で欠かせません。具体的には、マーケティングオートメーション(MA)ツールや営業支援システム(SFA)、顧客管理システム(CRM)などを導入し、両部門が同じ顧客データを参照できるようにすることが重要です。これらのツールを適切に運用することで、顧客情報の一元管理が可能になり、部門間の情報共有や分析の精度が大幅に向上します。

また、実際に多くの企業がMAやSFA、CRMを活用することで営業活動の効率化やマーケティング施策の改善を実現しており、部門間の協働体制を整える効果的な手段として注目されています。顧客データを一元化し、営業とマーケティングが常に最新情報を共有できる環境を構築することが、成果の最大化につながるのです。

部門間コミュニケーションを活性化する

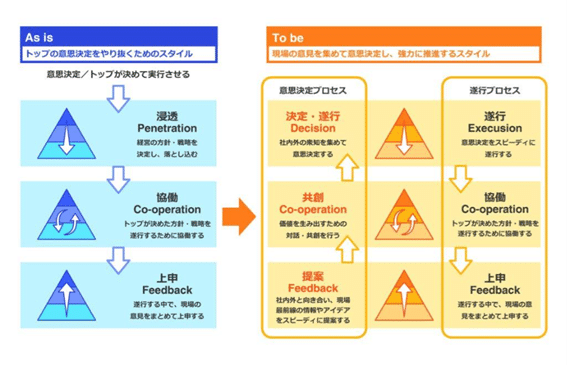

対立は必ずしも悪いことばかりではありませんが、実際の現場でセールスとマーケティングの関係が悪化している場合には、対立をうまくマネジメントしていかなくてはなりません。

セールスとマーケティングのコンフリクトに課題を抱えている場合は、インターナル(社内)コミュニケーションに力を入れることが重要です。

インターナルコミュニケーションとは、以下の3つによって成り立ちます。

- 会社もしくは部門のビジョンや戦略の浸透を意図した浸透的コミュニケーション(Penetration)

- 組織内・組織間の情報共有や連携を意図した協創的コミュニケーション(Cooperation)

- 現場の声や最前線の情報を組織中枢に伝える提言的コミュニケーション(Feedback)

部門間の対立を前向きな成長の機会に変えるには、この3つを意識してコミュニケーションを推進していきましょう。

また、KPIを注視しすぎてしまうと、組織間の無用な対立を生みます。例えば、見込み客数だけを見ているマーケティング部門と、短期での売り上げだけを見ている営業部門では対立が生まれるのは必然です。会社や部門のビジョンや戦略をしっかり伝え、目的を認識した上で日々の業務に当たれるようにすることが重要です。

さらに、役職や所属に関わらず、自由な発言を可能にし、議論できる環境を作らなければ前向きな発展はしていきません。対立を表面化させず、非公式な場(飲み会の場や仲の良い人だけのグループチャットなど)の愚痴で終わらせるのではなく、データと根拠を元に健全な議論ができる場を用意することも必要となってきます。人は感情で動く生き物ですので、感情や価値観を共有できる場も作れると良いでしょう。

営業部門は、営業実績を出した経験のある人間が管理職となり、強いヒエラルキー型組織を作る傾向があります。昔の経験やスキルが活かされる部分ももちろんありますが、これだけビジネス環境が変化する中では、例えそれが新入社員であっても、今の現場に接している人の声を取り入れて運営していくことが業績の維持・促進につながります。トップダウンの組織風土が強い営業組織はその風土を変えていくことも意識して取り組む必要があります。

そのためにも、社内ポータルや社内SNS、SFAやCRMについているコミュニケーション機能などもうまく活用しながら、インターナルコミュニケーションの交流を活性化していきましょう。

まとめ

セールスとマーケティングは最終目標こそ共通しているものの、その対象や期間、アプローチ手法などに違いがあります。その特性を意識して顧客視点のセールスと市場視点のマーケティングをうまく組み合わせることで、更なる利益拡大を望めるでしょう。

その際は、インサイドセールスなど、セールスとマーケティングの仲立ちとなる組織を導入することや、MA、SFAなどに記録されたデータの共有とそのデータを元にした仮説や狙いの共有を行うことが有効です。

また、インターナルコミュニケーションの3つの型である、浸透的コミュニケーション・共創的コミュニケーション・提言的コミュニケーションを意識してコミュニケーションをする場と仕組みを用意することも有効です。