お客様インタビューvol.30

「文部科学省伴走事業 対談記事④ ~越境によるチーム学習・協働への転換~」

「文部科学省伴走事業 対談記事④ ~越境によるチーム学習・協働への転換~」

- 福井大学

- 中森 一郎 教授(写真右)

- Inquiry合同会社 founder,CEO

- 山本 一輝 さん(写真左)

- 株式会社ソフィア・株式会社ソフィアクロスリンク

- 廣田 拓也(写真中央)

インタビュー実施日:2024年5月27日

ソフィアは2020年よりソフィアクロスリンクという子会社を設立しました。

「地域の人と組織を元気にします」をミッションに掲げ、企業と行政、企業と学校、企業同士が繋がり、相互に越境し合うことで新しい価値を生み出す支援を行っています。

2021年より文部科学省が推進する次世代人材育成事業「マイスター・ハイスクール(次世代地域産業人材育成刷新事業)」に対する伴走支援を行ってきました。

1話目は次世代人材育成を推進する背景、変革を起こすための伴走支援体制、2話目は変革に対する主体性の高め方について、3話目は協働を文化にしていくための視点を中心にお伺いしました。

越境するためのキーファクターとは

- 近田

- 協働を文化にするには、探究的態度とつながり続けることが重要とお聞きしましたが、これは難しいことだと思っています。検索すれば答えが出せる時代にあえてつながっていく。あえて答えがない状態を維持するために大事なことって何なんですか。

- 廣田

- 僕は知り合いを増やそうとは思っていないけれど、違う世界を見てみたい。越境はしたいんですよね。越境すると「何か一緒にやろうよ」って話になるから知り合いが増えるんですよ。お二人との出会いがまさにそうなんです。

越境する、興味を持って行ってみるという好奇心は大事かなと思うけど、どうですか。

- 山本

- マイスター・ハイスクールの協働体制を見ていて思うんですが、年長者だけではなく誰からでも学べるんだっていう姿勢や考え方が重要ですね。知識を教えてもらうだけじゃなくて、自分と他者との違いから刺激や違和感を得たり、別の視点に気づくのも学びじゃないですか。年齢や立場を問わず誰からでも学ぼうという姿勢が、探究をしていく推進者に必要だと思います。

- 近田

- すべての人たちが越境に興味があるわけじゃないし、不安もありますよね。越境を後押しするものって何なんでしょうか。

- 山本

- 一つが内発的な興味関心や好奇心、もう一つは脅威や危機感ですね。

危機感にさらされて、自らの行動で何かを変えないといけないときに、協働体のような仲間がいると道しるべができると思っています。

興味関心と危機感のどちらも必要で、その比重は個人差がある気がします。マイスター・ハイスクールは、人口が減少したり地域が衰退する危機感からドライブされている人もいるし、マイスター事業に加わることで空気が変わるのでは?という期待や好奇心から動機付けされた人もいるのではないでしょうか。

- 中森

- 二つの学びが教育界でいま大事にされていて、一つは「学び方を学ぶ」こと。

いわゆる探究的な学びとか、自由進度学習(子どもが自分のペースや方法で進める学び)です。

うまく学べたり楽しく学べる「学び方を身に付ける」ことが、学びを続けていくうえで重要です。もう一つは「得意分野の学び」。好きな事は苦にならず突き詰めていけるので、人とのつながりや越境が生まれて学びを継続していける。そういう視点で学びを捉えてもいいかなと思います。

- 近田

- 目指す方向性と、最初の足場があるからこそ越境できるんですね。

- 中森

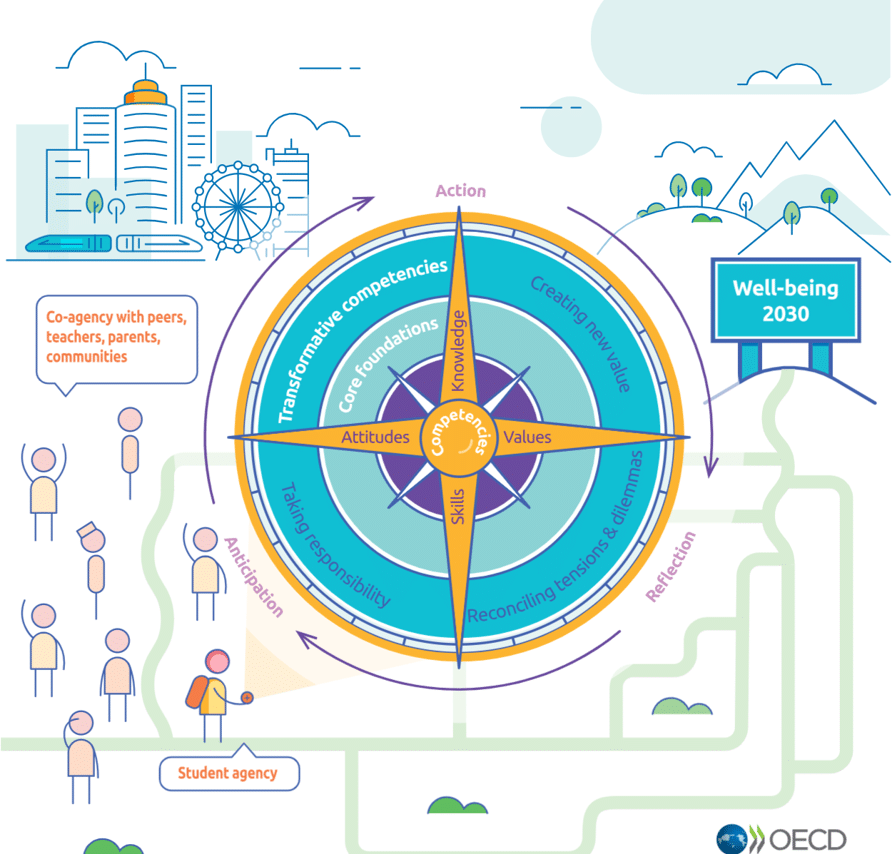

- それを支えるのがラーニングコンパスのAAR(Anticipation・Action・Reflection)です。学びをドライブするにはリフレクションが起点になると感じています。いかに自分自身の学び・行動・考え方を振り返られるか。そこから次の学びへの見通しを持てるか。そのサイクルを回していくことでより深い学びになる。

- 山本

- まさに経験学習ですね。

- 中森

- はい。そういうことがいま大事だと感じています。

出典:The OECD Learning Compass 2030

- 近田

- みなさんが実践されているのは抜本的改革というより、むしろ漸進的な変化と越境のデザインではないかと感じました。地域産業の発展や次世代人材育成など、壮大かつ時間のかかる文化を醸成していかなければならない。地道な説得行為や一人一人の動機付けを行い越境させていくことによって、チーム学習や協働への転換が生まれたんですね。

マイスター・ハイスクール事業を経て、今後の展望について

- 近田

- 今後の展望についてお聞かせいただけますか。

- 山本

- 日本の子供たちは本人の適性に合っていない高校を選択している子がかなりいると感じていて、専門高校が学びのオルタナティブになるといいと思っています。

マイスター・ハイスクールで改革が進んだ高校へ主体的に進学したり、内発的に学ぶ子が増えたり、そういう人材が社会に出ることで、企業の変革のドライブにもなり得るのではないでしょうか。

マイスター・ハイスクールが成果を残すことで、専門高校・専門教育・職業教育といった概念自体も変わって、若者たちの進路選択のムーブメントが起こることを期待しています。

- 中森

- いま私は教職員支援機構という文科省の外部機関で教員向けの研修講師をしていますが、学校が変わるにはまず先生方のマインドが変わることが求められていて、教員同士が学びやすい環境がすごく大事です。

教員の自己肯定感を高めたりコミュニティを広げていくことが、子供の学びを豊かにしていくことにつながると思っています。そのためには企業や地域の人と連携したり、子供と一緒に学んだり、みんなでこれからのことを考えていくことが遠回りなようで一番大事かなと。あとは専門高校と地域企業に対する伴走の成果はこの3年間で見えてきましたが、地元の自治体に対する伴走が今後の課題じゃないかという話はしています。

- 山本

- たとえば、学校の管理機関は県でも、管轄の地域は市である場合、県と市でズレが生じるということは自治体でよく起こるんですよね。

- 中森

- この3年間伴走者は学校と企業側に支援したので、今後は自治体にしっかり足場を置くっていうことが必要になってくるかなと思います。

各自治体で県庁や市役所をやめる職員が激増しているので、いかに行政の組織を改革していくかも課題になっています。

伴走支援は何を成し遂げたのか?

- 廣田

- 最後に、結局マイスター・ハイスクールの伴走支援は、何を成し遂げたのでしょうか。

13校中ほぼすべての専門高校が、自分たちの財源で何とかやりくりしていく意思を持っています。

そういう風に背中を押せたのは、やはり伴走者がいたからだと思いますが、検証した訳ではないんですよね。これから先も当事者間だけで推進できるのか、それとも伴走する人たちが必要なのか、今後も探究していきたいテーマです。

- 山本

- これを一言で語るのはなかなか難しいですね。

マイスター・ハイスクールを山登りに例えると、自力で登れる人もいれば、滑落してうまくいかない人もいる。途中で「誰だ、こんなルート選んだのは」と仲違いが起きる場合もある。

僕らは最短距離の方法はあえて採らず、みんなで登れる道を模索しながら、この歩みで本当にビジョンに近づくのか、学校が変われるのかと疑問を抱きながらスタートしました。そういった戦略的に遠回りをしているチームは先が見えず自信がなくなりがちですが、僕ら伴走者はモチベートしつつ、ナビゲートしながら、3年間の歩みに伴走してきたと感じています。

これから先も伴走者が必要か、同じような役割を担う必要があるかは今時点ではわかりませんね。

- 中森

- 学校というのは閉じた社会だったので、伴走者や産業界から入ったCEOが入ることで学校文化に風穴を開けてくれたと思っています。

廣田さんから企業や組織の流れや閉鎖性みたいなものをお聞きするなかで、学校で起きていることや、世の中の流れとの齟齬を自覚することができました。

さらに自分たちではつながることができない人との関係を潤滑油的につないでくれました。伴走者がいてくれるのはすごく大事だけれども、あくまで主体は学校であって、学校が主体的に変わっていこうとするのを、いかにサポートしていくかっていくことですよね。

伴走者の存在が表立たずに学校が変わっていけるのが理想ですよね。

- 廣田

- 確かにそうですね。

- 中森

- 学校がこのように変わってきたこと自体が、伴走がきちんとできていたという裏付けになるのではないかと思うところはあります。

- 近田

- 伴走者が機能するためには、介入し過ぎたりリーディングばかりせず、後ろ側にいて放任することもなく、絶妙な距離感でサポートすることが大事なんでしょうね。

伴走者が関わることで学校がより主体的になって、協働が文化となる。

そんなコンサルティングの姿勢をソフィアも目指しています。