社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】

最終更新日:2026.01.29

目次

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速や働き方の多様化に伴い、多くの大企業において「社内コミュニケーションの不全」が深刻な経営課題として浮上しています。

組織が拡大し、業務が細分化される中で、部門間のサイロ化や経営層と現場の意識の乖離(ズレ)に頭を悩ませる担当者は少なくないのではないでしょうか。「ツールを導入したが使われない」「施策の効果が見えない」といった声も多く聞かれます。

実際に、弊社ソフィアの調査では、チャットツールなどの導入が進んでいる(導入率76%)にもかかわらず、社員の戦略への共感度はわずか1割にとどまるという衝撃的なデータが明らかになっています。

これは、手段であるはずのツール導入が目的化し、本質的なコミュニケーション設計が置き去りにされている証拠と言えるでしょう。

この記事では、社内コミュニケーションの専門的な知見に基づき、漠然としがちな「コミュニケーションの活性化」を、経営成果に直結する具体的な「目標」へと落とし込む方法を網羅的に解説いたします。曖昧なスローガンではなく、データに基づいた科学的なアプローチで、貴社の組織変革をリードするための実践的なガイドラインをご提供します。

社内コミュニケーションとは?

社内コミュニケーションとは、社内における広報誌やその他メディアでの発信、社員同士などのコミュニケーションのことです。業務上のやりとりや何気ない雑談も、社内コミュニケーションに含まれます。社員が互いに会話や情報共有などを行うことで、生産性向上や業務の効率化が期待できます。

また、近年のリモートワークやハイブリッドワークの普及に伴い、その定義は拡大しています。単なる「会話」にとどまらず、チャットツール上のテキストコミュニケーションや、Web会議での非言語コミュニケーション(表情やジェスチャー)の共有、さらには社内Wikiやナレッジベースを通じた「知識の共有」も重要な社内コミュニケーションの一部です。テレワーク下では雑談のような「一見無駄に見えるコミュニケーション」こそが、チームビルディングや心理的安全性の醸成に不可欠であると指摘されています。

社内コミュニケーションは組織の目的を達成するための手段

多くの企業が陥りがちな罠として、「コミュニケーションの活性化」自体をゴールにしてしまうことが挙げられます。しかし、これは本質を見誤っていると言えるでしょう。

そもそもコミュニケーションは目的ではなく、何らかの目的を達成するための手段でしかありません。具体的には、「自分の企画書に対するフィードバックが欲しいから、チームメンバーとコミュニケーションをとる」「イノベーションが生まれやすい組織にするために、社内コミュニケーションを活性化させたい」などのように、コミュニケーションを取ること自体が目的にはなりません。平たく言うと、組織全体の目標を達成するうえで「人と組織」が「どのような状態」であることが最適なのか、ということになります。

視点を変えれば、「忖度」「上意下達」など、ネガティブな言葉を使うコミュニケーション形態も、組織上目標を達成するうえで、ポジティブに肯定する必要があるかもしれません。例えば、コンプライアンス遵守が最優先される場面や、災害時の緊急対応においては、民主的な議論よりも迅速な「上意下達」が組織目標達成のために最適解となる場合があります。このように、状況と目的に応じて最適なコミュニケーションの形は変化するのです。

社内コミュニケーションの位置づけが戦略遂行や組織運営における手段であっても、同業界や同業界の戦略において類似性はあまりありません。これは、社内コミュニケーション自体が、組織風土や価値観など、独自の特徴に影響されるからです。したがって、社内コミュニケーションは複数の影響因子が混在して表出しているため、影響因子を明確化し、プロセス指標を設定することが、目標設定につながります。

社内コミュニケーション量が多ければ良いとも限らない

「量」を追うことの弊害についても理解しておく必要があります。

必ずしも「コミュニケーション量が多ければ良い」とも限りません。「無駄な会議」「無意味な情報の共有」などはその典型です。経営戦略・ビジネスモデルをもとに、目標を達成するためにはどのようなコミュニケーションがいいのかを言語化・可視化することが重要です。

DX推進においてチャットツールを導入した結果、通知過多で本来の業務に集中できなくなるケースは後を絶ちません。重要なのは、必要な情報が必要な人に、適切なタイミングで届く「質」のデザインです。

社内コミュニケーションの量と質の関係は、ログなど行動データやアンケートなどの認知データを分析しなければ、適切であるかどうか判断できません。よくある事例として、社内SNS導入や1on1の導入があります。これは「場」を提供することで、コミュニケーションの「量」を増やすことを意図しています。

一方で、そもそも「コミュニケーションを取りたいのか?」「コミュニケーションを取る必要性はあるのか」など、動機や要求がない場合に「場」を提供することは逆効果です。場と動機をよく分析している組織は、「量」が「質」に転換している傾向にあります。

社内コミュニケーションは経営上重要なファクターになる

社内コミュニケーションへの投資は、単なるコストではなく、明確なリターンを生む投資です。

それに対して、インターナルコミュニケーションにコストをかけている上位4社では、以下のような傾向がみられました。

昨今の日本の雇用慣行でも転職が常態化しており、人事制度もJOB型を導入する企業が増えています。上記のような経営課題は、既に日本でも顕在化しています。また、世界的にもワークプレイスがデジタル空間に移行している企業も増えています。それに伴い、デジタル空間にあるデータは、技術的に取得可能であるものが多くなってきています。

インターナルコミュニケーションのトラフィックデータの分析は、日進月歩進んでいくと考えられています。今後インターナルコミュニケーションはより重要なファクターになるでしょう。

社内コミュニケーションは透明性が重要になる時代とその背景

現代のビジネス環境において、なぜこれほどまでに社内コミュニケーションの「透明性」が叫ばれるようになったのでしょうか。

日本は、高度経済成長期の終焉とともに、産業の成熟化が進み、大企業を中心に多様化の経営が広まりました。この変化により、組織は自己統治的な形態に変革し、現場の社員には意思決定権と責任が与えられ、企業は地域や業界を超えて連携を重視しています。かつての日本企業は年功序列や終身雇用、企業内組合を基盤にしていましたが、急速なグローバル化やIT技術の進歩に伴い、外部のパートナーや専門家との提携・協力が不可欠なものとなりました。グローバル化の進展により、海外企業や組織とのコミュニケーションの重要性が高まっています。

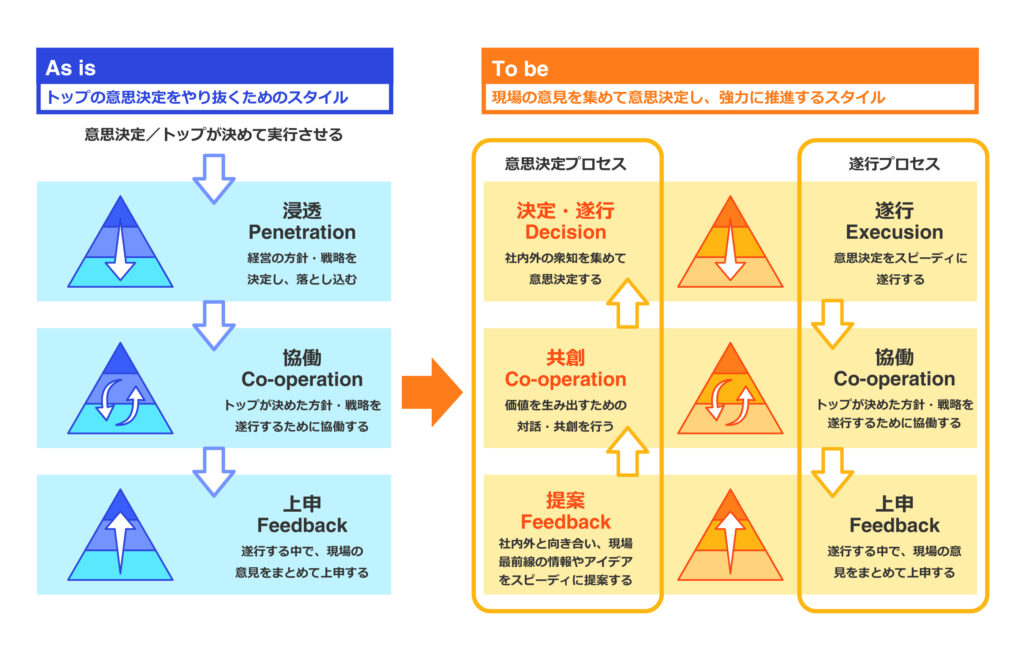

このような環境下では、トップダウンの一方的な指示だけでは現場が回りません。

企業内外での雇用形態の多様化も進み、派遣や外注、嘱託など様々な雇用形態の社員が増え、人材の流動性が高まり、転職や出向、外部連携が一般的になっています。内外の激しい変化において、企業・組織は柔軟性を持ち、多様化した社員の異なる視点や文化を受け入れることが重要です。しかし、実際には変化に対応することに限界がきているのではないでしょうか?

人材が流動的でビジネスは複雑化、市場や環境は不確実な時代では、常に変化できる動きのある社内になることが求められます。そのため、今までの社内コミュニケーションでは、広報部や人事部、もしくはトップから社員に向け、社内報やイントラなどで情報を発信し、それに対して社員が反応を示すといったコミュニケーションが一般的でした。しかし、それでは流れに追い付かず、また演出的になってしまい透明性が欠け、さらには疑義が生じ腹落ちを阻害するなどのデメリットを生み出す可能性もあります。

そのため社内では、経営幹部から社員一人ひとりに至るまで、できる限り情報を保有する格差をなくすことが重要なのです。

ここまで、社内コミュニケーションの定義や位置づけ、その重要性についてご説明してきました。では、社内コミュニケーションを円滑化することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

社内コミュニケーションの円滑化によるメリット

社内コミュニケーションを円滑化することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは主要な6つのメリットについて解説いたします。

社員エンゲージメントの向上

「社員エンゲージメント」とは、所属する企業に対して社員がどれほど信頼を置き、貢献したいと考えているかを示す概念です。平たく言うと、エンゲージメントが高い状態とは、誰もが業務に快く参加できている状態ということです。

社内コミュニケーションの促進により、社員同士の結びつきが強化されることで、社員エンゲージメントが向上し、企業への帰属意識が高まります。帰属意識の向上により、社員は自身が所属する部署や企業に対して自発的に貢献したいという意識を持つようになり、高いロイヤルティ(=忠誠心)を持つ人材となります。

社員エンゲージメントやロイヤルティは日本を含む世界全体で低い水準にあり、この問題に取り組んでいる企業はまだ少ない現状です。あなたの職場ではいかがでしょうか?

エンプロイーエクスペリエンス向上

エンプロイーエクスペリエンス(EX)とは、従業員が会社組織の中で体験するすべての経験価値を指します。

EXの管理・測定には、目的別に複数の指標を組み合わせてダッシュボード化し、定期モニタリングすることが一般的です。基本指標としてはeNPS(従業員推奨度)が広く使われます。

上記の内容は、認知アンケートで取得するデータが多く、回数をとればとるほど、アンケートデータに社員も慣れ、本音が取れないことが現在地です。現在は、上記に加えて、社内報WEBサイトやポータル上のトップメッセージなどの行動データやトラフィックデータ、オペレーションデータなどを併せて分析する動きも出てきています。

業務生産性の向上

社内コミュニケーションの円滑化は、従業員のモチベーション向上や生産性の向上に繋がります。さらに、意見交換が活発化し、ミスの減少につながるほか、チームビルディングがスムーズに進み、トラブル時にも円滑な協力体制を築くことが可能となります。そのため、企業全体にナレッジ共有の促進も期待できます。

特にリモートワーク環境下では、オフィスでの「ちょっとした確認」ができず、業務が停滞しがちです。チャットツールなどの非同期コミュニケーションと、Web会議などの同期コミュニケーションを適切に使い分けることで、物理的な距離を超えた生産性の向上が実現します。

イノベーションの創出

社内コミュニケーションが円滑化するということはイノベーションの創出にも貢献します。社内コミュニケーションが活発でない企業では、会議などで上司や同僚に気を遣ってしまい、自分の意見を口にすることがためらわれることがあります。

その反面、社内コミュニケーションが円滑になると、自由にアイデアを出し合う組織風土が生まれ、前向きで活発な意見の交換が可能となります。その結果、自由な発想の中から企業にとって価値のある新しいアイデアや技術が生み出されるかもしれません。

心理的安全性

心理的安全性とは、メンバーが自由に意見を述べ、提案を行うことができる環境のことです。具体的には、立場に関係なく誰もが発信でき、その内容を誰もが聞くことができるといった透明性の高い状態を指します。

このように、自分の考えや意見を率直に表明でき、意見や提案を遠慮なく発言できる状態には、良好な社内コミュニケーションが不可欠です。これによってチーム全体の創造性や生産性が向上し、誤解や不満が解消されやすくなるでしょう。問題解決や改善が迅速に行われ、業務効率や品質の向上にもつながります。

さらに、心理的安全性が確保された環境では、従業員同士の信頼関係がスムーズに構築され、チームの結束力や協力関係が強化されます。その結果、従業員のモチベーションや働きがいが高まり、離職率の低下や生産性の向上といった組織全体のパフォーマンスに大きな影響を与えることでしょう。

情報共有の活性化

現状、「部門の壁」や「サイロ化」などを課題とする企業は依然として多く存在します。

そこで、社内コミュニケーションを円滑化することで、情報共有も円滑になり、意思疎通にかかる時間や心理的な抵抗を軽減できます。通常、日々の業務は個人では完結せず、グループや部署全体といった組織で行われ、他の部署との連携によって業務が円滑に進展します。

また社内コミュニケーションが活性化することにより、社員のエンゲージメントが高まり、社員同士が一体になりやすく、意思疎通もスムーズに行われるでしょう。必要な情報を必要な社員に向け発信し、それを簡潔に受け取ることができる環境を整えることが大切です。それによって、垣根を超えた社員同士のつながりも生まれるかもしれません。

企業ブランドの向上と企業リスクの低下

社内コミュニケーションが円滑になると、社員の職場環境が良好になり、満足度も高まります。社員の満足度向上は、離職率を低下させ、人材の安定につながります。安定した人材基盤は企業の持続的な成長に必要不可欠であり、離職率の低下と定着率の向上は、社内コミュニケーション活性化の最大の利点と言えるでしょう。

さらに、社員の一体感が高まることで顧客対応などに一貫性が生まれ、ロイヤリティが向上することで、組織への忠誠心が芽生えます。その結果、情報漏えいなどのコンプライアンス違反が抑制されるため、企業リスクが低減する見通しもあります。

ここまで、社内コミュニケーションの円滑化によるメリットをご紹介してきました。では、実際に目標を設定する際には、どのような流れで進めればよいのでしょうか。

社内コミュニケーションの目標を設定する流れとポイント

目標設定は、現状分析から施策実行、評価までの一貫したプロセスの中で行われるべきです。ここでは、PDCAサイクルに基づいた科学的なアプローチを解説いたします。

社内コミュニケーション活性化には目標の設定が必要!つまり可視化が必要!

社内コミュニケーションの活性化には、目標の設定が重要です。目標を設定することにより、社員同士のコミュニケーションに対するアクションを促します。しかし、コミュニケーション自体は数値化・可視化しにくいものなので、可視化や言語化できないものを目標にすることは困難です。社内コミュニケーションの目標設定は、主にターゲットである社員や組織がどのような状態を目指すのかを定義することが主です。

目標設定には以下の2つの大きな意義があります。

1. 具体的な改善策を立てられる:「なんとなく良くなった」ではなく、リソース(予算や労力)をどこに投下すべきかが明確になります。

2. 従業員への情報共有に役立つ:「なぜ新しいツールを入れるのか」「なぜ1on1をするのか」という目的を社員と共有することで、納得感(腹落ち)を生み、協力を得やすくなります。

1. 自社の社内コミュニケーションの課題を洗い出す(Plan)

まずは自社の社内コミュニケーションが、どれほど適合(フィット)していて、どれほどズレ(ギャップ)が生じているかを把握しましょう。そのためには、自社のコミュニケーションのあるべき姿を明確にし、そのあるべき姿と現状とのギャップを分析する必要があります。

弊社ソフィアの調査では、多くの企業で「部門間の連携不足(58%)」や「経営層と現場の認識ギャップ」が主要な課題として挙げられています。また、情報共有においては「ない・遅い・見つからない」という「情報の三重苦」が発生しており、これが生産性を下げる大きな要因となっています。

課題を洗い出す際は、以下のフレームワークを活用して整理しましょう。社内コミュニケーションという曖昧模糊とした内容を整理分析するために有効です。

分析視点「誰と誰の間で?」 問いの例:経営と現場か、部門間か、上司と部下か? 想定される課題例:経営層のメッセージが現場に届いていない(共感度10%)

分析視点「何が問題か?」 問いの例:量が足りないのか、質が悪いのか? 想定される課題例:チャットは多いが、重要な情報が流れてしまう

分析視点「ツールの状況は?」 問いの例:ツールはあるが使われていないのか? 想定される課題例:導入率76%だが、活用度に格差がある

このフレームワークを活用することで、自社の社内コミュニケーションにおける課題が浮かび上がってきます。

2. ターゲットと目標の体験を具体的に数値・期限を設定する(Plan)

課題を洗い出したら、次に、ターゲットとなる社員層の現状を分析し、エンプロイーエクスペリエンス(EX)を設計します。

洗い出した課題を解決するために、エンプロイーエクスペリエンスの一環として目標を設定します。社員のコミュニケーションの接点と体験(感情や状態)を時系列で設計することで目標がより明確になり、どのようなコミュニケーションを生み出す必要があるのか明確になります。

目標設定リスト

目標を決める際には、どのような状態が目標達成になるのかを明確にするために、次の項目を検討しましょう。カッコ内は具体例です。

• 誰が:(○○事業部の全社員が)

• いつまでに:(○○年8月31日までに)

• どのような手段で:(社内ポータルまたは、社内SNSで)

• 何をするのか:(5日に1回以上、自発的に投稿している)

• 結果的にどのような状態にするのか:(一定の投稿数を達成し、社員の業務ストレス度が前回比マイナス3になる状態にする)

この段階でとくに重要なのが、いつまでに何をするのかという数値目標と期限の設定です。

目標は、フェーズに応じて「短期的目標」と「中長期的目標」に分けて設定すると効果的です。

• 短期的目標(1日〜1ヶ月):1on1の実施率、チャットのレスポンスタイム短縮、「いいね」の数など、行動変容のきっかけとなる指標。

• 中長期的目標(数ヶ月〜1年):従業員満足度(ES)、離職率、労働生産性、部門横断プロジェクト数など、経営成果に直結する指標。

3. 課題解決の優先順位を決め、素早いアクションを促す(Plan → Do)

次に、目標の優先順位を決めます。すべての課題を一度に解決するのは難しいため、「緊急かつ重要」な目標から取り組むようにしましょう。社内コミュニケーション不足によって「離職率の高さ」「クレームの多さ」「社員の連携ミス」などが引き起こされているとしたら、これらの問題から取り組むのがベストです。

リソースは有限です。全ての課題に同時に取り組むと、現場の負担が増し、かえってコミュニケーション不全を招く恐れがあります。まずは「Horenso(報連相)」の改善や、特定の部門間の連携強化など、ボトルネックになっている部分から着手しましょう。

また、なるべく早くアクションを促す施策を打つことも重要です。インターナルコミュニケーションは流動性や多様性に対応するためのコミュニケーションです。タイミングを逃さないためにも、スピーディな対応を心がけましょう。

換言すれば、コミュニケーションは良し悪しをつけづらいものです。一番重要な良し悪しは、現代においては、流通量≒エネルギー量と言えます。コミュニケーションは通貨と一緒で、業績やイノベーションに影響を与えます。

4. ログを記録し、分析・改善を行う(Check → Action)

最後に、モラールサーベイ(従業員意識調査)や従業員満足度などの認知アンケートを活用して、社員の感情や認識といった状況を記録していきます。その後、複数の行動背景を確認できる認知アンケートなどと、これまでに蓄積した各メディアのログやほしい行動(CV)などの取得可能データとの紐づけを行います。つまりは、行動データ(ログ、トラフィックデータなど)の結果と、モラールサーベイ(従業員意識調査)や従業員満足度などの認識や感情を問うデータをみながら、実際行動(行動データ)と感情や認識(認知データ)から結果と要因を合わせて分析し、状態を可視化します。これによってギャップが埋まって課題解決に向かっているのか、軌道修正が必要なのかを確認します。

ここでは、2種類のデータを組み合わせることが重要です。

1. 行動データ(客観):ログ、トラフィック、投稿数、会議時間など。「何が起きているか」を示します。

2. 認知データ(主観):サーベイ、インタビュー、eNPSなど。「どう感じているか」を示します。

つまりは、行動データ(ログ、トラフィックデータなど)の結果と、モラールサーベイ(従業員意識調査)や従業員満足度などの認識や感情を問うデータをみながら、実際行動(行動データ)と感情や認識(認知データ)から結果と要因を合わせて分析し、状態を可視化します。これによってギャップが埋まって課題解決に向かっているのか、軌道修正が必要なのかを確認します。

分析の結果、施策の効果が出ていない場合は、「手段(Do)」を見直します。例えば、チャットツールが定着しないなら、ツールの使いにくさが原因なのか、使うメリットが伝わっていないのかを深掘りし、研修を行うなどの改善策(Action)を実行します。

ここまで、目標設定の流れをPDCAサイクルに沿ってご説明してきました。では、目標を達成するためには、どのようなポイントを押さえておくべきでしょうか。

社内コミュニケーションの目標を達成するポイント

目標を設定しても、それが達成されなければ意味がありません。ここでは、目標達成の確率を高めるための重要なポイントを解説いたします。

経営層が率先して施策を実践する

最も重要な成功要因の一つが、経営層のコミットメントです。どれほど高機能なツールを導入しても、社長や役員が使っていなければ、社員は「本気ではない」と感じてしまいます。経営層自らがチャットでスタンプを押したり、1on1で部下の話に耳を傾けたりする「率先垂範」の姿勢が、組織全体の心理的ハードルを下げ、参加を促します。

ITツールを適切に活用する

リモートワークやハイブリッドワークが定着した現在、ITツールの活用は避けて通れません。チャットツール、Web会議システム、社内Wikiなどを目的に応じて使い分けることが重要です。

• フロー情報(チャットなど):素早い連絡、雑談、気軽な相談。

• ストック情報(Wiki、ポータル):マニュアル、議事録、ノウハウの蓄積。

この使い分けを明確にし、「情報の検索性」を高めることで、「情報の三重苦」を解消できます。

従業員への情報共有と協力要請

目標や施策は、担当部署だけで完結させず、全社員に共有しましょう。「なぜこの施策を行うのか」「達成するとどんないいことがあるのか」をオープンにすることで、従業員は「やらされ仕事」ではなく「自分たちの環境を良くする活動」として捉えるようになります。

ここまで、目標達成のためのポイントをご紹介してきました。では、実際に成功を収めた企業の具体的な事例を見ていきましょう。

社内コミュニケーションの具体的な目標設定の事例

実際に目標を設定し、組織変革に成功した企業の事例を詳しく見ていきましょう。

株式会社ニチレイフーズ「ハミダス推進活動」

冷凍食品やレトルト食品などの製造・加工・販売を手掛ける株式会社ニチレイフーズでは、社員のモットーに「ハミダス(とらわれず、明るく)」を掲げています。

具体的には、全国の工場での地域社会貢献活動や食育活動、社員同士のコミュニケーション促進のためのバーベキュー大会、社員旅行など、幅広い活動の運営・支援を行っています。近年では部署名に「ハミダス」という言葉を入れた「ハミダス推進グループ」をつくり、ハミダス活動を進めています。

この活動では、「従業員のハミダス気持ちをカタチにする」ことを目標に、専用のSharePointサイトを構築しました。ここでは単なる情報発信だけでなく、従業員同士が感謝を伝え合う「ありがとうカード」や「ありがとうの木」といった施策も展開されました。結果として、他部署の社員から名前を覚えられるようになり、業務上の連携がスムーズになるといった具体的な成果が生まれています。

2017年には活動の一環として、ソフィアによる支援のもと、ハミダスWebサイトを構築しました。現在では多くのコンテンツが掲載され、ハミダス活動の活発な情報発信と交流の場として活躍しています。

三井不動産株式会社

マンションやビル建設、土地開発などを手掛ける三井不動産株式会社は、2018年に過去最高益を達成しました。その際に、今後は新しいことにチャレンジしようという機運が高まりました。しかし、もともと財閥系の企業であることから、社員の創造性やクリエイティビティを伸び伸びと発揮できる環境とは言い難いものがありました。

そこで社員に自由を与えるために、社員が本社から離れて自由な発想を育むための「WARP STUDIO」というスペースを開設しました。

この取り組みの目標は、物理的な「場」を変えることで、社員の意識を変革し、イノベーションを生み出しやすくすることでした。

その一方で、当時は社内に新規事業提案制度「MAG!C」を創設しましたが、新規事業に携わる社員が孤立してしまうという課題も抱えていました。そこでソフィアが組織と人材に関わるコンサルティングと、メディアやコンテンツのサポートをしました。

これにより、挑戦する社員が孤独にならず、組織全体でサポートする文化が醸成されました。

株式会社京進「DiSCUS」活用事例

塾や介護、保育など多角的な事業を展開する株式会社京進では、勤務時間や場所が異なる従業員間の連携が課題でした。

そこで、「リアルタイムな連絡手段の確保」と「災害時の安否確認」を目標に、ビジネスチャットツール「DiSCUS」を導入しました。スマホを活用することで、PCを持たない現場社員ともスムーズにつながる環境を構築。結果として、シフトが異なる社員同士でも情報共有が可能になり、業務効率が大幅に向上しました。

まとめ

社内コミュニケーションを活性化させることで、情報共有がスムーズになり業務効率化を図れるだけでなく、トラブルやミス防止にもつながります。また社員同士が発信しやすい環境であれば、新しいアイディアも生まれやすく、社員のエンゲージメントも向上するでしょう。

結論から言えば、社内コミュニケーションを促すためには、現状と理想のギャップを明確にし、具体的な数値目標を設定することが重要です。同時に目標を達成するためには、適切な施策を実行する必要もあります。本記事で紹介したポイントなどを参考にしながら、自社の社内コミュニケーションを促進してみてください。

組織の課題は生き物のように変化します。一度設定した目標に固執せず、定期的にデータを測定し、柔軟に目標や施策を見直す「アジャイルなコミュニケーション戦略」こそが、これからの時代に求められています。