Power Platformとは?サービス内容やできることを紹介

最終更新日:2025.03.10

目次

近年、業務効率化やDXが進む中、IT知識の有無に関わらず誰でも簡単にアプリ開発やデータ分析ができるツールとして注目を集めているのが、Microsoftの「Power Platform」です。このプラットフォームは、コードを書くスキルがなくても業務に役立つアプリや自動化ツールを作成できるため、個人やチームにおける生産性の向上に大きく貢献します。

本記事では、Power Platformの基本情報や構成サービスの概要を解説し、具体的に何ができるのかをご紹介します。

Power Platformとは?

Microsoft Power Platformとは、Microsoftが提供するローコード・ノーコード開発プラットフォームです。ローコード・ノーコードとは、プログラミングの知識やスキルがなくても、ドラッグアンドドロップやGUIなど直感的な操作で、アプリケーション、ワークフロー、自動化ツール、さらにはデータ分析ダッシュボードを作成できる開発手法を指します。

このプラットフォームは、業務効率化や生産性向上を目指す企業にとって強力なツールとなり、IT部門だけでなく現場のユーザーにも利用が広がっています。これまで、システムの開発は高度な技術やプログラミング知識を持つ専門家だけが行うものでしたが、現在では個人でも簡単にシステムを作れる時代になっています。

過去の流れを振り返ると、かつて社内のITシステムは情報システム部がオーダーメイドで構築しており、その後クラウドやSaaS製品の普及により、最新技術を活用できる既製品を導入する時代へと移行しました。そして今、専門知識がなくても個人がシステムを作れるようになっています。この変化は、2000年代のITバブル後の流れとも似ています。当時はウェブサイトを作るのは一部のシステム会社に限られていましたが、ホームページビルダーのようなツールの登場で、少し勉強すれば誰でも作れるようになりました。

大切なのは、「難しそうだから無理」と思わずに挑戦することです。技術はどんどん進化し、誰でも使いこなせるようになっていきます。

Power Platformの基本構成要素

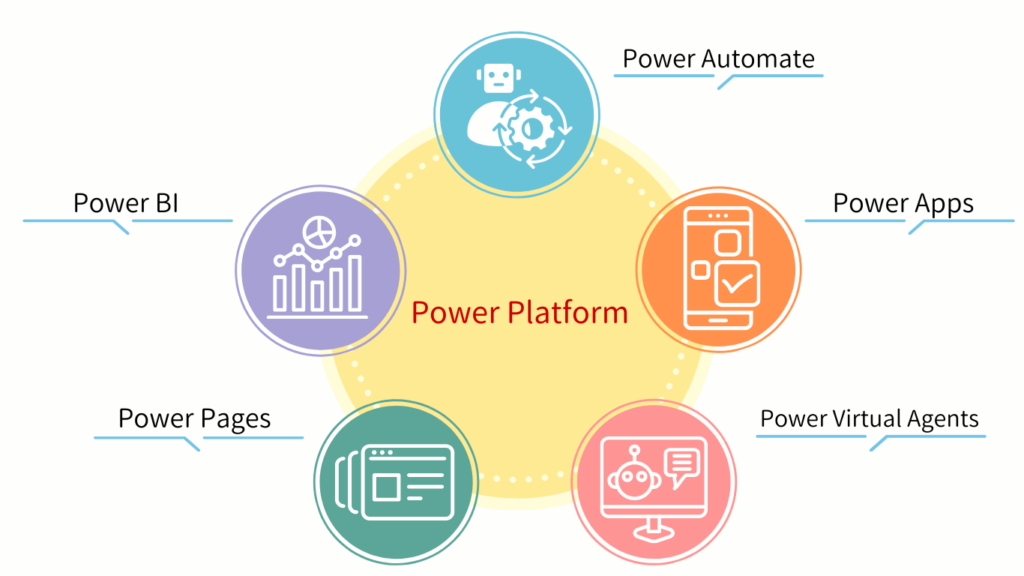

Power Platformは、Microsoftが提供する4つの主要なツールで構成されています。それぞれのツールは異なる目的に特化しており、業務の効率化や課題解決を支援します。

このプラットフォームの特徴は、それぞれのツールが単独でも強力に機能し、組み合わせることでさらに高度な活用が可能になる点です。以下では、Power Platformの中核を成す4つのツール「Power BI」「Power Apps」「Power Automate」「Power Virtual Agents」について、その特徴とできることを詳しく見ていきます。

Power BI

Power BI(パワー・ビーアイ)は、データを収集・結合・分析し、グラフやダッシュボードとして視覚的にアウトプットできるツールです。複雑なデータ処理や高度なスキルがなくても、簡単な操作でデータをまとめて分析できるため、組織のあらゆるデータを有効活用できます。データは、AIにとっての「栄養」のようなものです。そのため、データの設計が正しくなければAIの判断もおかしくなります。では、このデータをどのように扱えばよいのでしょうか?

投資をしている人は、毎日少しずつ株価をチェックすることが多いでしょう。それを続けることで、相場の水準や変動の感覚が身につき、異常な動きがあったときにすぐに気づけるようになります。同じように、AIやシステムが投資をコントロールする時代においても、企業や部門のコンディションを把握するために、日々のデータを確認することが重要です。これは、ダイエット中の人が毎日体重を測るのと同じで、少しずつでも数字を見る習慣をつけることで感覚が養われます。

さらに、データの動きや相関関係を理解し、それが普遍的な事実であると分かれば、その部分を自動化しAIに任せることができます。つまり、適切なデータ設計と日々の観察が、AIの精度向上や業務の効率化につながるのです。

Power Apps

Power Apps(パワー・アップス)は、プログラミングの知識やスキルがなくても、業務効率化に役立つツールやアプリを作成できるサービスです。Power Appsには、「キャンパスアプリ」「モデル駆動型アプリ」「ポータルアプリ」という3つのアプリタイプが用意されています。とくにキャンパスアプリは、オフィスソフトを使ったことがある方なら直感的な操作でツールを作れるため、現場のニーズに即したアプリを簡単に開発できます。

企業全体の基幹システムを一つのアプリで構築することは少ないかもしれません。しかし、各部門や職場の定型業務であれば、システム化の対象になります。たとえ業務の内容が変わるとしても、半年から1年程度の範囲であれば、その業務の流れを整理し、アプリ化することが可能です。そして、業務のシステム化が進むことで、結果的に職場の仕事が大幅に減ることもあります。

つまり、定型業務をシステム化すれば、効率が向上し、人の手をほとんど必要としない業務も生まれるのです。

Power Automate

Power Automate(パワー・オートメート)は、日々の業務を自動化するための機能を持つアプリケーションです。繰り返し発生するルーティンワークや、操作や処理の手順が決まっている業務を記憶させることで、自動的に実行できます。これにより、業務効率化だけでなく、作業ミスの削減や生産性の向上が期待でき、従業員はより重要な業務に集中できるようになります。

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents(パワー・バーチャル・エージェント)は、コーディング不要で、プログラミングの知識がなくても直感的な操作でチャットボットを作成できるツールです。問い合わせ対応にチャットボットを導入することで、対応時間の短縮や人材コストの削減を実現し、顧客満足度の向上や業務効率化をサポートします。

Power Virtual Agentsは一般的なアプリ(APPS)と比べて、より簡単に使えるツールです。APPSとは異なり、高度な技術は必要ありません。業務の流れを可視化し、フローチャートを作成すれば、あとはゲームソフトのような感覚で操作できます。そのため、誰でも直感的に使いこなせます。

Power Platformが使われている理由

近年、業務の効率化やデジタル化が求められる中で、Power Platformはその柔軟性と操作の簡便さから、多くの企業に採用されています。その背景には、労働力の効率化やリモートワークの普及、そして業務環境のクラウド化が挙げられます。

これらの要因により、企業は従来の業務フローを見直し、デジタルツールを活用してより生産的な働き方を追求しています。以下では、それぞれの観点からPower Platformの活用メリットについて詳しく見ていきます。

労働力の効率化

世界的にITが普及し、誰もがモバイルアプリやデジタル化されたサービスを利用するデジタル中心の生活が当たり前となっています。それに伴い、オンラインでのエンゲージメントやデジタル化された業務への需要が増加し続けています。こうした環境下で、業務効率を最大化し、労働力を効果的に活用するためのツールとして、Power Platformが注目されています。

人材が不足している

少子高齢化や多様な要因によって労働人口が減少する中、多くの企業が人手不足の課題に直面しています。この問題を解決するため、限られた人材でより多くの成果を上げるべく、生産性向上を図る取り組みが進められています。Power Platformは、自動化や効率化を可能にするツールとして、人手不足解消の一助を担っています。

リモートワークが普及している

新型コロナウイルスの影響で、多くの企業が働き方を見直し、リモートワークを推奨する形にシフトしました。情報量の増加や急速に変化する経済環境の中で、業務効率化の必要性が一層高まっています。そのような状況下でも、場所を問わず安心して高機能な開発ツールを利用できるPower Platformは、リモートワーク時代において非常に便利で有効な選択肢となっています。

クラウドへの変換

近年、世の中のサービスやインフラがオンプレミスからクラウドへ移行する流れが加速しています。Power Platformもフルクラウドのサービスとして提供されており、自前のサーバー機器やソフトウェアを個別に購入・インストールする必要がありません。このクラウド化により、より手軽に、そして迅速に業務に活用できる点が大きな魅力となっています。

Power Platformでできること

Power Platformは、ビジネスアプリを短期間かつ低コストで作成できる便利なツールです。Web上で直感的に操作しながらアプリを開発でき、さまざまなデータソースやサービスと連携することで、効率的な業務フローを実現できます。活用事例を部門別にお伝えします。

-

営業

-

経理

-

現場

営業チームでは訪問記録や案件進捗をExcelで管理していましたが、情報の更新や共有が手間になっていました。そこで、営業担当者自身がPower Platformを使い、訪問記録を簡単に入力・共有できるアプリを作成。これにより、データの管理がスムーズになり、業務の抜け漏れも防げるようになりました。

経理部門では、社員の経費精算を紙の申請書で処理していましたが、申請ミスや承認作業の負担が大きな課題でした。そこで、担当者がPower Platformを使って、スマホから簡単に申請できるアプリを作成。レシートの写真をアップロードするだけで申請が完了し、承認フローも自動化され、業務の効率化が実現しました。

さらに、製造現場では、機器の点検記録を手書きで記入し、後でシステムに入力する作業が発生していました。この作業を現場スタッフがPower Platformを活用し、タブレットから直接点検結果を入力できるアプリを作成。これにより、データ入力の手間が省け、リアルタイムでの設備管理が可能になりました。

ただし、外部の人がアプリを利用したり、一般公開することはできず、複数人での同時開発や高度なデザイン・アニメーションの実装には制約があります。それでも、業務効率化やデジタル化の推進に十分な力を発揮し、技術者を介さずとも現場の担当者が自ら業務改善に取り組むことができます。

Power Platformの導入メリット

Power Platformは、業務効率化、コスト削減、柔軟性と拡張性といった多くの利点を提供し、ビジネスの生産性向上を強力にサポートします。これらのメリットは、企業が抱えるさまざまな課題に対して直接的な解決策を提供し、デジタルトランスフォーメーションを加速させる重要な役割を果たします。

業務効率化

Power Platformを導入することで、手動作業を削減し、自動化による大幅な時間短縮が可能です。また、作業ミスを減らすことで業務の精度が向上し、全体の効率化につながります。

コスト削減

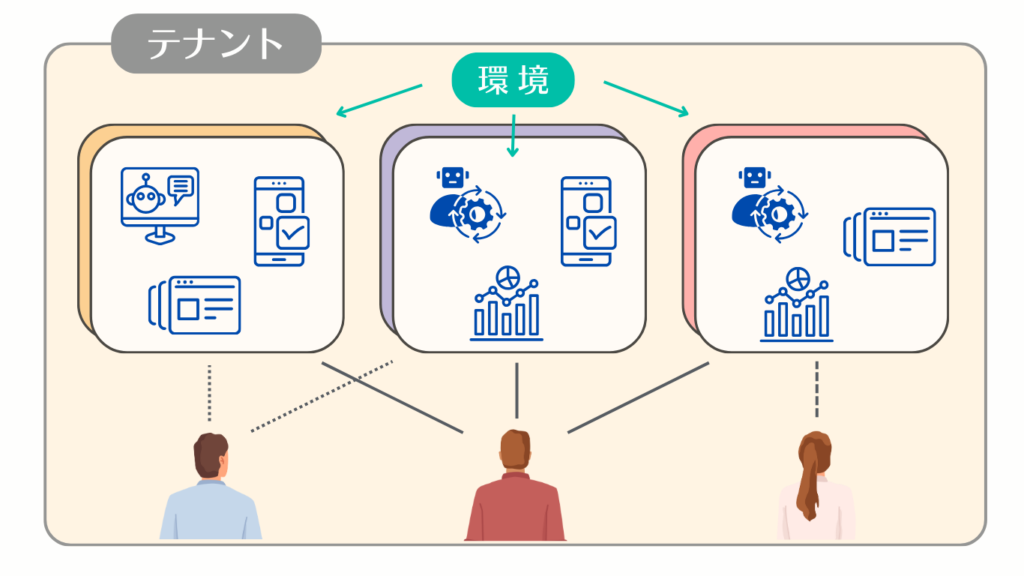

外部のシステム開発会社に依頼する必要がなく、アプリ開発費用を大幅に削減できます。内部リソースで開発を完結させられるため、コストパフォーマンスが非常に高い点もメリットです。各職場で似たような業務を行っているため、一つの職場で良いシステムを作れば、他の職場でも共有して活用できます。

柔軟性と拡張性

ユーザー自身が必要に応じてアプリやワークフローを作成できるため、ビジネスニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。さらに、必要に応じて他のツールやデータソースと連携し、機能を拡張することもできます。

Power Platform で解決できる問題

Power Platformは、企業が抱えるさまざまな課題に対して具体的な解決策を提供します。とくに、部門間の連携やデータの分断化、煩雑なタスク管理、情報共有の非効率性など、多くの業務プロセスをスムーズに改善できます。さらに、会議のスケジュール調整などの細かな業務まで自動化することで、全社的な業務効率向上を実現します。

部門ごとの連携の改善

Power Platformを活用することで、部門間や外部関係者との情報共有が円滑に行えるようになります。ITエンジニア以外の社員でも簡単に操作できるため、各部門のメンバーが積極的に利用できる環境を構築可能です。また、リアルタイムでのフィードバックや意見交換が容易になり、よりスムーズな連携を実現します。

データの分断化の改善

多くの組織ではデータが分散管理されているため、効率的な利用が妨げられています。Power AppsとPower BIを活用すれば、組織内のデータを統合的に管理し、リアルタイムでのデータ分析が可能になります。これにより、意思決定の迅速化と業務の最適化が期待できます。

タスク管理の自動化

Power Automateを利用することで、Teams上でのタスク管理を効率化できます。タスク作成時に自動でチームメンバーに通知を送り、期限が近づくとリマインダーを送信するフローを設定することで、重要なタスクの見落としを防ぎます。

情報共有を効率化

定期的な情報をTeamsに自動投稿することで、情報共有を効率化できます。日次や週次の進捗レポート、業界ニュースなどを決まった時間に配信することで、最新情報をチーム全体で確実に共有できます。

会議のスケジュール調整

Power Automateを使えば、チームメンバーの空き時間を確認し、最適な時間に自動で会議を設定できます。さらに、会議前後にリマインダーやフォローアップ通知を設定することで、スケジュール管理を円滑にし、会議の抜け漏れを防ぐことが可能です。

Power Platform を使ったリスキリング

Power Platformは、業務に直結したスキルを学びながら実際の課題を解決できるため、リスキリングに最適なツールです。従来の研修や座学だけでは身につかない実践的なスキルも、業務を通じて自然に習得できます。また、伴走型の支援を活用することで、導入から運用までをサポートし、学びをより深めながら成果を上げることが可能です。

研修や座学ではリスキリングされない

Power Platformを含むMicrosoft 365のツールは、実践的な技術が必要不可欠なアプリケーションです。にもかかわらず、座学だけで習得しようとすることは、スポーツ理論の本を読んだだけで試合に勝とうとするようなものです。のこぎりの構造や使い方を座学で学んでも、実際に木を切らなければ上達しないのと同じで、知識をインプットするだけでは、何も生み出せません。

さらに、現場の業務は練習用の簡単な課題ではなく、複雑でリアルタイムな問題解決が求められる場です。そのため、座学で知識を詰め込んだところで、実際の業務で活かせなければ無意味です。

リアルな実際の業務で使いながら学ぶ

Power Platformを習得するには、自分の業務を可視化し、それをITツールで形にする必要があります。しかし、これを机上の空論で学んでも、いざ実務で使おうとすると、手が動かないのが現実です。

たとえば、「Excelの関数を座学で学んだのに、実際のデータを前にしたら何をすればいいのか分からない」という経験がある人は多いでしょう。Power Platformも同じで、実務で試行錯誤を重ねながら学ばない限り、真に活用できるスキルにはなりません。また、現場ではすぐに講師や先生に頼ることはできません。結局、実際に手を動かし、YouTubeやウェブ記事を見ながら試し、何度も失敗を繰り返すことで、ようやくスキルが身についていくのです。

つまり、「研修を受けたから大丈夫」ではなく、「業務の中で手を動かし続けたから使える」状態にならなければ意味がないのです。

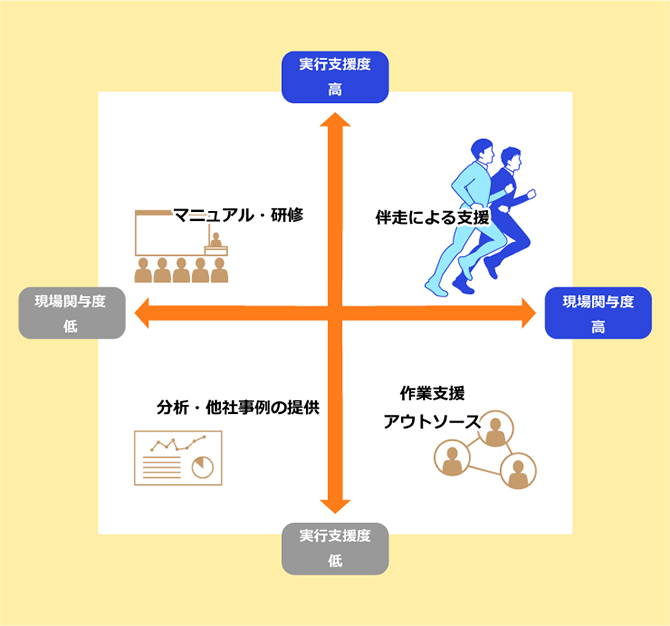

伴走型支援

Power Platformの習得を支援するには、単なる研修やツールの提供だけでは不十分です。「教えたから使用できる」ではなく、実際の業務でどう活かせるのかを一緒に考え、試行錯誤する環境が不可欠です。

たとえば、研修だけで終わってしまうと、実際の業務で活用しようとしたときに「どう組み込めばいいのか分からない」となり、結局使わずに終わります。だからこそ、業務に直結する形での実践的な支援が必要なのです。また、最も重要なのは、実際の業務でPower Platformを使いながら学ぶ際に、適切なタイミングでアドバイスやフィードバックを受けることです。これがなければ、単に試行錯誤を繰り返すだけで、間違ったやり方のまま挫折してしまいます。

つまり、「学んだこと」と「実際に使うこと」の間に物理的・時間的なギャップがあると、身につかないということです。このギャップを埋めるために、業務と直結した実践の場を用意し、手を動かしながら習得していくことが不可欠なのです。

まとめ

Power Platformは、業務効率化や生産性向上を目指す企業や個人にとって、非常に強力なツールです。ローコード・ノーコードで誰でも簡単にアプリやワークフローを作成でき、Power Apps、Power Automate、Power BI、Power Virtual Agentsといったサービスを活用することで、幅広い業務の課題を解決できます。

また、データの統合管理や自動化を通じて、業務負担の軽減やコスト削減にも寄与します。クラウドベースの柔軟性や拡張性により、場所やデバイスを問わず活用できる点も魅力です。これからの時代、デジタルトランスフォーメーションを推進するためには欠かせないプラットフォームと言えるでしょう。Power Platformを活用し、現場の課題解決や未来に向けた新しい働き方をぜひ実現してください。