Power Platform導入成功の全ガイド:大企業における戦略的アプローチと実践ポイント

最終更新日:2025.09.22

目次

あなたの会社では、業務効率化やDX推進について頭を悩ませていませんか?近年、多くの大企業で注目を集めているのがMicrosoft Power Platformの導入です。

Power Platformとは、平たく言うと「プログラミングの専門知識がなくても、現場の社員が自らアプリや分析ツールを作成できるプラットフォーム」のことです。その魅力的な可能性に多くの企業が注目していますが、成功させるには単なるツール導入にとどまらない綿密な準備と体制構築が欠かせないでしょう。

本記事では、Power Platform導入を検討されている情報システム部門や経営企画部門の責任者の方に向けて、導入前に整えるべき社内体制から費用対効果、導入プロセス、そして成功事例まで、Power Platform導入成功のポイントをわかりやすくご紹介いたします。

記事の詳細に入る前に、Power Platform導入成功の要点を整理してみましょう。

•社内体制の構築:

大企業でPower Platform導入を成功させるには、専任チーム(CoE)結成やガバナンス整備、社員トレーニングなどの事前準備が欠かせません。トップの支援を得て推進組織を整備することが重要でしょう。

•導入メリットとROI:

導入によって業務効率化や開発スピード向上など多くのメリットが得られます。Microsoft 365との高い親和性で既存環境と連携しやすく、少ない投資で高いROI(投資対効果)を実現可能だと言えるでしょう。

•導入プロセス:

目的の明確化→小規模なパイロット導入→段階的な社内展開→フィードバックを基に継続改善、といったステップで進めると効果的です。段階を踏むことで社内に定着させやすくなるでしょう。

•成功事例:

伊藤忠商事は導入1年で20以上のアプリを開発し、経済産業省は約50種類の行政手続きを5か月でオンライン化するなど、短期間で大きな成果を上げた事例も出ています。

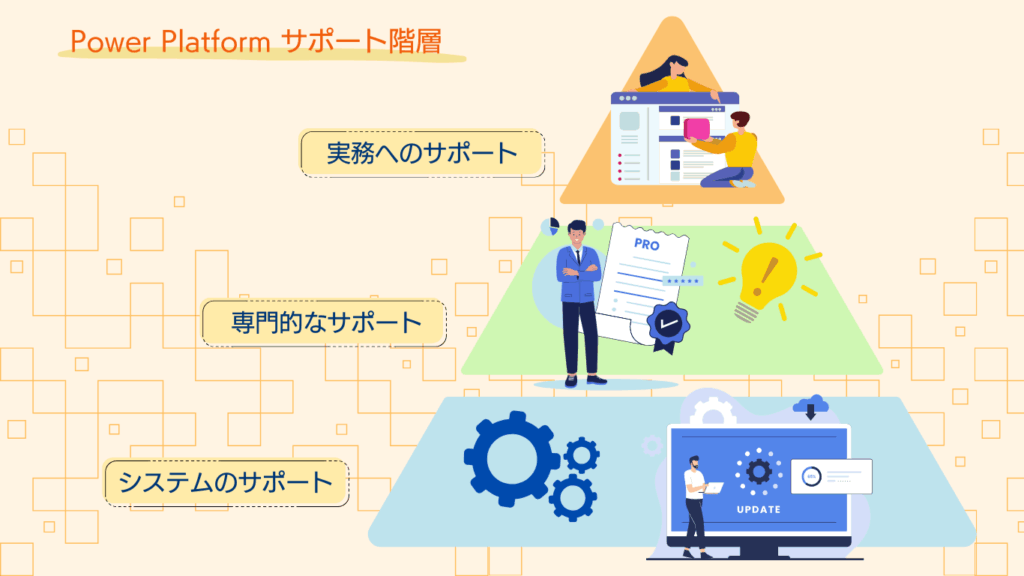

•サポートの重要性:

適切なサポート体制が導入成功の鍵です。導入後のトラブル対応や性能改善、セキュリティ強化、ユーザー育成など専門支援を活用することで、Power Platformの価値を最大限に引き出せるでしょう。

それでは、これらのポイントについて詳しく見ていきましょう。

Microsoft Power Platformとは

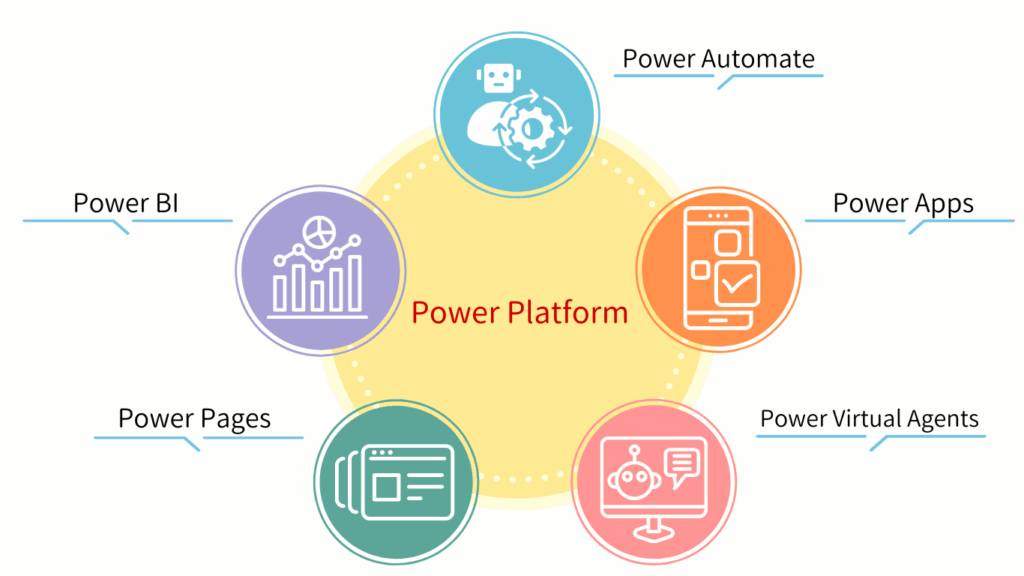

Power Platformは、Microsoftが提供するローコードのビジネスアプリケーションプラットフォームです。このプラットフォームを使用することで、プログラミングの知識やスキルがなくても簡単な操作でアプリやワークフローを開発することが可能になります。

Power Platformには、Power Apps、Power BI、Power Automate、Power Virtual Agents、Power Pagesなど様々なツールが含まれており、ビジネスの効率化やデータの可視化に役立ちます 。ローコード開発であるため企業はアプリ構築を迅速に行うことができ、業務プロセスの改善につながるでしょう。

また、セキュリティで保護されており、エンタープライズレベルのコンプライアンスとガバナンスを提供しています。これによりデータを安全に管理・活用することが可能です。さらに、AI機能を組み込んだツールやチャットボット(Power Virtual Agents)なども開発でき、自動化されたプロセスやインテリジェントな意思決定を促進します。リアルタイムでビジネスの状況を把握し、速やかな対応につなげることも可能でしょう。

Power Platformはビジネスのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、競争力を高めるための重要なツールとして注目されています。Microsoftの提供するこの革新的なプラットフォームを活用することで、企業は業務の柔軟性を高め、効率的な運用を実現できるでしょう。

Power Platformの導入における重要なポイントは、専門的な技術や知識が必要なく、且つ大規模なデジタル化だけではなく小規模な業務のデジタル化です。更に言えば、個人の業務レベルのパーソナライズされたシステムを構築することも可能になっているという事です。

言い換えれば組織や事業のDXから、職場チーム単位や個人単位のDXを推進できるという事です

Power Platform導入のメリットと費用対効果

ここまでPower Platformの概要をお話ししてきました。では、実際に導入するとどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。その代表的なポイントを整理してみましょう。

業務効率化と生産性向上

現場の担当者が自ら必要なアプリや自動化フローを作成できるため、紙やExcelで行っていた手作業をデジタル化し、作業時間を大幅に短縮できます。

たとえば、従来何日もかかっていたデータ集計がPower BIの数クリックで可能になるなど、業務プロセスの効率化に直結するでしょう。

迅速かつ低コストな開発

ノーコード/ローコードツールにより、専門の開発スキルがなくてもアプリ開発ができるため、開発にかかる時間とコストを大幅に削減できます。

ある調査では、Power Appsを活用することでアプリ開発コストを74%削減し、3年間で188%ものROI(投資利益率)を達成したとの報告があります。

このように比較的少ない投資で大きな効果が期待でき、費用対効果の高いプラットフォームと言えるでしょう。

他のMicrosoft製品との高い親和性

Power PlatformはMicrosoft 365(旧称Office 365)やDynamics 365、Azureなど他のサービスとシームレスに連携できます。たとえば、TeamsやSharePointと統合し業務アプリを社内ポータルに組み込む、ExcelやDynamicsのデータをPower BIで可視化する、といったことが容易です。この高い親和性により既存のIT資産を活かしながら拡張できるため、導入ハードルが低く効果を速やかに享受できるでしょう。

セキュリティとガバナンスの強化

Microsoftによるエンタープライズ向けのセキュリティ機能(データ損失防止、ユーザー権限管理など)を備えており、安全性の確保された環境で業務アプリを運用できます。加えてガバナンス機能も充実しており、管理者は各部門のアプリ利用状況の可視化やポリシー設定が可能です。これにより、現場開発を推進しつつも企業全体としてのIT統制を維持できるでしょう。

人材不足の解消と内製化促進

Power Platformの活用は「市民開発(シチズンデベロップメント)」とも呼ばれ、IT専門人材に頼らず業務部門自らが開発を行う取り組みです。これは慢性的なIT人材不足の解決策としても注目されています。

実際、日本では2030年までに最大79万人のIT人材が不足する恐れがあるとされ、Power Platformによる市民開発はそのギャップを埋める手段となり得るでしょう。現場社員のデジタルスキル向上にもつながり、社内のDX人材育成にも寄与すると思われます。

2000年代初めに製造現場にFA(ファクトリーオートメーション)が導入され始め、製造現場ではモノや製品の流れを可視化→自動化・機械化していき、生産性を向上させました。

Power Platformは、ホワイトカラーのFA(ファクトリーオートメーション)であり、今度は情報やコミュニケーションを可視化→自動化・機械化していく段階に入っています。

以上のように、Power Platform導入には定量的な費用対効果の高さから定性的な組織力強化まで、多面的なメリットがあります。これらを最大限得るために重要なのが、次にお話しする導入支援体制の構築です。

Power Platform導入にサポートが必要な理由

いくら優れたプラットフォームとはいえ、Power Platformを真に有効活用するには適切なサポートが不可欠でしょう。Power Platformは多機能で強力なツールですが、その導入や運用には専門知識や経験が求められます。社内に十分な知見がないまま手探りで進めると、せっかくのプラットフォームを使いこなせず期待した効果が得られない可能性があります。

また、Power Platformは常に進化を続けており、新機能やアップデートが定期的にリリースされています。その変化に追随し、最新のベストプラクティスを取り入れるためにも専門家からの情報提供や支援が役立つでしょう。

さらに、万が一トラブルや不具合が発生した際には迅速かつ適切に対処できる体制が必要です。複雑な問題のトラブルシューティングには高度な知識と経験が求められるため、専門的なサポートなしでは解決に時間がかかり、業務に支障をきたすリスクもあります。

このように、Power Platform導入時の準備から運用に至るまで伴走するサポートを受けることが、円滑な導入と効果最大化の鍵となるでしょう。実際、現場の課題に応じた柔軟なサポート体制やユーザー向けトレーニングプログラムの有無が成功を左右すると言っても過言ではありません。

座学や技術的な知識は、技術系のブログやYOUTUBEで簡単に獲得できます。しかし、その獲得した知識を自身のデジタル化したい業務にアジャストして活用できるようにすることは容易ではありません。一緒に実装を伴走する家庭教師的なサポートが、若干のコストはかかるとしても素早く進める早道となるでしょう。

では、具体的にどのような社内体制を整えておくべきなのでしょうか。次の章で詳しく見ていきましょう。

導入成功のための社内体制構築ポイント

Power Platformを組織に定着させるには、ツール導入前の社内体制づくりが非常に重要です。単にライセンスを購入して使い始めるだけではなく、社内の人的・制度的な準備を整えることで、スムーズな展開と長期的な活用が可能になります。

導入前に検討・構築すべき主な体制構築のポイントをご紹介します。

経営層の理解と支援

DX推進の一環としてPower Platform導入を位置付け、経営陣から明確なコミットメントを得ましょう。トップダウンでの支援があることで現場への浸透が進みやすくなります。「なぜ導入するのか」というビジョンを示し、全社的な目標を共有することが出発点だと言えるでしょう。

推進チーム(CoE)の設置

全社横断でPower Platform活用を推進する専任チーム(いわゆるCenter of Excellence)を組織しましょう。このチームには情報システム部門だけでなく業務部門からもメンバーを集め、技術支援やガバナンス策定、社内問い合わせ対応などを担います。

たとえば、トヨタ自動車ではデジタル戦略専任の直轄組織を設立し、各部門に推進担当者と支援スタッフを配置する体制を整えています。こうした専任組織があると、導入時の社内調整や課題対応が格段に円滑になるでしょう。

ガバナンスルールの策定

現場が自由に開発できるようにしつつ最低限のルールを定めておくことも重要です。具体的には環境の管理方針(開発・本番環境の分離、権限管理)、アプリやフローの命名規則、ドキュメント作成ルール、データ接続の承認プロセスなどです。

これらのルールを事前に整備することで、「自由度」と「統制」のバランスを保ち、安全かつスムーズな社内展開が可能になります。「交通ルールがあるからこそ安全に自由に運転できる」のと同じ発想だと思っていただければよいでしょう。

ライセンス戦略の検討

誰にどのPower Platform製品を使わせるか、ライセンス計画も立てておきましょう。Microsoft 365の一部プランには基本的なPower Automate機能が含まれますが、より高度な機能やPower Appsの利用には追加ライセンスが必要です。利用規模や用途を踏まえ、最適なライセンス体系を検討します。無駄なコストを避けるためにも、パイロット段階では必要最低限のライセンスで開始し、徐々に拡大する方法がおすすめです。

ユーザー教育とコミュニケーション

現場ユーザーのトレーニング計画も欠かせません。初心者向けのハンズオン研修やeラーニング、社内勉強会の開催などを通じて、利用者のスキル底上げを図ります。また、社内ポータルやチャットツールで情報共有し、ナレッジを蓄積しましょう。

トラブル時に問い合わせできる相談窓口を用意したり、定期的に成功事例を社内報告する仕組みを作ったりすることで、社内の盛り上げと継続的な利用促進につながるでしょう。トヨタ自動車でも全従業員を巻き込んだ啓蒙活動や人材育成に注力しており、文化醸成まで視野に入れた取り組みが成果を上げています。

以上のような準備を導入前に行うことで、Power Platformが社内にスムーズに受け入れられ、現場発の開発文化が根付く下地ができるでしょう。

では、実際の導入プロセスをどのように進めていくべきなのでしょうか。次の章でステップごとに解説いたします。

Power Platform導入プロセスのステップ

社内体制の準備が整ったら、いよいよ具体的な導入プロジェクトを進めていきます。ここでは、Power Platform導入の一般的なプロセスを段階的に示し、それぞれのステップでのポイントをご紹介いたします。

1. 目的・課題の明確化

最初に「なぜPower Platformを導入するのか」「何を解決したいのか」を明確に定義します。経営層や関係部門と合意形成し、DX戦略における位置づけをはっきりさせましょう。

たとえば、「現場の紙業務をなくして年間○時間の労働時間削減を目指す」「社内のアプリ開発案件の○割を内製化する」など具体的な目標を設定します。目的が明確であればあるほど、後の意思決定や評価が行いやすくなるでしょう。

2. スモールスタート(小規模パイロット導入)

いきなり全社展開するのではなく、まずは一部門や限られた業務プロセスで試験的にPower Platformを導入します。協力的で課題意識の高い部署を選び、パイロットプロジェクトを実施しましょう。

この段階では、小さくても成功体験を作ることが重要です。たとえば、一つの承認フローをPower Automateで自動化してみる、紙フォームをPower Appsで電子化してみる、といった取り組みです。パイロットにより得られた成果(工数削減効果など)やフィードバックをもとに、社内での評判を高めつつ改善点を洗い出します。

3. 段階的な全社展開

パイロットが成功したら、徐々に対象範囲を拡大します。他の部署にも横展開し、利用者を増やしていきましょう。展開にあたっては、パイロットで得たベストプラクティスを共有し、成功事例の見える化を行うことが大切です。

社内ポータルで事例紹介をしたり、効果を数値で示したレポートを提示したりして、他部署の関心を高めます。また、新たに参加する部署には推進チームが伴走して支援し、初期段階のつまずきをフォローします。こうして一部門の成功を全社に波及させ、利用部門を増やしていくのです。

4. フィードバックと継続的改善

導入はゴールではなくスタートです。運用開始後は、現場からのフィードバックを定期的に収集し、システムの改善や追加開発に活かしましょう。

たとえば、「もっとこう使いたい」という要望があれば新機能を追加する、利用状況データを分析して活用促進策を講じる、といった継続的な改善サイクルを回します。また、ユーザーコミュニティを社内に作り、活用アイデアを共有し合う場を設けるのも有効でしょう。継続的改善の体制ができれば、Power Platform活用が一過性でなく定着し、社内DXが持続的に進展していくでしょう。

5. ガバナンスとサポートの維持

展開が進むにつれ、統制とサポート体制の維持も忘れてはいけません。定期的にガバナンスルールを見直して問題がないかチェックしたり、増加する利用者に対応して推進チームの体制を強化したりします。

技術的負荷が出てきた場合は外部パートナーの力も借りながら解決し、社内にノウハウを蓄積します。特にシステム管理者に負荷が集中しないよう、外部サポートの活用も検討しましょう。長期的には社内スキル向上と外部支援を組み合わせ、運用を安定させることが重要です。

以上がPower Platform導入の基本的な流れです。明確なビジョンの設定から始まり、小さな成功体験を積み重ね、全社へと展開し、常に改善を続けることが成功のポイントだと言えるでしょう。

それでは次に、実際にPower Platform導入で成果を上げている企業の事例を見てみましょう。

Power Platform導入の成功事例

ここでは、Power Platformを導入して短期間で大きな成果を生み出した代表的な事例をご紹介いたします。いずれも大企業や公共機関での事例であり、自社で導入を検討する際の参考になるでしょう。

伊藤忠商事株式会社

総合商社大手の伊藤忠商事では、社内DX基盤としてPower Platformを導入しました。ローコード開発を一部プロフェッショナル開発と組み合わせる形で活用し、導入からわずか1年あまりで20を超える業務アプリケーションを次々と開発。現在そのアプリ群は7つのカンパニー(社内カンパニー組織)で利用されており、全社的な業務改善に寄与しています。

今後は約600社にのぼるグループ会社全体にもPower Platform活用を広げ、グループ全体のDX基盤にする計画とのことです。この事例では、RPAでは対応しきれなかった細かな業務改善ニーズに対してPower Platformが効果を発揮し、短期間で多数のソリューションを生み出した点が注目されます。

経済産業省(METI)

日本の経済産業省でも、行政手続のオンライン化プロジェクトにPower Platformが活用されています。令和2年度にスタートした「Gビズフォーム」というオンライン行政サービス基盤でPower Platformを採用し、紙で行われていた約50種類の申請・届出手続きをわずか5か月でオンライン申請システムへと移行しました。

具体的には、事業者がウェブから申請できるPower Pagesポータルサイトと、省内職員が内容を確認・承認するPower Apps(モデル駆動型アプリ)、そしてPower Automateによる通知フローやDataverseでのデータ蓄積、といった構成で運用されています。短期間で大規模な行政手続のデジタル化を実現したこの事例は、ローコードツールの威力を示すものです。省庁のように厳格な要件の現場でもPower Platformが有効に機能した好例と言えるでしょう。

これらの成功事例から、Power Platform導入によって得られる効果の大きさが伺えます。短期間で業務改革を実現できる柔軟性こそがPower Platformの強みであり、適切な進め方とサポート体制があれば大企業でも十分に成果を上げられることが示されているのではないでしょうか。

さて、ここまで導入のメリットや進め方を見てきましたが、実際に導入を進める中では様々な課題にも直面します。次の章では、Power Platform導入時によくある課題と、それらをサポートによってどのように解決できるかを具体的に解説いたします。

Power Platform導入で直面しがちな課題とサポートによる解決策

Power Platformを活用する際、適切なサポートを受けることで解決できる課題には次のようなものがあります。サポートを活用すれば、これらの課題を早期に解決し、Power Platformの効果を最大化することができるでしょう。

システム設計・構築の最適化

Power Platformで企業のニーズに沿ったシステムを構築するには、各ツール(Power Apps、Power Automate、Power BIなど)を適切に組み合わせた設計が求められます。専門的なサポートを受けることで、業務要件に合致したシステムの最適なカスタマイズや拡張が可能となり、業務プロセスに合わせたシステム運用が実現します。

特にローコード/ノーコードで手軽に開発できる反面、設計段階での最適化が業務効率と生産性向上に直結するため、専門知識を持つサポートの活用が推奨されるでしょう。

データ統合と他システム連携の問題

Power Platformを他のシステムやデータベースと連携させる際、適切なデータ統合や変換が必要です。Power PlatformのコネクタやAPIを用いる場合、データ形式の違いや接続エラーが発生することがありますが、サポートを受けることでこれらの課題を効率的に解決できます。

また、専門家の支援によって異なるシステム間の連携設定が円滑に行えるため、スムーズなデータフローを確保できるでしょう。業務効率向上のためにも、データ連携を確実に実現するためのサポートは重要だと思われます。

自動化フローの設計とエラー解決

Power Automateを用いた業務プロセスの自動化では、複雑なフロー設計やエラー処理への対応が求められる場合があります。自動化は手作業の削減に大きく貢献しますが、設計段階でエラーを最小限に抑える必要があります。

専門サポートを利用することで、フロー作成時の最適な構築方法の指導や、エラー発生時の迅速な解決が可能です。複雑な業務ロジックを反映したフローであっても、サポートの助けにより正確かつ効率的な自動化プロセスを実現できるでしょう。

データセキュリティとガバナンスの確立

Power Platformでは多種多様なデータを扱うため、セキュリティとガバナンスの確保が重要です。データ保護やユーザーアクセス管理は情報漏洩や不正アクセス防止に不可欠であり、サポートを通じて適切なセキュリティ対策が講じられます。

具体的には、環境ごとのアクセス権限設定、データ損失防止(DLP)ポリシーの適用、コンプライアンス要件に沿った監査ログの取得など、専門家の知見に基づく設定最適化が可能です。組織内でのデータ管理に関するガバナンスを確立し、業界標準や法規制を順守することは、信頼性向上にもつながるでしょう。

ユーザー教育とトレーニング

Power Platformは一般の業務ユーザーでも利用可能なツールですが、効果的に活用するためには一定のトレーニングが必要です。ユーザーが基本的な操作方法や実践的な応用を習得できるよう指導が行われることで、ツールの導入がスムーズに進みます。

サポートによるトレーニング提供を活用すれば、従業員のスキル向上を図り、効率的な業務プロセス改善を支援できます。結果として、組織全体でPower Platformの活用度が高まり、定着率も向上するでしょう。

上記の課題以外にも、たとえばパフォーマンスの最適化(大量データ処理によるレスポンス低下への対応)やPower BIによる高度な分析(高度な可視化や分析手法の指導)など、現実には様々な局面で支援が有効です。いずれの場合も、専門家のサポートを受けることで問題解決までの時間を短縮し、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができるでしょう。

では、具体的にPower Platform導入企業が利用できるサポートサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。次の章で詳しくご紹介いたします。

Power Platform導入後に利用できるサポートサービス

Power Platform導入企業が利用できるサポートサービスは多岐にわたります。Microsoftおよびパートナー各社から提供される主なサポートサービスをご紹介いたします。

基本サポート

MicrosoftのPower Platformはサブスクリプション契約に基づき利用するため、契約者には基本的なサポートサービスが自動提供されます。具体的にはオンラインドキュメント、コミュニティフォーラム、ラーニング教材(Microsoft Learnなど)といった自己解決のためのリソースが含まれます。

ユーザーは一般的な問題に関する情報を迅速に検索したり、同様の課題を経験した他ユーザーのQ&Aを参照したりできます。まずはこれら基本サポートを活用し、コミュニティから知見を得ることが第一歩でしょう。

トラブルシューティングサポート

Power Platform上で動作するアプリやフローに不具合が発生した際には、個別のトラブル対応支援が受けられます。たとえば、「Power Appsで作成したアプリが一部正しく動作しない」「Power Automateのフローが途中で停止してしまう」といった技術的問題に対し、サポートチームが詳細な調査を行い解決への手順を示してくれます。これによりシステム稼働を最適化し、ダウンタイム(業務停止時間)を最小限に抑えることが可能でしょう。

パフォーマンス最適化支援

Power Platformを使ったシステムが本格稼働しユーザー数やデータ量が増えてくると、アプリやダッシュボードの応答性能が課題となる場合があります。

サポートチームでは、アプリやレポートのパフォーマンス改善に向けたベストプラクティスを提供してくれます。

具体的にはデータ処理方法の見直し、クエリの効率化、不要な処理の削減、リソース配分の最適化などです。適切な指導によりアプリケーションがスムーズに動作し、ユーザーエクスペリエンスを損なわない快適な運用が可能になるでしょう。

データ連携に関するサポート

企業システムでは、Power Platformと他のMicrosoft製品(Dynamics 365、SharePoint、Azure等)や外部クラウド/オンプレミスシステムとのデータ連携が不可欠です。サポートサービスでは、こうしたシステム間の接続設定や連携トラブルの解決も支援範囲に含まれます。

たとえば、「外部データソースへのコネクタ接続エラー」や「同期が正しく行われない」といった問題に対し、適切な修正方法を提案しスムーズなデータフローを確保します。これにより異なるシステムとの統合も安心して進められるでしょう。

カスタムコード対応サポート

Power AppsやPower Automateでは、ローコードとはいえ高度な要件に対応するためにJavaScriptやPower Fx、あるいはAzure Functions等でカスタムコードを組み込むケースもあります。こうしたコード拡張部分に関するサポートも用意されています。

具体的にはコードレビューやデバッグ支援、より効率的なコードへの改善提案などを専門エンジニアから受けることができます。複雑なカスタマイズを行う場合でも、プロの目でチェックしてもらえることで品質と安定性が担保され、プラットフォームの機能を最大限に活用できるようになるでしょう。

セキュリティおよびコンプライアンス支援

企業利用においては、データセキュリティやコンプライアンス遵守が最重要事項です。Power Platformのサポートサービスでは、環境毎のセキュリティ設定やアクセス制御の最適化についてもサポートが提供されます。

たとえば、「ユーザーやグループの権限設定が適切か」「機密データへのアクセスを制限する設定方法」「業界規制(例:個人情報保護や金融法令)に沿った環境構築」等に関して助言を得られます。これにより、安全な運用と法令遵守を両立させられるでしょう。

プラットフォームアップデート対応

Power Platform自体も定期的に機能強化や不具合修正のアップデートが行われます。これらアップデートが既存のアプリやフローに影響を与える場合もありえますが、サポートサービスでは事前に影響を分析し対策を講じる支援が受けられます。

アップデートによる既存システムへの影響を最小限に抑えるためのアドバイスや、必要な修正・調整についてのサポートが提供されます。常に最新の機能を安心して享受できるようになるでしょう。

ベストプラクティス提案と運用改善

Power Platformを長期的・効果的に活用するには、運用上のベストプラクティスを遵守することが重要です。サポートチームからは、業務プロセスの自動化やデータ管理、レポート作成など各分野における効率的な方法や改善策の提案を受けることができます。

さらに、Power Platformと他のMicrosoft製品(Azure、Dynamics 365など)との連携活用方法についてのアドバイスも得られます。これにより、より強力な自動化・分析基盤の構築や運用上の継続的改善が可能になるでしょう。

トレーニングと学習リソース提供

Microsoft Learnをはじめとした公式学習リソースやパートナー企業による研修サービスを通じて、Power Platformを効果的に活用するためのトレーニング支援も提供されます。初心者向けから上級者向けまでコースが用意されており、基礎から高度な機能まで体系的に学ぶことができます。

サポートを活用してチーム全体のスキルアップを図ることで、Power Platformのポテンシャルを最大限に引き出すことが可能になるでしょう。

以上のように、Power Platform導入企業向けには多岐にわたるサポートサービスが存在します。自社の状況や内製化の熟練度に応じて、必要なサポートを適切に組み合わせることで、安心してプラットフォームを運用し続けられるでしょう。

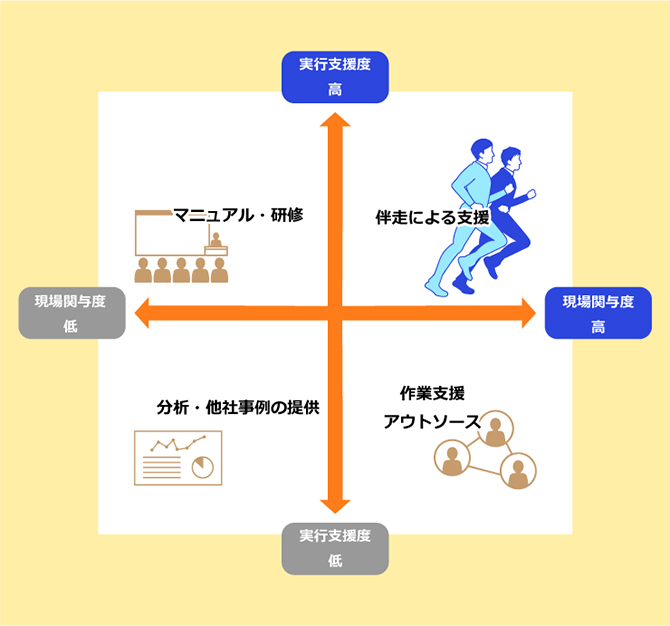

専門家による導入支援サービスの活用

企業がPower Platformを効果的に活用するためには、内製体制の構築だけでなく専門家による支援もうまく活用することが重要です。Power Platform導入検討の初期段階から、展開後の運用・開発支援まで、一気通貫に対応可能な外部サービスを利用することで、社内リソースだけでは賄いきれない部分を補完できるでしょう。

ここでは専門家による代表的な支援内容をいくつかご紹介いたします。

導入コンサルティング・導入支援

初めてPower Platformを導入する際には、どの業務にどのように適用すべきか判断が難しい場合があります。導入支援サービスでは、組織のニーズや課題をヒアリングし、最適なツール選定から始めてくれます。

専門家がビジネスプロセスを詳細に分析し、ユーザーが使いやすく効果の高いソリューションの計画を策定します。PoC(概念実証)やパイロット導入の段階から伴走してもらえるため、社内にノウハウがない段階でも安心してプロジェクトを進められるでしょう。

従業員向けトレーニング

導入当初は社内にPower Platformのスキルが十分でないケースが多いため、専門家による実践的なトレーニングを受けることが有効です。Power BI、Power Apps、Power Automateなど各ツールの使い方やベストプラクティスを社員に対して指導してもらえます。

ハンズオン形式の研修やワークショップにより、受講者は自ら手を動かして学べるため習熟が早まります。トレーニングを通じて従業員のスキル向上を図り、自走できる人材を育成することで、内製化による継続的な業務プロセス改善が期待できるでしょう。

開発支援・カスタマイズ支援

自社特有の要件に合わせてアプリやフローを開発する際、専門家の力を借りることで効率的かつ堅牢なソリューション構築が可能です。複雑なシステム統合や高度なUI実装など、社内のローコード開発者だけでは難しい部分も、外部のPower Platformエキスパートがサポートすることで実現できます。

必要に応じて一部の開発を委託したり、共同開発体制を組んだりすることで、短期間で高品質なアプリを完成させられるでしょう。出来上がったソリューションを社内に引き継ぎながら、ノウハウ移転をしてもらえるケースも多く、長期的な内製力強化につながります。

問題解決・QAサポート

導入後の運用フェーズで生じた技術的な疑問やトラブルについて、いつでも相談できる専門窓口を契約することもできます。専門家が素早く対応し、適切なトラブルシューティングを行ってくれるため、システム停止時間の最小化や生産性向上に貢献します。

たとえば、「突然フローが失敗するようになった」「このエラーの意味がわからない」等、困ったときに問い合わせれば解決策を提示してもらえます。社内だけで抱え込まずプロに頼れるので、担当者の心理的負担も軽減されるでしょう。

運用・管理支援(伴走型サポート)

Power Platform活用は一度導入して終わりではなく、継続的な運用管理と改善が重要です。専門パートナーによる伴走支援サービスでは、導入後も定期的にレビューやチューニング提案を行い、システムの最適化や利用状況の分析、改善提案作成など幅広くサポートしてくれます。

外部の視点で課題を指摘し、計画倒れを防止する役割も果たします。特にPower Platformに精通した伴走パートナーが技術者・管理者・現場との橋渡し役となることで、コミュニケーションが円滑化し、導入から定着までスムーズに進められると期待できるでしょう。

このような専門サービスを活用することで、企業内に専門知識がない状況でもPower Platform導入プロジェクトを成功に導くことができます。実際、「外部の伴走者がいることで社内の現場~管理部門~IT部門の連携がスムーズになり、現場のニーズを的確に吸い上げた開発が実現した」という声もあります。

自社に不足するリソースや知見を補い、信頼できるパートナーと二人三脚で進めることが、Power Platform導入成功の近道と言えるでしょう。

現場での定着を促すポイント:ガイドラインとコミュニケーション

Power Platformの真の価値は、IT部門の専門家ではなく実際の現場の従業員が日常業務で活用してこそ発揮されます。そのためには、現場ユーザーが主体的に使いこなせる環境を整えることが重要でしょう。

最後に、現場への定着を促すためのポイントとして、「ガイドライン整備」と「部門間コミュニケーション」について触れておきます。

柔軟なガイドラインの作成

現場の担当者が自律的にPower Platformを使って業務課題を解決できるよう、実務に沿ったガイドラインや利用ルールを用意しましょう。ポイントは、厳格すぎず柔軟であることです。

細かな規則でがんじがらめにするのではなく、「最低限守るべきルールはこれだけ、あとは現場の創意工夫に任せる」というバランスが重要です。たとえば、アプリやフローの命名規則や管理方法について最低限のルールを定めつつ、現場ごとの業務に合ったツール設計・改善は各自の裁量に委ねる、といった形が望ましいでしょう。

こうしたガイドラインがあることで、現場ユーザーは安心して開発に取り組め、必要以上にIT部門の許可を仰がずとも自分たちで改善サイクルを回せるようになります。結果として、日常業務の効率化が促進され、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

部門間のコミュニケーション促進

現場でのPower Platform活用を支援するには、技術部門・管理部門・現場部門の三者間の密なコミュニケーションが不可欠です。技術部門(情シス)は新しいツールや機能の提供・設定を担い、管理部門(経営企画など)は全体最適の観点からプロジェクト管理やリソース配分を行い、現場部門は実際の業務ニーズとフィードバックを出します。それぞれの役割が円滑に連携することで、現場の声を反映した的確なソリューションが実装されるでしょう。

たとえば、技術部門がPower Platformの新機能を導入する際には、事前に現場の課題を把握するため管理部門との連携が重要です。また、現場から上がった要望を迅速に技術部門が理解・対応できるよう、管理部門が橋渡し役を果たすことも有効でしょう。

このような三者の連携のために、定期ミーティングや情報共有の仕組みを設けると良いでしょう。定期的な振り返り会議で各部門の状況や課題を共有したり、社内ポータルで進捗や成功例を発信したりすることも有益です。コミュニケーションが活性化すれば、組織横断で目標を共有し効果的な利用方法を模索する文化が醸成されるでしょう。

以上、現場定着のポイントとしてガイドラインとコミュニケーションを挙げましたが、根底にあるのは「人」を中心に据えた導入であるということです。どんなに優れたプラットフォームでも、使うのは人です。現場のユーザーが困った時に相談できる風通しの良さ、チャレンジが称賛されノウハウが共有される社風を作っていくことで、Power Platformは単なるITツールを超えて組織変革の原動力となるでしょう。

伴走型サポートのススメ

最後に、Power Platform導入を成功させるうえで特に効果的な伴走型のサポートについて触れておきます。

伴走支援とは、企業の目標達成や課題解決に向けて、外部の専門家がまるで「一緒に走る」ように寄り添いながら継続支援するスタイルのサービスです。単発のアドバイス提供や限定期間の支援にとどまらず、クライアントの状況を深く理解し、必要に応じて長期的に関与してくれる点が特徴でしょう。

変化の激しい現在のビジネス環境では、市場や技術トレンドの移り変わりに柔軟に対応することが求められます。伴走者となる外部専門家は、社内のメンバーと密に連携し、現場で生じる課題をリアルタイムで解決する手助けをしてくれます。第三者的な視点から組織を見ることで、社内では気付きにくい課題を指摘し、計画倒れの防止につなげることもできるでしょう。いわば、伴走支援はクライアント企業の成功を共に目指す信頼できるパートナーシップなのです。

Power Platformの導入・活用においても、この伴走支援は非常に有効だと思われます。プラットフォーム自体の技術的な知識はもちろん、現場の業務プロセスや課題を深く理解し、適切なソリューションを提案できる支援者の存在が重要になります。社内にしがらみのない外部の伴走者が入ることで、技術部門・管理部門・現場従業員の間を取り持ち、コミュニケーションを円滑化する効果も期待できるでしょう。その結果、導入計画から現場での実践までスムーズに進められるでしょう。

こうした伴走型サポートにより、導入当初から運用定着まで切れ目なく支援を受けることで、Power Platform導入の成功率は飛躍的に高まるでしょう。

まとめ

Power Platformは、その柔軟性と多機能性から、業務効率化やデータ活用を大幅に向上させる可能性を秘めたプラットフォームです。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、導入時の入念な準備と運用中の適切なサポートが欠かせません。特に、現場の課題に応じた柔軟なサポート体制やユーザーのスキル向上を促すトレーニングプログラムが成功の鍵となるでしょう。

また、導入後のトラブルシューティング、パフォーマンス最適化、セキュリティ対策といった運用面でのサポートも、Power Platformをスムーズかつ安全に活用するために重要です。これらのサポートが現場の自律性を高め、ビジネスプロセスの改善を支援することで、組織全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるでしょう。

本記事でご紹介したポイントを踏まえ、Power Platform導入と活用における課題をしっかりと理解し、適切なサポートを確保することで、業務の効率化やデータドリブンな意思決定をより一層強化できるはずです。

ぜひ、貴社の状況に合った最適な活用方法と支援体制を検討し、Power Platformをテコに業務改革とDXを推進してみてください。きっと、これまでにないスピードとスケールでの業務改善効果を実感できることでしょう。