Power Platform環境とは?構築から管理まで完全ガイド

最終更新日:2025.09.19

目次

あなたの組織では、Power Platformを導入する際の環境設計について、どのような点にお悩みでしょうか。実は、Power Platformを効果的に活用するために最も重要な要素の一つが、適切な環境の構築と管理なのです。

Power Platformとは、企業や組織がアプリやプロセスを開発・管理・共有するためのローコードプラットフォームです。しかし、単にツールを導入しただけでは十分な効果は期待できません。用途に応じた環境を適切に設計し、セキュリティやガバナンスを考慮した運用体制を整えることが、組織のデジタルトランスフォーメーション(DX)成功の鍵となります。

本記事では、Power Platformの環境を構築する具体的な手順や注意点について詳しく解説していきます。環境の作成方法から留意すべきポイント、さらには異なる環境の種類とそれらの適切な管理方法まで、実践的な知識とベストプラクティスをご紹介します。

Power Platformの環境とは?

Microsoft Power Platformにおける「環境」について、まずその概念を明確にしておきましょう。

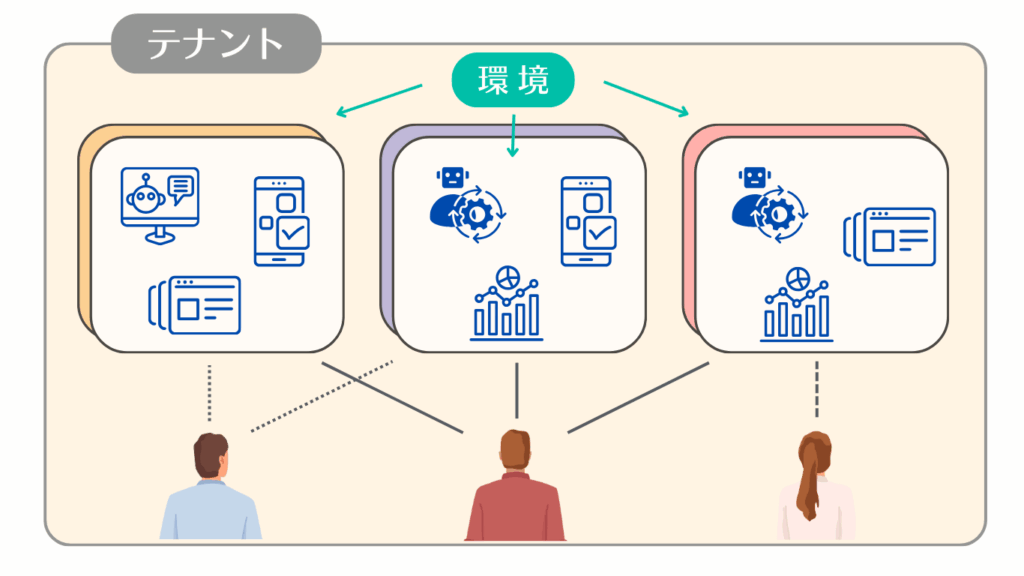

一言で言えば、環境とはアプリやフロー、データなどを作成・管理・共有するためのコンテナーです。各環境はMicrosoft Entraテナント(旧Azure AD)の下に作成され、テナント内のユーザーのみがアクセスできる分離された作業空間となっています。

平たく言うと、環境ごとにリソース(アプリ、チャットボット、接続、ゲートウェイ、フローなど)やDataverseデータベースを紐付けることで、異なるチームや用途のアプリを明確に区別して管理できるということです。

Power Platformでは、テナントごとに1つの「既定の環境」(デフォルト環境)が自動的に作成されます。この既定環境はテナント内の全ユーザーと共有されており、誰でもアプリやフローの作成が可能な場となります。

しかし、既定環境はあくまで汎用的な共有スペースです。組織で本格的にPower Platformを活用する際には、用途に応じて複数の環境を使い分けることが推奨されています。たとえば開発用・テスト用・本番用と環境を分離しておけば、開発中の変更が直接本番業務に影響を与えることを防げるでしょう。また各環境ごとにユーザー権限や接続の制御を行えるため、セキュリティとガバナンスの面でもメリットがあります。

環境のポイントまとめ

•環境はアプリやデータを隔離して管理するためのコンテナー。テナント内のユーザーだけが利用可能

•テナントごとに1つの既定環境が自動提供され、全ユーザーが利用可能。しかし全てを既定環境で行うのは非推奨

•用途に応じた複数環境(例:開発・テスト・本番)を用意することで、安全かつ効率的な運用が可能

環境とテナントの違い

Power Platformの「環境」とMicrosoft 365における「テナント」は、混同しやすい概念ですが明確に異なります。違いを理解することで、より適切な環境設計ができるのではないでしょうか。

テナントは企業や組織全体を包括するMicrosoft 365の契約単位で、ユーザーやライセンスが属するドメイン空間です。一方で環境は、そのテナント内に作成されるアプリケーション実行・管理のための領域を指します。

言い換えれば、1つのテナントの中に複数のPower Platform環境を含めることができ、それぞれ独立したリソース管理やセキュリティ設定が可能なのです。

環境ごとにデータの保管場所(リージョン)やDataverseの有無、セキュリティロール設定を分けられるため、同じテナント内でも部署ごと・プロジェクトごとに異なるポリシーで運用できます。

たとえば、米国拠点向けには米国リージョンの環境、日本拠点向けには日本リージョンの環境を用意すれば、データが各地域で管理されパフォーマンスや法規制面でも適合した運用が可能でしょう。テナントは組織全体の土台、環境は用途別に区切った部屋と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

テナント vs 環境 要点

•テナント:組織全体を包括するMicrosoft 365の管理単位(ドメイン)。全ユーザーが属する

•環境:テナント内で用途別にアプリやデータを管理する領域。テナント内に複数作成可能

•環境はテナントの下位にあり、原則そのテナントのユーザーのみアクセス可能(他テナントとリソースは共有されない)

Power Platformの環境作成手順

では、実際にMicrosoft Power Platformで新しい環境を作成する手順をご紹介しましょう。

環境作成には、Power Platform管理センターにアクセスして操作を行います。以下に、一般的な環境作成の手順をご説明します。

1. Power Platform管理センターにサインインする

まず、必要な権限(Power Platform管理者または環境管理者など)を持つアカウントで管理センターにアクセスします。左側ナビゲーションの「環境」セクションに移動し、現在の環境一覧を表示します。

2. 「新しい環境」の作成を開始する

環境一覧画面の上部にある「新しい環境」ボタンをクリックします。これにより環境の作成ダイアログが表示されます(新UIの場合は「+ 新規作成」ボタンなどから開始します)。

3. 環境の基本情報を設定する

作成ダイアログで以下の項目を入力・選択します。

環境名: 環境を識別する名前を入力します。用途や組織名がわかる明確な名前を付けましょう。

リージョン: データセンターのリージョンを選択します。基本的にユーザー拠点に最も近いリージョンを選ぶのが望ましく、レイテンシ削減やデータ所在の要件遵守につながります。

環境の種類: 運用目的に応じて「本番」「サンドボックス」「試用版」などから種類を選択します(詳細は後述)。

Dataverseの利用: 必要に応じてDataverseデータベースをこの環境に作成するか選択します(多くの場合、本番やサンドボックス環境ではDataverseを有効にします)。

4. 環境を作成(プロビジョニング)する

項目の入力後、「作成」または「保存」ボタンをクリックします。環境のプロビジョニング処理が始まり、数分程度で新しい環境が準備完了となります。管理センターの環境一覧に新環境が追加され、利用可能な状態になったことを確認できます。

上記の手順で環境を作成した後は、その環境に対してユーザーの権限設定を行い、目的のアプリやフローを作成・配置していくことになります。

環境作成時のポイント

•新しい環境の作成には対応するライセンスが必要。管理者ロールまたは環境作成が許可されたユーザーのみが実行可能

•1GB以上のデータベース容量がテナントに空いている必要があります。既定環境に含まれる容量(3GB等)は新規環境用には算入されないため注意

•環境タイプとリージョンは後から変更不可。用途に合わせた種類(本番/サンドボックス/試用など)と適切なリージョンを最初に選択する

•必要に応じてDataverseを有効化(Dataverseを使わない環境も作成可)。Dynamics 365系アプリを利用する場合はDataverse有効な環境が必要

Power Platform環境を作るときの注意点

新しい環境を作成する前に、いくつか考慮すべきポイントがあります。適切な計画と設定のもと環境構築を行うことで、後々の運用トラブルを防ぎ、スムーズな活用につなげられるでしょう。

目的・要件の明確化

環境を作成する前に、その環境で何を実現したいのか目的を明確に定義しましょう。開発用なのか、本番運用なのか、特定プロジェクト用なのかなど、用途によって必要な機能や接続も変わります。

目的に応じて必要な機能や接続も変わるため、計画段階で要件を洗い出し、それに見合った環境種類や設定を選択することが重要です。たとえば、本番環境では信頼性重視、開発環境では柔軟性重視など、目的に応じた最適化が必要でしょう。

このように現場ニーズに即したツール選定・機能設計を行えば、導入後にユーザーが「自分たちの声が反映されている」と実感でき、受け入れもスムーズになるのではないでしょうか。

ライセンスと容量の確認

環境を作成できるユーザーは所定のライセンスを保有している必要があります。また運用(本番)環境やサンドボックス環境を新規に作成するには、テナントに少なくとも1GB以上のDataverseデータベース空き容量がなければなりません。

Microsoft 365のみのテナントでは既定環境に付与された容量(3GBなど)があっても新規環境作成にはカウントされないため、不足時は有料のPower Appsプラン等を追加購入して容量を確保する必要があります。試用版環境であれば容量要件はありませんが、30日で自動削除される点に留意してください。

セキュリティとコンプライアンス

環境内で扱うデータの機密度や業務上の重要度に応じて、セキュリティ設定を適切に行う必要があります。データ損失防止(DLP)ポリシーを活用し、外部サービスへのデータ流出を防ぐルール設定も可能です。

また各環境におけるユーザーアクセス権限(環境管理者・環境作成者ロールやDataverseのセキュリティロール)を設定し、必要最小限の権限のみ付与することで内部不正や誤操作のリスクを低減します。業種によってはデータの地域要件や保持ポリシーも考慮し、規制遵守(コンプライアンス)に合致した環境設計を行いましょう。

運用管理体制の準備

環境を作っただけでは十分ではありません。それを使いこなすユーザーの教育やサポート体制も並行して整備することが重要です。

新しい環境でアプリ開発・利用を行う担当者に対し、事前にトレーニングを実施したりガイドを配布したりして、環境の適切な使い方を周知します。

また、問題発生時に迅速に対応できるよう、IT部門内でサポート担当者を決めておいたり、問い合わせフローを用意しておくと良いでしょう。環境の変更や更新が発生した際の連絡体制も決めておくことで、現場への影響を最小限に抑えられるのではないでしょうか。

運用ルールとガバナンス

環境のライフサイクル(作成から廃棄まで)のルールを予め定めておきましょう。たとえば「テスト目的の環境は○ヶ月で削除する」「環境の新規作成には管理部門の承認が必要」といったガバナンスポリシーを設定しておくことで、環境の乱立や放置を防げます。

定期的な環境レビューを実施し、不要になった環境やリソースはクリーンアップするなど、健全な環境管理を維持する取り組みも欠かせません。

環境作成前のチェックリスト

•目的・要件を明確化し、それに沿った環境タイプ・設定を選定

•ライセンス付与状況とDataverse容量の空きを確認

•機密データに配慮しセキュリティ設定(アクセス権やDLPポリシー等)を検討

•ユーザーへの周知・トレーニング計画、サポート体制の整備

•環境の命名規則やライフサイクル(削除ルール等)に関するガバナンスポリシー策定

Power Platformの環境の種類

ここまで環境の基本概念についてご説明してきました。では、実際にはどのような種類の環境があるのでしょうか。Power Platformでは、用途に応じていくつかの種類の環境を使い分けることができます。

主な環境の種類とその特徴をご紹介します。それぞれの環境タイプは目的に沿って最適化された特性を持ち、適切に選択・運用することでプラットフォーム活用の効果を高められるでしょう。

本番環境(Production)

本番環境は、実際の業務でユーザーが日常的に利用するための環境です。信頼性と安定性がとくに重視され、エンタープライズレベルのセキュリティやバックアップ体制が整備されます。

完成したアプリケーションや自動化フローの運用の場として用いられ、運用中のデータが蓄積される重要な環境です。Power Platform管理センターから新規に本番環境(実稼働環境)を作成するには1GBのデータベース容量が割り当てられ、管理者またはPower Appsプランのライセンスを持つユーザーであれば作成可能です。本番環境は1つのテナント内に複数作成できます。

本番環境では、変更や更新は慎重に計画・検証した上で実施する必要があります。誤ったアプリ更新やデータ操作が業務に直結するためです。一般的に、本番環境の管理者権限は限られたユーザーのみに付与され、変更は承認フローを経て行われます。

また本番環境には十分なリソース(CPUや容量)が割り当てられ、高いパフォーマンスが確保されています。エンドユーザーからのフィードバックや障害対応もこの環境上で行うことになり、IT部門による継続的なモニタリング対象となります。

本番環境のポイント

•ユーザーが日常業務で使うアプリやフローを稼働させる運用本番用環境。信頼性・安定性が最優先

•容量や性能面で優遇されており、エンタープライズ向けのセキュリティ設定(厳格なアクセス制御、バックアップ等)が適用される

•変更管理を徹底し、更新は事前検証と承認の下で実施(不用意な変更は業務停止等のリスク)

開発環境(Development)

開発環境は、新しいアプリやフローの設計・開発・テストを行うための環境です。本番環境に影響を与えずに開発作業を進められる安全なスペースとして機能します。

開発チームはこの環境で新機能の試行錯誤やプロトタイプ作成、単体テストを行い、完成した成果物を本番環境へ移行します。場合によっては本番環境にはまだない最新のプレビュー機能を試せることもあり、Power Platformの新機能検証にも適しています。

開発環境で作成されたリソースは、ソリューションのエクスポート/インポート機能を使って本番環境へ移行させるのが一般的なアプリケーションライフサイクル管理(ALM)の手法です。そのため、開発環境ではソリューションという単位でアプリやフローをまとめて管理し、移行しやすい形で作業することが推奨されます。

また、開発環境へのアクセス権は開発担当者のみに限定し、誤って本番データに接続しないよう接続先も開発用リソースに向けるなど、安全策を講じることが重要でしょう。

開発環境のポイント

•開発・テスト専用に用いる環境。本番に悪影響を及ぼさず自由に作業できる

•ソリューション単位で成果物を管理し、本番環境への移行を前提とした運用。環境変数や接続先を工夫して本番との差異を管理

•プレビュー機能の検証や新技術の試行にも活用可能(※安定性に影響があっても本番には波及しない)。開発メンバーのみアクセス権を持つ

サンドボックス環境(Sandbox)

サンドボックス環境は、テスト検証用に用意される隔離された環境です。本番や開発環境とは切り離されており、ここで行うテストが他環境に影響を与えることはありません。

典型的な使い方は、開発環境で作成・単体テスト済みのアプリやフローを本番展開前に総合テストする場としての利用です。サンドボックス環境には本番環境のデータを一部コピーしておき、ユーザー受け入れテスト(UAT)や最終検証を行います。実運用に近いデータでテストできるため、問題点を事前に洗い出せ、より精度の高いテストが可能となるでしょう。

サンドボックス環境にはリセット(初期化)機能があり、テスト実施後にワンクリックで環境を初期状態に戻すことができます。これにより、繰り返しテストを実行する際に毎回クリーンな環境から始められます。

なお、サンドボックス環境は非運用環境の一種であり、本番環境同様に1GBの容量要件があります。Power Platform管理センター上で本番環境からサンドボックス環境へ変換することも可能ですが、逆(サンドボックスから本番への変換)はできない点に注意が必要です。

サンドボックス環境のポイント

•本番と同等の条件で最終テストを行うための環境。実データのコピーでUATを実施し、不具合や調整点を洗い出す

•環境リセット機能でテスト前の状態に簡単に戻せるため、繰り返しテストに向く

•本番への影響を完全遮断。テストで問題が起きても業務に支障なし。本番環境への切り替え前に十分な検証が可能

Microsoft Dataverse for Teams環境

Microsoft Dataverse for Teams環境は、Microsoft Teams上でPower Platform機能をシームレスに活用するための専用環境です。

Teamsの各「チーム」(Microsoft 365グループ)に紐づく形で自動的に作成される環境であり、Teams内で作成したPower Appsアプリやチャットボット、Dataverseデータベースを格納します。Teamsの標準ライセンスで利用可能な範囲内で提供され、通常のDataverseに比べて利用できる機能が限定されている一方、追加費用なしで手軽にデータ活用アプリをチーム内に展開できるのが特徴です。

Teams環境ではセキュリティロールのカスタマイズ等はできず、Teamsのメンバーシップ(所有者、メンバー、ゲスト)に応じて自動的に役割が割り当てられます。環境自体の細かな設定も制限されていますが、チーム単位での小規模な業務アプリ共有には十分対応します。

たとえば、ある部署のTeams上で簡易な支援ツールを作成し、そのチームメンバーだけで使う場合などに適しているでしょう。注意点として、Teams環境で作成したアプリ等は当該Teamsの範囲外では基本利用できず、より広範囲での展開や高度なカスタマイズが必要な場合は通常のDataverse環境への移行を検討する必要があります。

Dataverse for Teams環境のポイント

•Teamsのチーム毎に自動作成される環境。Teams標準ライセンスで利用可(追加コスト不要)

•簡易なDataverse機能とPower Apps/Automateで、チーム内の業務アプリを迅速に構築・共有可能

•機能や管理項目は限定的(セキュリティロールの細かな設定不可等)。チーム内利用に特化し、組織全体展開には非適

試用環境(Trial)

試用環境は、短期間の評価や学習目的で利用できる一時的な環境です。通常は30日間の有効期限があり、期間終了後は自動的に環境が削除されます。

Power Platformの機能検証やトレーニング、アイデアの試作などに利用され、組織全体に影響を与えず気軽に環境を試せるメリットがあります。試用環境は各ユーザーにつき1つまで作成可能で(標準試用版の場合)、管理者が必要に応じて作成を許可できます。試用環境の作成にはライセンス要件はありますが、容量要件(1GB空き)は課されないため、容量ゼロの状態でも試用環境を発行可能です。

注意点として、試用環境はあくまで一時利用を想定したものであり、本格運用には向きません。データは期限切れと共に消去されるため、重要なデータ保存には適さないほか、外部システムとの接続制限など制約もあります。

また、必要に応じて管理者が試用環境の作成を全社で無効化することも可能です(ガバナンス上、勝手な試用環境の乱立を防ぐため)。試用段階から正式導入に移行する際は、適切な本番環境を新たに用意して構築し直すか、試用環境をアップグレードする(有償プランに切り替える)必要があります。

試用環境のポイント

•利用期限は30日。機能評価や学習用に位置づけられ、本格運用データは置かない前提

•各ユーザー1つまで作成可能。容量要件なしで作成できる(ただし管理者が制限可能)

•期限切れで自動削除されるため重要データには不向き。正式運用には本番環境への移行が必要

開発者環境(Developer)

開発者環境は、Power Apps開発者プランという個人向けライセンスに付随して提供される特殊な環境です。

各ユーザーが自分専用の環境として1つ作成でき、主に学習や試作、個人開発用途に用いられます。開発者環境は所有者である本人のみの利用を想定しており、他のユーザーに共有することが制限された環境です。たとえばセキュリティグループを紐付けて他者にアクセス権を与えることはできず、あくまで個人の開発・テストのためのスペースとなります。

Power Platform管理センター上で開発者環境を作成するには、対象ユーザーが開発者プランにセルフサインアップする必要があります。サインアップすると自動的にそのユーザーのためのDeveloper環境が1つプロビジョニングされます。この環境は開発者プランを積極的に利用している限り期限なく使い続けることができます(一定期間利用がない場合は削除対象になることもあります)。

管理者はテナント全体で開発者環境の作成を許可するか制限するかを選択可能で、不要な環境の増加を抑制できます。開発者環境では本番データを扱わず、個人の習熟や試行錯誤の場として活用しましょう。

開発者環境のポイント

•Power Apps開発者プラン契約者に提供される個人専用環境。他ユーザーとの共有は基本不可

•セルフサービスで1人1環境作成可能(開発者プランにサインアップ時に自動作成)。テナント管理者が作成可否を制御できる

•開発者プラン利用中は期限なく使用可能。新機能の試用や個人のスキル習得に最適だが、組織運用データは置かないこと

既定環境(Default Environment)

既定環境は前述のとおり、各テナントに1つ自動作成される環境で、テナント内の全ユーザーが環境作成者(Environment Maker)ロールとして参加できる特殊な環境です。

名前は「<テナント名> (既定)」のように自動設定され、テナントのホーム地域(初期設定されたリージョン)に作成されます。既定環境は削除できず常に1つ存在するもので、Power Platformを使い始めた組織では当初この環境のみが存在します。

既定環境の特徴として、全ユーザーに環境作成者の権限が付与される点があります。極端に言えば誰もがこの環境内でPower AppsやPower Automateの作成・実行が可能なため、小規模用途であれば既定環境だけでも回せてしまいます。

しかし、そのように何でもかんでも既定環境で行う運用は「ヘルシーな状態ではない」とよく言われます。全員が自由に触れる環境ではガバナンスが利きにくく、後から管理が煩雑になる恐れがあるためです。

たとえるなら、既定環境は誰でも出入りできるシェアハウスのようなものです。この中に様々な部署・目的のアプリが乱立すると、他人が作ったリソースに誤って影響を与えたり、不要になったものが放置されたりといったリスクが増大するのではないでしょうか。

そのため、組織的にPower Platformを活用する場合は早めに追加の環境を用意し、既定環境は試験的・個人的な用途に留める運用が推奨されます。Microsoftも既定環境は主に個人の生産性向上を目的としたもの(Personal Productivity Environment)として位置付け、業務アプリの本格展開には別途運用環境を作ることを推奨しています。

なお既定環境にはDataverse容量として3GB(データベース)+3GB(ファイル)+1GB(ログ)があらかじめ含まれています。しかし前述のように、この容量は新規環境作成時の空き容量計算には含めない扱いとなっています。

既定環境自体は手動バックアップができない(システムが自動バックアップのみ実施)など制約もあるため、重要データは極力他の本番環境に置き、既定環境は研修目的や個人利用アプリ程度にとどめておくのがベストプラクティスでしょう。

既定環境のポイント

•テナント作成時から存在する共通環境。削除不可。全ユーザーが環境作成者ロールとして参加

•1TBまでの容量上限があるが、内包の3GBデータ容量等は新環境用には使えない(容量計算除外)

•利便性ゆえに乱用すると管理不能に陥る恐れ。既定環境での開発は最小限にし、用途別に追加環境を設けるのが望ましい

Power Platformの環境を管理する方法

ここまで様々な環境の種類についてご説明してきました。では、環境を構築した後は、どのように運用・管理していけば良いのでしょうか。

Power Platformには管理者向けに用意されたツールや機能が多数あり、これらを活用することで複数環境の一元管理やセキュリティ統制が可能になります。主な環境管理の方法とポイントをご紹介しましょう。

Power Platform管理センターの活用

Power Platform管理センターは、テナント内の全ての環境を一覧・管理できる中枢ツールです。管理者はこの管理センター上で、新しい環境の作成・削除や各環境の詳細設定を行えます。

たとえば環境ごとの利用状況モニタリング(容量使用量、接続状況、ライセンス消費状況など)や、環境のコピー・リセット操作、Dataverseの有効化/無効化なども可能です。環境名やリージョン、タイプといった基本情報もここで確認できます。複数の環境を運用している場合、検索やフィルタ機能で目的の環境を素早く見つけられるため便利でしょう。

また管理センターでは、各環境におけるユーザーのアクセス権やセキュリティ設定も管理できます。具体的には、後述する環境ロール(環境管理者・環境作成者)の割り当てや、Dataverseデータベース内のセキュリティロール設定に関する部分へもナビゲーションできます。

加えて、環境単位の分析情報や使用状況レポートを表示する機能もあり、環境ごとのアクティビティを把握可能です。これらの情報をもとに未使用リソースの洗い出しや追加容量購入の判断など、リソースの最適化に役立てることができるでしょう。

なお、2024年時点でPower Platform管理センターは新しいユーザーインターフェースへ刷新が進行中です。新管理センターではタスク指向のナビゲーションになり、より直感的に目的の操作に辿り着けるよう改善されています。定期的に管理センターのアップデート情報もチェックし、最新機能(たとえば環境ごとの容量アラート設定等)が利用可能になっていないか確認すると良いでしょう。

管理センター活用のポイント

•環境一覧の一元管理:全環境の状態を把握し、追加・削除や詳細設定を統括的に行える

•使用状況のモニタリング:環境ごとの容量消費や接続数を監視し、必要に応じて容量追加や不要リソース削除を検討

•権限管理:ユーザーへの環境ロール割り当てやアクセス権設定を集中的に実施可能(環境ごとの管理者・作成者を指定)

•最新情報の確認:管理センターのUI変更や新機能リリースに注目し、提供される分析レポート機能やガバナンス設定を活用

セキュリティロールとユーザー管理

Power Platform環境内のセキュリティ管理として重要なのが、ユーザーごとに適切なロールを割り当てることです。

環境には環境管理者(Environment Admin)と環境作成者(Environment Maker)という2つの組み込みロールが存在し、環境管理者は当該環境内であらゆる管理アクションを実行できます。たとえばユーザーを環境ロールに追加/削除したり、Dataverseデータベースをプロビジョニングする、環境内の全リソースを閲覧・管理するといった強力な権限を持ちます。

また環境管理者はその環境に適用するDLPポリシー(データ損失防止ポリシー)の設定も行えるため、環境単位でコネクタ利用制限を設けることができます。

一方、環境作成者ロールはアプリやフロー、コネクタなどのリソースを作成・実行できる権限で、通常の開発者や現場ユーザーにはこちらを付与します。環境作成者は自分の作成したアプリを他ユーザーと共有することも可能で、必要に応じて組織内の他部署へ配布できます。

環境管理者・作成者ロールの割り当てはPower Platform管理センターやMicrosoft 365管理センターを通じて行います。環境管理者ロールは慎重に付与し、基本的にはIT部門の管理担当者など信頼できる少数のみに限定するのがベストプラクティスです。

とくに既定環境については、全ユーザーが環境作成者となる代わりに環境管理者は自動では割り当てられないため、管理者不在でロックアウト状態にならないよう適切なユーザーにシステム管理者ロール(Dataverse上のロール)を与えておく必要があります。

さらにきめ細かな権限管理が要求される場合、Dataverseのセキュリティロールを活用します。Dataverseではエンティティ(テーブル)や列レベルでアクセス権を設定でき、特定のデータだけ参照可・編集不可にする、といった制御も可能です。

たとえば営業部門のアプリでは営業データテーブルを更新できるのは営業マネージャのみ、といったポリシーを実現できるでしょう。これらのセキュリティロールは環境内のユーザーに割り当てる形で適用され、機密データの保護と必要十分な権限付与を両立することが大切です。組織のセキュリティポリシーに従い、誰がどの環境で何をできるかを明確化して運用しましょう。

ユーザー権限管理のポイント

•環境ごとに環境管理者(全権)と環境作成者(作成権)ロールでユーザー権限をコントロール。管理者ロール付与は必要最低限に

•Dataverseのセキュリティロールでデータアクセス権を詳細設定。機密データへのアクセス制限や読取専用設定などを活用

•既定環境は全員が作成者ロールを持つ特殊環境。管理者ロールは自動付与されないため、管理者ユーザーの設定漏れに注意

•定期的に権限見直しを行い、異動や役割変更に応じて適宜ロールを更新する。不要な権限の放置はリスクにつながる

監査とコンプライアンス管理

組織でPower Platformを利用する際には、監査ログの活用やコンプライアンス対応も重要になります。

Power Platformでは各種アクティビティ(ユーザー操作や設定変更など)が監査ログに記録され、Microsoft 365のセキュリティ/コンプライアンスセンターから検索・分析することができます。たとえば「誰がいつどの環境にアプリを作成したか」「重要なコネクタ接続設定を変更したのは誰か」といった情報を追跡可能で、不正利用の早期発見やトラブルシュートに役立ちます。

監査機能はデフォルトで有効になっており、Power Platform管理センターまたはMicrosoft Purview(旧Office 365監査ログ)からログを取得可能です。定期的にログを確認し、異常な操作がないかチェックする仕組みを整えましょう。

コンプライアンス面では、データの保管場所やアクセス権管理、データ保持期間など組織ポリシーに従った設定が必要です。たとえば金融業や医療業など規制の厳しい業界では、データ損失防止(DLP)ポリシーを強化することが求められます。

DLPポリシーを環境またはテナントに適用することで、特定のコネクタ間でのデータ連携をブロックし機密データの流出を防ぐことができます。たとえば「社内システムとSNS系サービスのコネクタ同時使用を禁止する」ようなルール設定が可能です。環境管理者は自分の環境に対してDLPポリシーを設定できますし、テナント全体に跨るポリシーはPower Platform管理者が設定できます。組織のセキュリティポリシーに合わせて適切にDLPポリシーを構築し、データガバナンスを効かせましょう。

さらに、万一の監査要求や内部統制に備えて証跡の保全も行います。前述の監査ログを一定期間保管しておくほか、重要な設定変更時には管理ドキュメントに記録を残す運用も有効です。Microsoft 365と統合されたログ分析ツールを用いれば、Power Platform利用状況の可視化ダッシュボードを構築することもできるでしょう。これらによりコンプライアンス要件への対応を強化し、安心してプラットフォームを活用できるようになります。

監査・コンプライアンスのポイント

•監査ログでユーザーの操作履歴を追跡可能。誰がいつ何をしたか把握し、不審な活動の早期発見に役立てる

•Microsoft 365管理センター(Purview)と連携し、組織のコンプライアンス要件に応じた監視やレポートが可能。ログ分析で利用状況を可視化

•DLPポリシーを活用し、環境またはテナント単位でコネクタ使用を制御。機密データが外部サービスへ流出しないようガードレールを設定

•データ保持期間や削除ポリシーも定義し、不要データが残り続けない仕組みを。規制に応じて地理的要件(データ所在地)も環境設計段階で考慮

環境ガバナンスのポリシー設定

複数の環境を運用する場合、環境ガバナンスの仕組みを整えておくことが重要です。環境の新規作成から廃棄に至るまで、一連の管理ルール(ポリシー)を定めることで、環境利用の最適化と統制が可能になります。

たとえば、環境を作成できるユーザーや条件を制限する設定はテナントレベルで行えます。管理者以外が勝手に環境を増やせないようにすることで、不要な環境の乱立を防ぎリソースを節約できます。また「〇〇用途の環境には△△という命名プレフィックスを付ける」「試用環境から運用環境への移行手順を明文化する」といったガイドラインもポリシーの一部です。これらを運用ルールとしてドキュメント化し、関係者に共有しておきましょう。

ガバナンスポリシーには他にも、環境のライフサイクル管理(一定期間使わなかった環境の削除基準や、定期レビュー日程)、リソース配分の制限(ユーザーごとの環境数制限や、環境あたりのストレージ容量制限)等が含まれます。これらのポリシーを実施することで、使われていない環境や無駄なリソースが放置されるのを防ぎ、コスト管理にも寄与するでしょう。

とくに大企業では環境数が膨大になりがちなので、どの部門がどの環境を所有し、責任者は誰か、といった情報を台帳で管理することも有効です。

Microsoftは大規模組織向けにManaged Environments(マネージド環境)というガバナンス機能も提供開始しています。マネージド環境では環境ごとのガバナンス強化(たとえば未使用アプリ検出や共有範囲の制限等)が容易になり、ガバナンスポリシーの実践を助けてくれます。プレミアムライセンスが必要ですが、環境戦略を簡素化・合理化するさまざまな機能が利用可能です。自社の規模や運用ポリシーに応じて、こうした機能の活用も検討すると良いでしょう。

ガバナンス体制構築のポイント

•環境作成ポリシー:誰がいつ環境を作成できるかをルール化(管理者のみ作成可など)。管理センターの設定で制御可能

•命名規則・用途定義:環境名に用途がわかる接頭辞を付与する、環境ごとの役割(開発用・検証用など)を明確化して周知

•ライフサイクル管理:定期的に環境利用状況をチェックし、不要な環境は削除。試用環境やPoC環境には終了期限を設定

•Managed Environmentsの活用:大規模運用ではマネージド環境機能でガバナンス強化(共有制限や週次レポートなど自動提供)を検討

•台帳管理:環境一覧にオーナー部署・責任者・用途・作成日などを記載した台帳を維持し、全体俯瞰で管理

定期的なバックアップと復元計画

Power Platform環境を安定運用するには、定期的なバックアップと万一の際のリストア(復元)計画も欠かせません。

Power PlatformはDataverseデータベースに対して自動バックアップ機能を備えており、環境管理センターから手動でスナップショットを取得することも可能です。重要な本番環境については定期スケジュールでバックアップを取得し、データ損失に備えるようにしましょう。

取得したバックアップは、同じ環境上でポイントインタイム復元したり、別の環境にコピーしてデータ復旧に役立てることができます。復元作業により、たとえば誤って削除してしまったデータや破損したアプリをバックアップ取得時点の状態に戻せるため、事業継続性の確保に役立ちます。

バックアップ戦略を立てる際は、業務上許容できるデータ損失期間(RPO: Recovery Point Objective)や復旧にかかる時間(RTO: Recovery Time Objective)を考慮しましょう。本番環境では前日のデータまで復元できれば十分なのか、あるいは数時間ごとのバックアップが必要なのか、といった要件に応じて頻度を決めます。

またバックアップの保管期間も設定し、古く不要になったバックアップは自動削除することでストレージ節約します。Power Platformの自動バックアップは一定サイクルで上書きされるため、長期保存が必要な場合は別途エクスポート(たとえばExcelやSQLへの定期データ出力)も検討しましょう。

さらに、復元手順のドキュメント化と定期リハーサルも重要です。いざというとき手順が不明だったり復元に失敗したりしないよう、事前にテスト環境でバックアップ&リストアの手順を検証しておくと安心でしょう。

バックアップ運用のポイント

•計画的バックアップ:本番環境は定期的にバックアップを取得(例: 毎日深夜)。重要度に応じ頻度を設定し、最新スナップショットを常に確保

•ポイントインタイム復元:問題発生時にはバックアップからの環境復元で迅速にサービス再開。誤更新やデータ破壊にも備える

•復旧テスト:定期的に復元手順を検証。バックアップが実際に有効か、復元時間はどの程度かを把握し、必要なら手順改善

•保管ポリシー:バックアップの世代管理と保管期間を設定。不要な古いスナップショットは自動整理し容量圧迫を防ぐ。必要に応じ外部へのデータエクスポートも組み合わせ

Power Platform環境ガバナンスを整えるポイント

複数環境を適切に運用するためには、組織全体でのガバナンス体制をしっかり整えることが重要です。以下に、Power Platform環境のガバナンスを強化・最適化するためのポイントをまとめます。これらはとくに大企業で多数のユーザーが関与する場合に、プラットフォーム利用を秩序立てる上で役立つでしょう。

権限管理の徹底

前述のようにユーザーごとに必要最小限の権限だけを付与し、過剰な管理者権限を与えないようにします。環境管理者は厳選し、環境作成者も業務上必要な人に限定します。とくに既定環境では誰もが作成可能なため、追加の本番環境ではアクセスを絞り込むことでセキュリティを強化します。定期的にロール割り当てを見直し、不適切な権限が残っていないかチェックしましょう。

変更管理プロセスの確立

環境内でアプリの更新やフローの改修、環境設定の変更を行う際には、必ず承認フローを通すなどの変更管理プロセスを導入します。具体的には、変更内容の事前レビュー→ステークホルダー承認→テスト環境での検証→本番反映といった手順を標準化します。

これにより、環境変更が原因のシステム障害を未然に防げるでしょう。変更管理のルールはガイドラインに明文化し、開発者・ユーザー全員に周知します。

データ管理とポリシー遵守

Power Platform上で扱われるデータの整合性・品質を維持するため、データガバナンスも重視します。Dataverse内の必須項目設定や参照整合性の確保、データ入力ルールの策定など、アプリ側とデータ側の両面から品質確保に努めます。またデータの保持期間やアーカイブ/削除ルールも定め、個人情報等は一定期間後にマスキング・削除するなどコンプライアンス要件に沿った運用を徹底します。

環境モニタリングと早期対応

全環境の稼働状況を俯瞰するモニタリング体制を構築し、問題が発生した際には迅速に検知・対応できるようにします。具体的には、エラー発生時のアラート設定やPower Platform用の管理ダッシュボード(Microsoft提供のCoEスターターキットなど)を導入し、異常や利用状況を可視化します。たとえば急激に増えたアプリ数や容量逼迫などの兆候を掴んだら、事前に対応策を検討できるでしょう。

利用者教育とガイドライン整備

ガバナンスを機能させるには、実際に環境を使う現場のユーザーにも理解・協力してもらう必要があります。そこで、環境利用時のガイドラインやベストプラクティス集を作成し、「このような場合は新規環境ではなく既存環境を使う」「機密データはこのコネクタでは扱わない」といったルールを示します。利用者への教育(研修や勉強会)も定期的に行い、プラットフォーム活用のメリットと遵守すべきルールを浸透させます。全員が同じ認識を持つことで、統制の取れた環境運用が可能になるでしょう。

これらのポイントを踏まえガバナンスを強化することで、プラットフォームの濫用やセキュリティリスクを抑えつつ、各部門が安心してPower Platformを活用できる基盤が整います。ガバナンスと利便性のバランスを意識し、ルールは過度に厳しすぎず現場が遵守しやすい内容にすることも大切です。組織内で継続的にレビュー・改善しながら最適な形を追求していきましょう。

現場が使いやすいPower Platform環境にするためには

せっかく構築したPower Platform環境も、現場ユーザーにとって使いにくいものであれば十分に活用されません。現場が使いやすい環境にするためには、現場ニーズの的確な把握と、それに基づく環境整備・サポートが重要です。現場目線で環境を有効活用してもらうためのポイントをご説明しましょう。

現場ニーズの深掘り

まずは現場の業務フローや課題を正しく把握することが出発点です。どんな優れたプラットフォームでも、現場の実情とかけ離れた仕組みでは定着しません。

環境を整備するにあたっては、初期段階で各部署・チームの関係者と対話し、具体的な問題点や期待する成果を洗い出しましょう。たとえば「紙で回している承認フローを自動化したい」「Excel集計の手間を省きたい」といった声がないかヒアリングします。ワークショップ形式で現場の声を集め、Power Platformで解決できそうなユースケースをピックアップするのも有効でしょう。

こうした準備を経て、「本当に現場が必要とする機能」を絞り込むことで、的外れな開発を防げます。現場で頻繁に使われているプロセスや手作業のどこにボトルネックがあるかを見極め、それを解消する形でPower Platformを適用するのです。

たとえば日報作成に毎日1時間かかっているなら、その自動化こそ優先開発対象となるでしょう。このように現場ニーズに即したツール選定・機能設計を行えば、導入後にユーザーが「自分たちの声が反映されている」と実感でき、受け入れもスムーズになるのではないでしょうか。現場を無視せず、ユーザー中心設計のアプローチで環境を作り上げることが成功の鍵です。

ユーザーエクスペリエンスの重視

Power Platformで構築したアプリやシステムは、最終的には現場ユーザーが日々操作するものです。したがって、直感的で使いやすいUI/UXに仕上げることが普及のポイントになります。

具体的には、フォームのレイアウトやボタン配置、色使いなどデザイン面にも配慮し、誰でも迷わず操作できる画面を目指します。入力項目は本当に必要なものだけに絞り、頻繁に使う機能へのアクセスを簡単にするなど、業務フローに沿ったUI設計を行いましょう。現場の利用シナリオをよく考え、「ユーザーがやりたいことをすぐ実行できるか?」という観点でデザインをチェックします。

また、モバイル対応も重要です。昨今は現場でスマートフォンやタブレットからアプリを利用するケースも多いため、作成するPower Appsはレスポンシブデザインで画面サイズに追従させたり、タップ操作しやすいUIにしたりといった工夫が必要です。

たとえば現場作業員が外出先から使う想定なら、ボタンは大きめに、入力も選択式中心で済むようにするなどの配慮が考えられます。見た目の美しさ以上に、「業務にフィットした操作性」を追求しましょう。UX改善のためにはユーザーテストを実施し、実際に触ってもらった上でフィードバックをもらうことも有効です。UI/UXを磨き込むことで、現場から「使いやすい」「便利だ」と評価され、自然と定着率も向上していくでしょう。

トレーニングとサポート体制

ユーザー教育とサポート体制の充実もまた、現場定着には欠かせません。Power Platformはローコードとはいえ初めて触るユーザーも多いため、利用者のスキルレベルに応じて丁寧なトレーニングを提供しましょう。

とくに現場で頻繁に使うアプリや機能については、操作マニュアルやチュートリアル動画を用意すると効果的です。座学研修やハンズオン形式のトレーニングセッションを開催し、実際に操作しながら学べる機会を作るのも良いでしょう。単に機能説明をするだけでなく、「この業務フローをPower Automateで自動化するとこれだけ時間削減になります」といった具体的メリットを示し、モチベーションを高める工夫も必要です。

導入初期やアップデート時には、問い合わせ対応の体制も整えておきます。ユーザーからの質問・困りごとに素早く答えられるよう、社内ヘルプデスクを設置したり、FAQをまとめたりします。たとえば、「アプリが動かなくなった」「権限エラーが出る」といった問い合わせに対し、担当者が即応できればユーザーの不安も解消されるでしょう。

可能であれば、現場ごとに「スーパーユーザー(パワーユーザー)」を育成し、簡単なトラブルシュートは現場内で完結できるようにするのも有効です。さらに、導入後しばらくは定期フォローアップとしてユーザーミーティングや相談会を実施し、困り事を吸い上げて改善につなげると良いでしょう。充実したサポートと伴走により、現場ユーザーは安心して新しい環境を使い始めることができます。

なお、現場で使う上での社内ルールやガイドラインを用意しておくと、ユーザーも迷わずに済みます。「○○の業務はこのアプリで行うこと」「データ更新は毎日◯時までに完了させること」など、運用ルールを明文化します。現場の状況は日々変化するため、これらルールも柔軟にアップデートできるようにしておきましょう。現場との双方向のコミュニケーションを大切にし、フィードバックを反映しながら使いやすい環境を追求していくことが肝要です。

現場活用を促進するポイント

•要件ヒアリング:現場の課題を丁寧に聞き取り、本当に役立つ機能を見極めて提供。ユーザー参加型でニーズを反映

•UI/UX改善:誰でも直感的に使える画面設計。入力項目の簡素化やモバイル対応で日常業務に溶け込む使いやすさを実現

•教育支援:研修やマニュアルでユーザーの習熟を支援。具体的メリットを示し積極的な利用を促す

•サポート窓口:導入初期は問い合わせ対応を手厚く。困った時にすぐ相談できる体制がユーザーの安心感につながる

•継続的フォロー:定期的にユーザーから意見を収集し、改善に反映。現場主導の改善提案も歓迎し、一緒に環境を育てていく姿勢を共有する

フィードバックの収集と継続的な改善

Power Platformの導入は「環境を作って終わり」ではありません。現場で実際に使い始めてから出てくるフィードバックを継続的に収集し、改善を重ねていくことが成功の秘訣です。

運用が進むにつれて見えてくる課題や新たなニーズに素早く対応することで、ユーザーの満足度向上と更なる活用促進が期待できるでしょう。

定期的に現場ユーザーからの声を集める場を設けましょう。アンケート調査や意見募集フォームを使っても良いですし、定例会議で各部署の代表者からフィードバックをもらう形でも構いません。「アプリのここを改善してほしい」「新しくこんな自動化ができないか」といった要望や、「使ってみてここが便利だった」「この機能は不要だった」といった率直な感想まで、幅広く意見を吸い上げます。

集まったフィードバックは関係者で検討し、優先度をつけて改善計画に反映します。改善点が判明したら速やかに修正・アップデートを行い、現場に展開します。小さなUI改善やバグ修正であっても、迅速な対応はユーザーの信頼獲得につながるでしょう。

また、Power Platform自体のアップデート情報も定期的にチェックし、新機能の活用や機能改善を取り入れていきましょう。Microsoftから随時リリースされる新機能(たとえば新しいコネクタやAI機能など)を現場で役立てられそうなら紹介し、環境に適用します。アップデートによる変更点はユーザーに適宜周知し、新機能トレーニングなども提供すると良いでしょう。常にプラットフォームの最新動向を把握し、現場目線で「これは便利になりそうだ」と思うものは積極的に採用する姿勢が大切です。

このような継続的改善のサイクルを回すことで、Power Platform環境は現場にフィットした形へと進化し続けます。ユーザーも「自分たちの声で良くなっている」と実感でき、さらなるアイデア提供や利用拡大につながるでしょう。結果として業務効率化や生産性向上という導入目的の達成度も高まり、長期的な定着が見込めます。導入時だけでなく運用中も伴走しながら改善を重ね、Power Platformを現場に最適化していきましょう。

継続的改善のポイント

•定期的にユーザーフィードバックを収集(アンケート、ヒアリングなど)。良い点・悪い点・要望をオープンに聞く

•フィードバックを分析し、改善策を計画。小さなUI修正から機能追加まで、優先度高いものから迅速に対応

•アップデート情報の共有:Power Platformの新機能や改善点をユーザーに紹介。有用なものは環境に取り入れ、常に最新・最適な状態を維持

•改善後はユーザーへ展開し、効果を確認。さらに新たな声を聞いて次の改善へ—というPDCAサイクルを回し続ける

•利用者の満足度向上がさらなる活用を生み、業務効率化効果も倍増する

最適なPower Platform環境を整えるために必要な「伴走」の力

Power Platform環境の構築・運用を成功させ、組織に根付かせるには、社内の努力だけでなく場合によっては外部の専門家による伴走支援を得ることも効果的です。

伴走(ばんそう)とは、企業や担当者が目標を達成したり課題を解決したりする過程で、外部のパートナーが寄り添いながら継続的に支援するスタイルを指します。単発のコンサルティングや一時的なサポートと異なり、伴走者はクライアントの現状・目標・価値観を深く理解し、計画策定から実行・改善まで長期にわたって関与します。Power Platformのような新しい技術領域を組織に定着させるには、この伴走者の存在が大きな力を発揮するのではないでしょうか。

伴走支援を担う外部パートナーは、技術的知見と業務理解を兼ね備えていることが理想です。Power Platformそのもののベストプラクティスに精通しているのはもちろん、業種特有の業務プロセスにも理解がある専門家であれば、組織の実情に即したアドバイスが可能でしょう。

導入プロジェクトの初期から参画してもらい、要件定義や環境設計の段階で適切な指針を示してもらうことで、無駄のない構築ができます。また運用フェーズにおいても、たとえばMicrosoftのアップデートによるUI変更や新機能追加に現場が戸惑った際に、伴走者が間に入ってスムーズな移行を手助けしてくれるでしょう。

外部の視点を持つ伴走者は、社内だけでは気付きにくい改善点の指摘や、新たな活用アイデアの提案も行ってくれます。IT部門・現場・経営陣の橋渡し役としても機能し、コミュニケーション円滑化にも寄与します。

たとえば弊社ソフィアでは、管理部門と現場の双方に寄り添いながらPower Platform導入を支援するサービスを提供しています。単なる技術支援に留まらず、現場のニーズを深掘りしてその背景にある課題を抽出し、最適な解決策を提案することを重視しています。このように、伴走者はクライアントと二人三脚で走る存在です。

Power Platformの活用が組織文化として根付くまで継続的にフォローし、必要に応じて軌道修正しながら最終的なゴール(業務効率化やDXの実現)へと導きます。技術と業務の両面から支えてくれるパートナーを得ることで、長期的視点に立った環境整備と運用改善が可能となり、結果としてプラットフォームから最大の価値を引き出すことができるでしょう。

伴走支援のメリット

•専門知識の注入:Power Platformのエキスパートが参画することで、設計・開発・運用の各段階でベストプラクティスを適用可能。社内にノウハウがない部分も補完

•現場に即した提案:現場業務を理解した伴走者がいると、組織固有の課題に沿った解決策が得られる。汎用的な助言ではなくオーダーメイドの支援が受けられる

•継続的な改善促進:導入後もアップデート情報の提供や定期レビューを通じ、伴走者が継続的に改善提案。最新機能の活用や運用課題の早期対処ができる

•コミュニケーション円滑化:外部パートナーがハブとなり、経営・IT部門・現場の意見を調整。プロジェクト推進力が高まる

•安心感と確実性:初めての取り組みでも伴走者がいれば安心して進められる。困難に直面しても共に解決していける体制があることでプロジェクトの成功確度が上がる

まとめ

Power Platformを組織で効果的に活用するには、複数の環境を適切に構築・管理することが不可欠です。

つまり、開発用・テスト用・運用用など用途に応じた環境を使い分けることで、作業の分離やセキュリティレベルの向上が図れるということです。また、環境の種類やそれぞれの特性を理解し、ルールに沿って管理することで、安定した運用基盤を築くことができるでしょう。

環境管理にはガバナンスの視点も重要で、環境ごとの権限設定やDLPポリシー適用、監査ログの活用などを通じてプラットフォーム全体の統制を効かせることが求められます。組織のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するためにも、これら環境管理の知識とベストプラクティスを深く理解し、現場にあった形で適用することが重要でしょう。

Power Platformの環境を正しく構築し適切に管理することで、効率的なアプリやプロセスの開発・共有が可能となります。環境戦略の計画、ガバナンス体制の確立、そして現場目線での使いやすさの追求まで、一連の取り組みを粘り強く続けることで、組織全体の生産性向上や業務のデジタル化推進に大きく寄与するでしょう。

今後も継続的な学習と改善を行いながら、Power Platform環境を最大限に活用していくことで、組織の成長と成功に貢献していきましょう。