デジタルコミュニケーション課題を解決!社内連携・情報共有の改善策を徹底解説

最終更新日:2025.10.02

目次

リモートワークや社内チャットツールの普及により、企業のコミュニケーション手段は対面からデジタル中心へと大きく変化しました。特に大企業では社内コミュニケーションの在り方が様変わりし、便利になる一方で新たな課題が生まれています。

あなたの職場では、非対面ゆえに情報共有が滞ったり、部門間の連携が弱まったりしてお困りではないでしょうか。実際、弊社ソフィアの調査では約79%の企業社員が自社の社内コミュニケーションに何らかの不満や課題を感じていることが明らかになっています。

本記事では「予算をかけずに在宅勤務をスマートに⁉ いまこそ挑戦したい業務改善のためのツール連携」に引き続き、Microsoft365を活用した業務改善の仕組みをご紹介します。

デジタルコミュニケーションの課題

テレワークやビジネスチャットの浸透によって、社内のやりとりは便利になった反面、従来は見えなかった問題が表面化しています。代表的な課題として、以下のようなものが挙げられるのではないでしょうか。

必要な情報が共有されない・伝わらない

メールやチャットで情報が氾濫し、情報共有が漏れたり遅れたりするケースがあります。弊社ソフィアの調査でも「業務に関連する情報が共有されない」(46%)、「共有が遅い」(39%)、「欲しい情報がどこにあるかわからない」(33%)が上位の問題として指摘されています。

言い換えれば、情報の非対称性や不透明さが業務効率を下げ、現場にフラストレーションを生んでいるということでしょう。

テキスト中心によるミスコミュニケーション

チャットやメール主体の非対面コミュニケーションでは、表情や声のトーンといった非言語情報が伝わらず、誤解が生じやすくなります。

例えば「了解しました」の一言も、書き手の意図と読み手の受け取り方にズレが生じ、冷たく感じられることがあります。実際、オンラインでは「テキストの意思疎通がうまくいかない」ために誤解や伝達ミスが発生するリスクが指摘されています。こうした行き違いが積み重なると、チーム内の信頼低下につながりかねません。

人間関係の希薄化・孤独感の増加

雑談やちょっとした声かけが減り、社員同士のつながりが弱まりがちです。オンライン会議は用件中心になりやすく、会議後の立ち話のようなインフォーマルな交流が生まれにくい傾向があります。

その結果、「気軽に相談・質問しづらい」「チームの一体感が薄れた」といった声も聞かれます。また、自宅で一人作業が続くことで孤独感やモチベーション低下を感じる社員も出てきます。エンゲージメント低下は離職リスクにもつながるため、見逃せない課題と言えるでしょう。

これらの課題は、ただ「デジタルツールを使っているから起きる」というより、使い方やコミュニケーションの設計次第で避けられる部分もあります。

では、なぜ大企業では特にこうした問題が深刻化するのでしょうか。次章で詳しく見ていきましょう。

なぜ大企業ではデジタルコミュニケーションの課題が深刻なのか?

大企業では組織の階層や部門数が多く、デジタル化によるコミュニケーション課題が一層複雑になります。広報部門や経営企画部門のように社内情報発信を担うマネジメント層が特に頭を悩ませているポイントを見てみましょう。

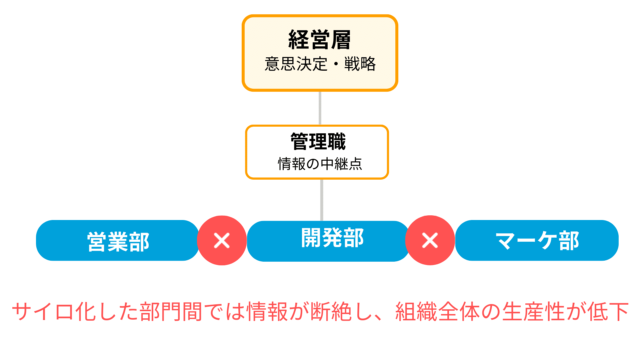

縦割り・部門間コミュニケーションの断絶

弊社ソフィアの調査では、社内コミュニケーションに問題を感じる相手として「部門間」(58%)が最も多く、次いで「部門内の上司と部下」(51%)、「経営陣と社員」(42%)と報告されています。

つまり横の連携不足と縦の意思疎通不足が双方で起きているということです。大企業ほど部署ごとの情報共有の壁(いわゆるサイロ化)が厚くなり、デジタルツールを導入しても「部署が違うと大事な情報が回ってこない」という声が上がりがちです。

管理職にとって、組織横断の情報共有基盤づくりは喫緊の課題と言えるでしょう。

経営戦略・ビジョンが現場に伝わらない

企業理念や経営目標を社員に浸透させることもマネジメントの重要な役割ですが、デジタル時代においてこの「トップメッセージの伝達」にも課題があります。

弊社ソフィアの調査によると、自社の経営目標や戦略を「十分把握している」従業員はたった8%という衝撃的な結果が出ました。さらに「自社の経営目標や戦略に十分共感できている」社員もわずか9.9%に留まります。

半数以上の社員は経営目標に共感を示していない現状が浮き彫りになっており、経営陣がいくらメッセージを発信しても、現場で腹落ちしていない可能性があります。

この要因として「現場の実情と乖離している」(33.0%)、「成果指標が不明確」(33.0%)、「背景や意図の説明不足」(25.3%)などが挙げられています。つまり内容面の課題もありますが、それ以前にコミュニケーション不足によって現場とのギャップが埋められていないことが大きいのです。

経営企画や広報の責任者にとって、戦略を浸透させ社員の共感を得るためには、双方向のコミュニケーション機会を増やすなど新たな工夫が必要でしょう。

デジタルツール導入後の運用定着に苦戦

チャットやWeb会議システムなど社内コミュニケーションツールを導入する企業は年々増えています。しかし、「導入したものの十分活用できていない」「使いこなせていない層がいる」といった悩みも少なくありません。

活用を妨げる要因としては、操作教育の不足や旧来のメール文化、新しいツールへの心理的抵抗などが代表的です。特に大企業では年代やITリテラシーの幅が広いため、全社員への教育やガイドライン整備を怠ると「宝の持ち腐れ」になりかねません。

さらに「経営層や上司が率先して使っていない」といった声もあり、トップダウンでの推進力が弱いと現場に根付かないという課題も浮き彫りになっています。

コミュニケーション施策の効果が見えにくい

社内報の発行やイントラネットでの情報発信、従業員向けイベントなど、広報・経企部門は様々なインターナルコミュニケーション施策を講じています。しかし、その成果を定量的に把握できていないこともマネジメント層の悩みです。

効果測定ができなければ施策の改善もしづらく、経営陣への説明材料にも困ります。「せっかく社内報を刷新したのに、どれだけ読まれて行動変容に繋がったか分からない」といったジレンマに陥るわけです。

以上のように、デジタルコミュニケーションの課題は単なる現場の不便さに留まらず、組織マネジメント上のリスクになり得ます。

では、こうした課題に対しどのような対策を講じればよいのでしょうか。次の章で、効果的な改善アプローチを具体的に見ていきましょう。

デジタルコミュニケーションの課題を解決するには?効果的な改善策と戦略

デジタル時代の社内コミュニケーション課題を乗り越えるには、人(カルチャー)とツール(テクノロジー)の両面からアプローチすることが重要です。以下、組織全体で取り組むべき主な改善策を解説していきます。

社内の情報共有を円滑にするには?

オープンな情報発信の仕組みを整えることが第一歩です。具体的には、以下のような施策が有効でしょう。

情報プラットフォームの一元化

社内ポータルや社内SNSなど、社員が誰でもアクセスできる場所に情報を集約しましょう。従来メールで個別配信していた連絡事項も、公開型の社内SNSに投稿すれば「必要な情報が伝わっていなかった」という事態を減らせます。

例えば、ある企業ではこれまで部署ごとに送っていた通達をTeamsの全社共有チャンネルに切り替えたところ、「他部署の取り組みが見えるようになった」と好評でした。公開型コミュニケーションへのシフトは情報のサイロ化解消に有効です。

「見える化」と検索性の向上

社内Wikiやナレッジデータベースを整備し、過去の議事録やナレッジを誰もが検索・閲覧できるようにします。「欲しい情報がどこにあるかわからない」状況を防ぐには、コンテンツにタグ付けをしたり定期的に情報を整理・更新する運用ルールも決めると良いでしょう。

定期的な情報発信とリマインド

経営陣のメッセージや重要施策は、社内報や全社メールで定期的に発信するとともに、読む時間が取れない社員向けに要点をまとめたサマリー配信や動画メッセージ配信も検討しましょう。

さらに、「読まれていないかも?」と不安な場合は後日チャットで「先日の社内報をご覧いただけましたか?質問募集中です」などリマインドするのも効果的です。複数チャネルから重層的に情報発信することで、見逃しを減らせます。

デジタルツールを定着させ有効活用するには?

ツール導入はゴールではなくスタートです。ツール活用を社内に根付かせるための工夫をしましょう。

操作研修・オンラインラーニングの実施

ツール導入時に一度研修して終わりではなく、定期的に使い方講座やTips共有の場を設けます。弊社ソフィアの調査でも「ツール機能や使い方の教育不足」が活用の大きな妨げとされています。

社内ヘルプデスクやeラーニング教材を用意し、「困ったときにすぐ調べられる」環境を作りましょう。

活用メリットの発信

新しいツール導入に抵抗感を持つ社員も、使う意義が腹落ちすれば前向きになります。「このチャットを使えばメールより返信が早くもらえます」「情報が蓄積されて検索できるので効率アップします」など、具体的なメリットを社内報や朝会で発信しましょう。

調査結果でも「ツール利用のメリットを明確に周知する」施策が多くの企業で実施されています。メリットを共有し、成功事例を紹介することで社内の抵抗を減らせます。

上層部が率先垂範

経営層や部門長自らが新ツールを積極的に使って情報発信・対話を行うことも大切です。トップが使わないものは現場も使わない傾向があります。

例えば社長が社内SNSで気軽に投稿を始めたところ、一気に社員の利用が広まったというケースもあります。「まずは使ってみる」というトップダウンの推奨がツール定着には欠かせません。

業務フロー自体の見直し

単にツールを導入するだけでなく、業務プロセスをツール前提に変えることも検討しましょう。例えば、会議招集をメールからTeamsの予定表に統一する、案件管理をスプレッドシートからプロジェクト管理ツールに移行する、などです。

従来のやり方に新ツールを無理やり当てはめるのではなく、ツールに合った効率的な業務フローに再設計すると活用がスムーズになります。

経営メッセージの浸透や社員のエンゲージメント向上には何が効果的?

まずは双方向コミュニケーションの機会を増やすことです。一方通行のメールやお知らせだけでは人は動きません。

経営陣と現場の対話機会を創出

タウンホールミーティングや社長懇談会、月1回の経営陣とのオンライン座談会など、直接意見交換できる場を設けましょう。調査でも、多くの企業が1on1面談や全社研修など「対話」や「教育」を通じてコミュニケーション促進を図っています。

トップが社員の声に耳を傾けフィードバックする場があることで、社員側も会社の方向性に意見を言いやすくなり、理解・共感も深まります。

社内イベント・交流施策

部署を越えた交流や雑談の機会を意図的に作ることも重要です。たとえば、オンラインランチ会、全社シャッフル懇親会、部門を横断したプロジェクト発表会など、カジュアルなコミュニケーションを生む企画が効果を上げています。

ソフィアの調査でも、「カフェタイム」「役員と月一飲み会」「感謝を伝えるフェス」などユニークな試みが多く紹介されており、こうした施策で心理的な壁を取り払いリラックスした対話を促す企業も増えています。社員同士や経営陣との人間的なつながりを感じられる場を持つことで、組織全体の一体感・エンゲージメントが向上します。

フィードバック文化の定着

オンラインであってもフィードバックをこまめに行うことが大切です。弊社ソフィアの調査では「フィードバックが十分にもらえない」(33%)という問題も挙がっていました。

上司は意識的に部下の成果にコメントしたり、チャット上で「いいね!」やスタンプを活用して承認の意を示すなど、デジタル上での声かけを習慣にしましょう。双方向のやりとりが活性化すれば、遠隔でもチームの信頼関係を維持できます。

従業員参加型の情報発信

トップダウンだけでなく、ボトムアップの発信機会も与えます。社内報に現場社員の声を載せる、社内SNSで誰でも社内ブログを書けるようにする、アンケートで意見募集する等です。

社員が「自分たちで創るコミュニケーション」の場があると主体性が引き出され、会社の情報発信にも興味を持ってもらいやすくなります。

以上、組織全体としての改善策を述べました。では、こうした取り組みを踏まえつつ現場ですぐ実践できる具体策はどのようなものがあるでしょうか。次章では、ソフィア社内の事例を2つご紹介します。専門知識なしで試せる施策ですのでぜひ参考にしてください。

今すぐ現場で実践できる!デジタルコミュニケーション改善の具体策

ここからは、当社ソフィアが実際に社内で導入して効果を上げたデジタルコミュニケーション課題の解決策を2つご紹介します。いずれもMicrosoft 365の標準機能を活用し、現場レベルの「ちょっとした工夫」で大きな改善を実現した事例です。

専門的なプログラミング知識がなくても実践できますので、自社で試すヒントにしていただければと思います。

ケース1:Excel×Teamsでタスク残件の自動通知

課題

テレワーク下でプロジェクト進行管理をする際、「Excelの進捗管理表(WBS)を開かないと更新状況がわからず、チェックを忘れてタスク漏れが発生する」という問題がありました。特に非対面では声かけで進捗確認する機会も減るため、担当者任せにしていると締切超過に気づかない恐れがあります。

解決策

Excelで管理しているWBS(Work Breakdown Structure)の残タスク情報をTeams上に自動通知する仕組みを構築しました。具体的な方法は次の通りです。

- ExcelでWBS作成&期限列を設定:プロジェクトのタスク一覧表(WBS)をExcelで作成し、それぞれのタスクに期限日を設けます。今日時点で期限が近いタスクを抽出表示する列をTODAY()関数で追加しておきます(本日から◯日以内が対象等)。

- Power Automateで定期トリガー:Microsoft Power Automate(旧Flow)を使い、毎週決まった曜日・時間(当社では月曜8時と水曜12時)にExcelシートを自動更新するフローを作成します。更新時に先ほどの期限列を参照し、抽出された残タスク情報(タスク名・期限など)を取得します。

- Teamsに自動投稿:取得したタスク残件リストを、Microsoft Teamsの特定のチャネルに自動投稿するようにPower Automateで設定します。Teams上に「○○プロジェクト残タスク通知」という投稿が定期的に上がるイメージです。併せてTeamsのタブにそのExcelシート自体も埋め込み、通知から直接WBS全体を閲覧できるようにしました。

- 通知内容の確認と対応:メンバーはTeamsに届いた残タスク通知を見て、自分の担当タスクで未完了のものや期限の迫っているものを即座に把握できます。そのままTeams上でExcelを開き詳細を確認したり、チャットでフォローアップしあったりする運用にしました。

効果

これにより、いちいちExcelファイルを開かなくても決まった時間に送られてくるTeams通知を見るだけでプロジェクトの進捗確認ができるようになりました。

例えば「金曜夕方に進捗チェックし忘れて週明けバタバタ」という事態が減り、タスクの抜け漏れ防止に大きく寄与しています。また、社外パートナーと共同プロジェクトを進めている場合でも、この方法ならフォーマットを揃えてTeamsに外部招待すれば双方が同じ通知を共有できます。

手作業で連絡する手間をかけずに情報共有できるため、社内外のプロジェクト協業も円滑になりました。わずかな部分の自動化ですが、積み重なると業務上大きなインパクトがあります。

ケース2:Yammer×Teams連携で重要連絡の見逃しゼロ

課題

社内コラボレーションツールとして当社ではYammer(社内SNS)を利用しています。オープンで動的なコミュニケーション促進が目的で、部署横断の情報共有などに活用していますが、一部の重要連絡(経営からのメッセージなど)もYammer上のコミュニティで行っていました。

しかし、社内コミュニケーションの主軸がTeamsに移行しつつある中、「メールでYammerの通知が来てもつい見逃してしまう」社員が出てきたのです。重要連絡なのに気づかれないのは大きな問題でした。

解決策

TeamsでYammer投稿の通知をメンション付きで受け取れる仕組みを構築しました。ポイントは、社員が日常的によく見るTeamsに通知を集約し、「あなた宛て」のメンション付きで気づきを促すことです。方法は以下になります。

- Power AutomateでYammer投稿を検知:Yammerの特定コミュニティ(重要連絡用)に新規投稿があったら動作するフローをPower Automateで作成。新投稿の内容(本文や添付情報)を取得し、同時に投稿文中に含まれる「@〇〇」「CC:〇〇」の記載を解析します。これは誰宛ての通知か判断するためです。

- メンション対象ユーザーの抽出:取得した「@」「cc」に続くユーザー名から、該当する社内ユーザーのTeamsアカウントを特定します。例えばYammer上で「@経営企画部」など部署宛てメンションがあれば、経営企画部メンバー全員を対象にする、といったルールを設けました。

- Teamsチャネルへ自動投稿(メンション付き):Power AutomateからTeamsの指定チャネルに先ほど抽出したユーザー宛てのメンションを付けて投稿を行います。投稿内容にはYammerのメッセージ本文の全文と、Yammer上の当該投稿へのリンクも含めました。こうすることで、Teams上の通知から1クリックでYammer詳細ページに飛べるようにしています。

- 社員はTeams通知を確認:対象ユーザーにはTeamsでメンション通知が来るため、「自分宛ての新着」があることに気づきます。通知を開けばYammer投稿内容が表示され、重要連絡を見逃さず確認できます。

効果

この仕組みにより、Yammerで発信された社内重要情報を漏れなくキャッチできるようになりました。Teamsへのメンション通知という形にすることで、社員は「自分宛ての連絡」と認識しスルーしにくくなったのです。

「メールで通知されているのに見落とすの?」と不思議に感じられる方もいるかもしれませんが、社内外で使用するコミュニケーションツールが増えてきていること、そして、メインで使うツールが変わってきていることにより、見逃す人は必ず出てきます。

「見逃す」ということを社員個人の意識や性格・能力と結びつけるのではなく、「見逃さない」状況をいかにつくるかということが重要です。誰かが少し手を動かせば、ちょっとしたミスや、それによって生じる社内の関係性の悪化を防げるのであれば、これもまたITの1つの「価値」ではないでしょうか。

結果として「大事な連絡が届いていない」という事態が解消され、社内の情報伝達精度が向上しました。社員からも「通知を見逃す不安が減った」「自分宛てだと重要度が分かり助かる」と好評です。

以上のように、手元のツールを少し組み合わせるだけでもデジタルコミュニケーション上の課題を現場レベルで解決できます。特にMicrosoft 365をご導入済みであれば追加コストをかけずに実現可能ですので、ぜひご自身の職場でも挑戦してみてください。

「ちょっとした工夫」が積み重なれば、社内コミュニケーションの質は着実に向上していきます。

コミュニケーション改善施策の効果の測定方法

デジタルコミュニケーションを改善する施策を講じたら、その効果検証と継続的な改善(PDCA)も忘れずに行いましょう。前述の通り、多くの企業では社内コミュニケーション施策の効果測定が十分にできていません。

そこで、効果を測るためのポイントと手法をご紹介します。

KPI(重要指標)の設定

まず、何をもって「コミュニケーションが改善した」と言えるか指標を定めます。例えば「社内報の記事閲覧数」「チャットの月間投稿数」「部署間共有ファイル数」「従業員エンゲージメントスコア」などです。

数値で追えるKPIを設定し、施策導入前後でどう変化したか比較できるようにします。

従業員アンケート・ヒアリング

定量データだけでなく、社員の声を直接集めることも重要です。年次で「社内コミュニケーション満足度調査」を行い、「情報共有は十分か」「経営方針を理解・共感できているか」などを質問します。

また、一部部署やプロジェクトでグループインタビューを実施し、具体的な課題や施策への反応を聞くのも有効です。アンケート結果は点数化して推移を追い、自由記述からは改善のヒントを探ります。

デジタルツールのログ分析

使っている社内ツールのログや分析機能を活用しましょう。たとえば、Teamsならユーザーごとの利用状況レポート、社内SNSなら投稿・リアクション数の推移などが取得できる場合があります。

これらを定期チェックしてコミュニケーション活性度をモニタリングします。導入当初は伸びても、その後停滞していれば追加施策が必要です。

効果測定結果のフィードバック

測定した結果は経営層だけでなく社員にも共有しましょう。「昨年度に比べ社内報閲覧数が2倍になりました!」などポジティブな変化を伝えることで、社員も自分たちのコミュニケーションへの意識が高まります。

また「まだ◯◯の認知が低いようなので今後強化します」といった課題もオープンにし、皆で改善していく姿勢を示すことが大切です。社員参加型でPDCAを回すイメージです。

効果測定をしっかり行えば、施策ごとの費用対効果も見えてきます。「この研修は参加率80%で満足度も高かったから継続しよう」「この施策は手間の割に反応が薄かったから別の方法を検討しよう」といった判断材料になるでしょう。

限られたリソースで最大の効果を生むためにも、測定と改善のサイクルを回すことが、最終的には社内コミュニケーション活性化の近道です。

まとめ

テレワーク定着後の世界では、デジタルコミュニケーションの課題は誰しもが感じ得る身近な問題となりました。大企業ではその傾向が特に顕著であり、情報共有の滞りや一体感の低下を放置すれば、業績にも悪影響が及びかねません。

しかし本記事で述べたように、課題は正しく分析し対策を講じれば必ず改善できます。

重要なのは、人(組織文化・ルール)とツール(技術)を両輪で改善することです。例えば「経営陣と現場の対話を増やす」という文化面の施策と、「情報共有プラットフォームを整備する」という技術面の施策を組み合わせれば、相乗効果で課題解決に近づきます。