中期経営計画の作り方とは?失敗しないためのポイントや作成の方法を解説

最終更新日:2025.10.02

目次

どのような企業にも、実現したい長期的なビジョンがあります。しかし長期目標に直接向かって行動するのは難しく、まずは 3~5年の中期目標を定めた「中期経営計画」 を策定する必要があります。

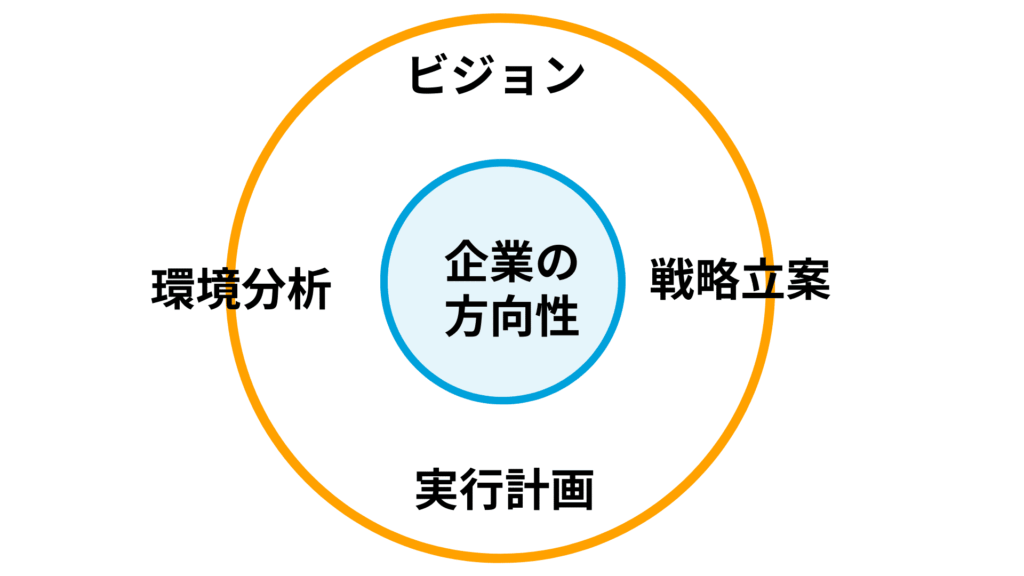

中期経営計画とは、企業の将来の方向性を示す経営指針であり、社内外の理解と協力を得るための重要なツールです。本記事では、大企業の広報・経営企画部門の部門長の皆様に向けて、中期経営計画の作り方を詳しく解説します。

中期経営計画とは?

中期経営計画とは、企業が 3〜5年後の理想の姿(中期的ビジョン) を明確にし、その実現に向けた戦略や数値目標を定めた計画書のことです。

中期経営計画は、企業経営の将来的な方向性を決める非常に重要なものです。 中期経営計画がなければ企業は自社の進むべき方向性を社内外に示せません。特に上場企業では中期経営計画の策定・公表が一般的で、投資家や社員への重要なメッセージとなっています。

一方で、中期経営計画の策定そのものは法律で義務づけられているわけではなく、欧米企業では策定しない場合もあります。日本国内でも中期経営計画の策定は法的義務ではありません。

それでも計画を策定・公表することで、「企業の透明性が高まり投資家からの評価や金融機関からの信頼が得られる」という実利的な効果が期待できます。

中期経営計画を作成するメリット

中期経営計画を作成するメリットは数多くあります。特に経営判断の迅速化やリソース配分、社外パートナーとの関係強化など、日常の経営活動を支える仕組みとしても重要です。

- 経営判断の迅速化

不測の事態や市場環境の変化があったときでも、中期計画を基準にすれば意思決定が速くなります。都度ゼロから検討する必要がなく、軌道修正もしやすくなります。 - 経営資源の最適配分

人材・資金・時間といったリソースをどこに集中させるべきか、計画を通じて優先順位を明確にできます。結果として無駄な投資を避けやすくなります。 - ガバナンスやコンプライアンス強化

上場企業や大企業では、計画があることで取締役会や監査役への説明責任を果たしやすくなり、内部統制やリスク管理の仕組みとして機能します。 - 社外パートナーとの関係構築

サプライヤーや業務提携先に対しても、自社の中期的な方向性を示すことで信頼関係が強まり、長期的な取引や協業につなげやすくなります。 - イノベーション促進

単年度の売上だけでなく「数年先に実現したい姿」を描くことで、新規事業や研究開発に向けた投資判断を後押しし、挑戦しやすい環境を整えられます。

中期経営計画はどんな場面で必要になる?

中期経営計画が特に重要になる場面として、社外向けでは主に 「金融機関から融資を受けるとき」や「行政から補助金・助成金の審査を受けるとき」 が挙げられます。

銀行などの融資担当者や補助金の審査員は、企業の事業コンセプトや将来目標、達成手段が明確に示された資料として中期経営計画を重視します。中期経営計画にはこれらの情報が網羅されているため、融資や助成金申請時の判断材料として提出が求められるのです。

計画に具体的な数値目標や戦略が含まれていれば、「将来性があるか」「融資した資金を返済できる見通しがあるか」を客観的に判断しやすくなります。その結果、中期経営計画を策定・提示している企業は資金調達面で有利になるケースもあります。

社内向けには、 「経営方針の浸透・社員の理解促進」 の場面で中期経営計画が活用されます。計画を全社で共有することで、従業員一人ひとりが自社の目指す方向性を理解し、自分の役割を把握できるようになります。

例えば「5年後に売上高○○億円達成」など具体的な目標が示されていれば、社員は日々の業務目標をそのゴールに結びつけやすくなります。結果として社員のモチベーション向上や部門間の連携強化につながり、組織の一体感を醸成する効果も期待できます。

さらに、中期経営計画を社外に開示すれば取引先や求職者にも企業の将来ビジョンが伝わり、信用力アップや優秀な人材の確保につながるメリットもあります。

社内外に中期経営計画が求められる場面の具体例

実際に企業が活動する中で、中期経営計画の提示を求められる場面は少なくありません。特に外部への申請や投資家対応、さらには社内での共有まで、具体的なシーンごとに活用のされ方が異なります。

ここからは、代表的なケースを取り上げて見ていきましょう。

融資申請時

銀行から事業資金の借り入れをする際、事前に提出を求められることが多いです。計画の内容(目標売上・利益、戦略)が将来の返済能力判断の材料になります。

補助金・助成金申請時

新規事業や設備投資の補助金を国や自治体に申請する場合、中期計画でその事業の収支見通しや効果を示すことで採択されやすくなります。

IR・投資家対応

株主や投資家に向けて中期経営計画を公表すると、企業の成長戦略を示すコミットメントとなり、株主からの信頼を得る材料になります。適時開示情報として証券取引所に提出する企業もあります。

社内広報・経営方針共有

経営トップが中期計画を示し社員と共有することで、会社の未来像を共有できます。社内報や全社集会で中期計画の目標・施策を伝えると、社員の納得感・当事者意識を高められます。

中期経営計画の策定は VUCA時代に意味がない?

現代は先行き不透明なVUCA(ブーカ:Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代と言われます。不確実な事象が多発し計画通りにいかないことも多いため、「状況が変わるのだから中期経営計画を作っても意味がないのではないか?」という疑問の声もあります。

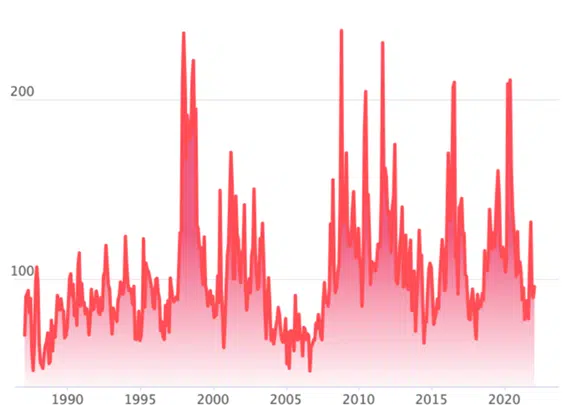

すでに説明したように、中期経営計画の策定にあたっては、経営環境を考慮しなければなりません。経営環境を仮定したうえで、中期経営計画を策定するからこそ、その計画を具体的に立案できるです。しかし、近年では経営環境の不確実性が高まっているという現実があります。

図は、独立行政法人経済産業研究所が定期的に発表している政策不確実性指数です。政策不確実性指数とは、政策をめぐる不確実性や政策との係わりで高まる経済の先行き不透明性を定量化するために作られた指標です。この図表が示しているとおり、近年は政策不確実性指数が高い状態が常態化していることが示されています。

現代は、極めて不確実な時代へと突入したと言えるでしょう。したがって、たとえ中期経営計画を立案しても、その通りに進みにくい時代とも言いかえられます。

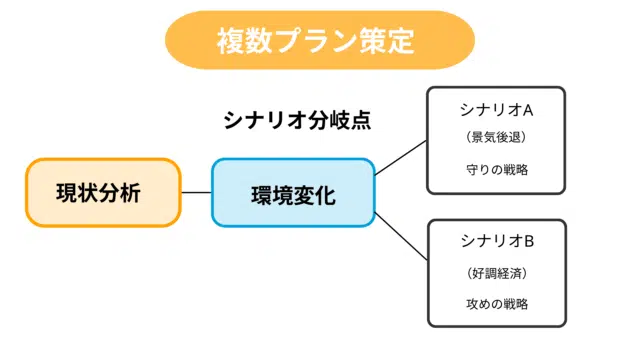

では、このような先行きの見通しにくい不確実な時代に、中期経営計画を立てる意味はあるのでしょうか。結論から言えば、 不確実性の時代においても、中期経営計画の策定は絶対に必要なもの です。ステークホルダーからの評価を得るためには、やはり中期経営計画を策定しなければなりません。しかし本当に重要なのはそういった表向きの中期経営計画を立てることではなく、不確実性の高い時代において複数の考えられるプランを策定し、対応できる組織づくりが大切です。複数の中期経営計画を代替案として策定しておくことで、ひとつのプランでは対応しきれなかった事態が発生しても、素早く行動することができるようになります。

そういった事情もあって、近年では BCP(Business Continuity Plan: 事業継続計画)の必要性 も高まっています。BCPとは、災害やシステム障害、不祥事といった危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務を継続できる方策をあらかじめ用意しておくための計画書です。企業が生き延びるための戦略を明文化しておくことは、今や欠かせない取り組みとなっています。

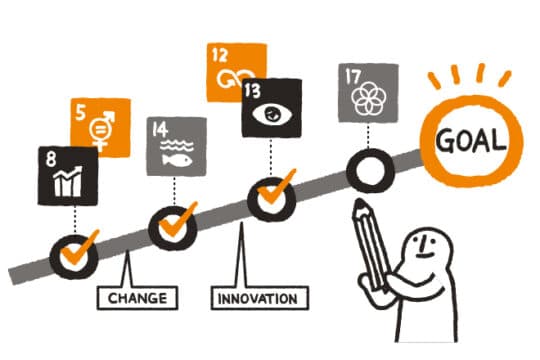

不確実な時代に対応した中期経営計画の作り方5ステップ

それでは、具体的に不確実性の時代に適した中期経営計画の作り方を、5つのステップで解説します。現状分析から数値目標の設定、アクションプラン策定まで、順を追って見ていきましょう。各ステップで不確実な要素への対策も織り交ぜ、柔軟で実行可能な計画を策定することがポイントです。

1.社会を分析しシナリオを複数プランする

中期経営計画を策定するファーストステップは、自社が置かれた経営環境を分析することです。つまり社会の分析です。社会を分析するためには、自社の事業や業界に影響を及ぼす事象がないか、政治、経済などのさまざまな面から検討しなければなりません。特に業界の動向は、 直接会社の業績に影響を与える ので注意深く分析しましょう。また、外部環境と照らして、企業が将来の成功に向かって進むための指針を考える必要があります。戦略とは、将来のビジョンと現実の状況とのギャップを埋めるために選択される何らかの手法や手続きです。将来の成功のためには、強みや弱み、市場動向、競合他社の動向などを勘案して、ビジョンや目標を作成する必要があります。

2.長期経営計画に照らしたビジョンを創る

社会の分析を終えたら、次は具体的な目標策定をします。長期経営計画書に明文化されることになるビジョンや会社の理想などを反映させた中期的な理想状態を具体的な目標として策定するのがポイントです。ここでいう目標とは、経営理念に近いものです。その企業の「存在意義」や「使命(ミッション)」を示すような目標(経営理念)を定めて、その実現のための課題を抽出して戦略を立案していきます。

3.課題を抽出し複数のシナリオの戦略を立てる

上記で設定した目標と現状のギャップを把握し、それを解消するための課題を抽出します。目標を設定したら、その目標を実現するための具体的な課題は何かを考えなければなりません。たとえば、「お客様に満足してもらえる商品を提供する」という目標を設定した場合、その目標を達成するためには、「どんな商品が必要か」「お客様の満足とは何か」といった具体的な課題を抽出します。そして、目標と課題のギャップを埋めるための戦略を立案していきます。先の例に沿っていえば、「お客様に満足してもらえる商品を提供する」ことを目標として、「どんな商品が必要か」「お客様の満足とは何か」を具体的に明らかにすべき課題として、「製品設計を見直す」という戦略が導き出されます。

しかし、不確実性の高い時代において、課題を抽出している間に状況が変わり、課題自体が変化していってしまう可能性もあります。 外部環境要因において将来起こり得る可能性が高いもので、かつ自社に影響範囲が大きいものを優先する など、検討する課題の対象を絞っていくことが求められます。

4.数値目標を設定する

上記で設定した戦略は、あくまでも理念のようなものです。具体的な数値目標がないと、それを後に評価することができなくなります。したがって、数値目標と期限を設定し、その目標をどれだけ達成できたかがわかるようにすることが重要です。いつまでに何を達成する必要があるのか明確化することで、現場への周知や従業員の理解に役立てることができます。具体的な例を挙げると、「お客様に満足してもらえる商品を提供する」ことを目標として、「製品設計を見直す」という戦略を立てたのであれば、この戦略が上手くいっているかどうかを確認する必要があります。たとえば、製品設計を見直した後、1年間でその製品の売上高を2割増加させるという数値目標を立案すれば、その後それがどれだけ達成できたかを定量的に確認できるようになります。

5.適正な行動計画の策定

最後に、社内のリソースではとても実現できないような、前提に無理のある計画になっていないか、また定性的な目標を掲げる際には抽象度が高すぎないかなどに注意しながら、適正な計画立案を行っていきます。実際に計画を立案しても、それが 社内に浸透しなければ達成はあり得ず 、中期経営計画は「絵に描いた餅」となってしまいます。したがって、従業員に対して、中期経営計画を実現するためにどのような行動が必要かを具体的に示さなければなりません。

中期経営計画は必要に応じて複数のシナリオを用意するべき

経営方針(ビジョン)を実現するための中期経営計画を策定するためには、経営者と作成者の間で十分な検討・調整を行い、全社的に意思統一を図ることが必要です。中期経営計画の運用上のポイントは、いかに会社内の方向性を合わせて、経営方針に向けた取り組みができるかということです。そのための仕組みづくりが非常に重要となります。これを踏まえたうえで、上記のステップに従い複数のプランを立案します。

実際に外部のステークホルダーや会社内の従業員に公表される本筋の中期経営計画はひとつですが、不確実性の時代においては、 たったひとつの戦略通りにいくことの方が少ないのが現実 です。したがって、あらゆることを想定して複数の中期経営計画を策定しておくことで、都度生じる事態に対処できる柔軟(レジリエンス)な仕組みづくりが必要です。

中期経営計画を失敗させないためのポイントは?

せっかく時間をかけて中期経営計画を立案しても、それが机上の空論に終わっては意味がありません。ここからは、中期経営計画を「絵に描いた餅」にしないための実践ポイントを5つご紹介します。計画策定後の運用フェーズで特に重要なポイントですので、各項目をチェックして自社に取り入れてください。

1. 中期経営計画を現場レベルのタスクに落とし込む

中期経営計画を確実に実行に移すには、計画の内容を現場レベルの具体的タスクまで落とし込む必要があります。経営企画部門で作った計画書を棚にしまい込むのではなく、各部門のマネジャーやリーダーが自部署に合わせて 日々の業務計画に反映させること が重要です。

なぜなら各部門の現場状況を最も理解しているのは部門長やマネジャーだからです。計画の意図を正しく理解した現場リーダーが、部門ごとに適切な指示を出し、部署単位の目標やタスクにブレイクダウンして初めて、計画の目標に近づけます。

そのため、中期経営計画策定後は速やかに各部門のリーダー層に計画内容を共有・説明しましょう。経営陣から現場管理職まで計画の意義と目標認識を揃えることで、全社一丸となった取り組みが可能になります。

なお、タスク設定の際には必ず「いつまでに」を明示し、期限管理を徹底することもポイントです。期限のないタスクは後回しにされがちなので、各施策に年次・四半期・月次など明確な締切を設けます。

2. 実績の記録と分析をこまめに行う

中期経営計画を形骸化させないためには、計画と実績のギャップを早期に修正できる仕組みが欠かせません。そこで重要なのが、実績の記録と分析をできるだけ頻繁に行うことです。

計画開始後は、各KPIの進捗データをこまめに収集・記録し、計画値と比較・分析しましょう。例えば売上推移や利益率、人員数など主要指標は月次・四半期でモニタリングし、予実差異が出たらすぐに原因を調べ対策を講じます。

このように 実績を丹念にトラッキングすることで、計画とのズレを素早く修正でき、最終的な目標達成に近づきます。 進捗管理は細かく実施し、問題に早く気づくことが肝心です。

また、分析にはBI(ビジネスインテリジェンス)ツールやダッシュボードを活用すると効率的です。データを可視化することで現状把握が容易になり、タイムリーな意思決定を支援してくれます。

定期レビュー会議を設け、経営陣と各部門で実績データを共有・討議する場を持つのも有効でしょう。計画期間中は「Plan→Do→Check→Act(PDCA)サイクル」を何度も回し、状況変化に合わせ計画修正や施策追加を柔軟に行う姿勢が大切です。

3. OODAループを維持し迅速な意思決定を行う

中期経営計画の運用においては、OODAループの考え方も役立ちます。OODAループとは、 Observe(観察)→Orient(状況判断)→Decide(意思決定)→Act(実行) という4段階を素早く回す思考・行動サイクルです。

- Observe(観察):計画推進中も、社内外の状況変化を常に注視し、情報を収集する

- Orient(状況判断):得られたデータや情報を分析・解釈し、状況を整理する

- Decide(意思決定):必要な対策を導き出し、実行すべき方針を決める

- Act(実行):決定した対策をすぐに行動へ移す

この一連のループを回し続けることで、計画を環境変化に適応させていきます。

例えば、市場で新たな競合製品が登場したらその情報を集め(Observe)、自社計画への影響を評価し(Orient)、戦略修正の是非を経営会議で決定し(Decide)、必要ならマーケティング戦略を変更して実行する(Act)という具合です。

全社・全部門で達成目標を共有し、定期的に目標達成度をチェックする仕組みもこのOODA的な素早い対応に資します。OODAループを維持することで、 計画期間中に起こり得る予期せぬ変化にも機敏に対処でき、計画を軌道修正しながら目標に近づけることが可能 になります。

4. アジリティとレジリエンスを備えた組織づくり

不確実性の高い未来に対応するためには、必要なデータが素早く入手できる体制を用意することが必要です。そのデータを活用してこそ、将来起こりうる可能性が高い出来事を予測して、経営活動に活かすことができます。

ただし、必要なデータが入手できたとしても、そのデータにバイアスが含まれている可能性は否定できません。また不確実性が高くなった世界では、将来を予測するのは非常に困難です。むしろ、不確実性を予測することは難しく、当初立案した戦略は崩れる可能性の方が大きいでしょう。

したがって、綿密で崩れない戦略を事前に立案することを考えるよりも、その都度、予測していなかったことが起こるたびに必要な対応ができる、 アジリティ(素早い)でレジリエンス(柔軟)な組織づくり が重要です。そのためには、組織内での密なコミュニケーションが必要です。

5. トップのコミットメントと全社的な意思統一

最後になりますが、経営トップのコミットメント(本気度)と全社員のベクトル合わせが中期経営計画成功の根幹です。計画倒れに終わる原因の一つに、経営者自身が計画策定を「他人任せ」にしてしまい本気度が伝わらないケースが挙げられます。

中期経営計画は社長の決意表明でもあります。 トップ自らが計画策定に深く関与し、進捗の責任者となる姿勢を示す ことで、社員も「経営陣が本気なら自分たちもやろう」と腹落ちします。

また、計画の内容や意図について社内への丁寧な説明・対話を行いましょう。経営層と現場に温度差があると、どんな優れた計画も実行段階で空回りしてしまいます。したがって、キックオフミーティングや部門ごとのブリーフィングを通じて全社的な意思統一を図ることが重要です。

弊社ソフィアの調査によると、経営目標・戦略の「十分把握」は8%、「十分共感」は9.9%にとどまっています。そのため、単に計画策定を配布・掲示するだけでは不十分で、理解から共感へ橋渡しする仕掛け(対話の場、具体施策へのブレイクダウン、評価との接続など)がなければ浸透は進みません。

各部署・各層が自分事として計画目標を受け止めることで、計画の実行力が飛躍的に高まります。 上意下達だけでなく、現場からのフィードバックを受けて計画を改善する循環も大切 です。

経営者が率先して自身の行動を変革し、現場と一緒に走る姿勢を示すことで、企業風土自体が前向きに変わり、中期経営計画の達成可能性も格段に上がるでしょう。

まとめ

中期経営計画とは、3~5年というスパンで企業の将来的な方向性を定める重要な経営指針です。中期経営計画を策定することで、社外のステークホルダーに対しては企業がどこに向かっているのかを示す材料となり、融資や補助金の審査で信頼性の裏付けになります。

また社内のリーダー・マネジャー・従業員にとっては、日々の自分たちの仕事がどのような価値を生み出し将来につながっているのかを理解する助けとなります。したがって、企業外部の人にとっても企業内部の人にとっても、中期経営計画の策定は非常に重要な意味を持ちます。

不確実な時代とはいえ、中期経営計画を策定し共有する意義は失われていません。むしろ将来を見据え今何をすべきかを社内外に明示することで、行動指針が具体性を帯び、優先順位が明確になります。

ぜひ本記事でご紹介したステップとポイントを参考に、自社の中期経営計画策定に取り組んでみてください。中期経営計画は、効率よく理想に向かって会社を前進させるためのものということです。 今日からできる一歩一歩の実践が、3~5年後の貴社の理想像を現実のものとするでしょう。