チーム・プロジェクト・メンバー独裁でもなく民主でもないマネジメント

目次

解決困難に見える二項対立の渦中で会社運営は、会社全体と社員個人のどちらが優位であるか、という問いに答えを出せないまま、現在、かつてないほど鋭い「二項対立」が表面化しています。

昨今叫ばれるのは社員の心理的安全性を重視し、合意形成と包摂(インクルージョン)を最優先する「民主的なマネジメント」の重要性です。これは多様性を尊重し、ボトムアップの知恵を吸い上げる理想的な姿として語られてきました。

しかし、その反面、AIの進化と市場の不確実性が高まる中、強力な「個」が強権的に意思決定を行い、圧倒的なスピードで組織を牽引する「創業者モード(Founder Mode)」等に代表される「独裁的なマネジメント」への回帰が、シリコンバレーを中心に再評価されつつあります。

私たちは今、「会社全体と社員個人」「ボトムアップの民主主義か、トップダウンの独裁か」という問いの狭間で揺れ動いています。この分断は、単なる経営スタイルの違いを超え、組織の中に深い亀裂を生み出しているのではないでしょうか。

本記事では、この解決困難に見える対立を乗り越えるための手立てとして、組織内における「チーム」という「中間共同体」の機能に再び光を当てていきます。また、AIが台頭する現代において、なぜ泥臭く人間的な「チーム」が創造性の鍵となるのか。最新のデータと理論に基づき、そのメカニズムと実践論を一緒に紐解いていきましょう。

「チーム」とは何か?中間共同体が持つ本来の機能

世界的に先鋭化する、個人と全体の二項対立を整理する上で、なぜ今更「チーム」に焦点を当てるのでしょうか。その理由を説明する前に、まず「チーム」というものの一般的な定義を確認していきましょう。

「チーム」がもたらす柔軟性とメンバーが達成する生産性

エドマンド・バークが「小さな小隊(Little Platoon)」への愛着こそが公的愛情の萌芽であると説き、アレクシ・ド・トクヴィルが「結社(アソシエーション)」こそが多数の専制を防ぐ砦であると論じた社会科学の洞察は、そのまま現代の企業組織論、とりわけ戦略実行の最前線へと転用可能だと考えられます。

換言すれば、かつて地域社会や宗教共同体が果たしてきた、個人を包摂し社会と接続する機能を、ビジネスの文脈において担いうる唯一の存在、それこそが「チーム」なのです。

社会学や政治哲学においては、「中間共同体」で生まれる「強い関係性(社会関係資本)」が失われたことで、現在の衆愚政治化した民主主義国家を招いたと指摘されています。同時期に、企業や組織の「チーム(職場)」において、「管理職の成り手不足」や「エンゲージメント低下」が問題とされているのは、完全な相似形ではないでしょうか。

企業経営において、経営陣が描く「戦略」は、それがどれほど精緻であっても、そのままでは無機質な論理と数値の羅列に過ぎません。一方で、現場の「社員」は、日々刻々と変化する顧客の反応や業務のトラブルといった、生々しいリアリティの中に生きています。

この「論理としての戦略(上層部)」と「生活としての業務(現場)」の間には、認識においても言語においても、断絶が存在します。この断絶を埋め、抽象的な戦略に血を通わせ、実体ある行動へと変換する場所こそが、「チーム」なのです。

抽象的な「企業」と生身の「個人」の緩衝地帯

現代企業において、「全社」や「経営」という概念は、一人の社員が身体的に把握するにはあまりに巨大で抽象的です。多くの社員にとって、「我が社」という言葉から連想されるのは、遠い世界にある冷徹な「システム」――厳格なコンプライアンス規定、無慈悲なKPI、あるいは顔の見えない人事制度――として認識されがちではないでしょうか。

ここで、課や職場といった「チーム」という中間共同体が健全に機能していれば、それはバークの言う「小さな小隊」としての決定的な役割を果たすと考えられます。

具体的には、優れたチームは、上から降ってくる冷たい命令(数値目標や効率化の要求)を、そのまま個人の頭上に落下させることはしません。リーダーや同僚との相互作用を通じて、「あのお客様の笑顔のために」「私たちのチームの誇りを守るために」といった、自分たちの手触りのある文脈へと翻訳し、意味づけを行う「変換装置」として機能するのです。

では、視点を変えて考えてみましょう。もし、この中間領域が崩壊し、翻訳機能が失われ、個人が生身のまま巨大な企業システムと直接対峙することになればどうなるでしょうか。

社員は「全社的な正義(株主利益や全体最適)」という圧倒的な重圧に押し潰されるか、あるいは自己防衛本能として心を閉ざし、組織に対して徹底的にドライな「委託関係」へと逃げ込むことになるのではないでしょうか?「給料分だけ働けばいい」という態度は、緩衝(クッション)と翻訳を失った個人の、悲痛な防衛反応でもあるのです。

チームというクッション(緩衝地帯)があって初めて、個人は心理的安全性を保ちながら、組織という巨大な他者の目標に、自らの意志でコミットできるのではないでしょうか。

このコミットできる社員のことを、「メンバー」と呼びましょう。メンバーが掲げる目標こそ「プロジェクト」です。チームの中で、それぞれのメンバーが個性を出し合い共通のプロジェクトに邁進する。プロジェクトは永続的な場合もあれば、一時的な場合もあります。変化の激しい現代では、プロジェクトが一時的な場合は多いでしょう。プロジェクト毎にメンバーが入れ替わります。このようにチームとは、根底のところで共通の理念に従いながら、多様なメンバーの時間を区切った共同作業によって、プロジェクトへ向かっていきます。

「あるべき」と「ありのまま」の交錯するチーム

組織全体とのコミュニケーションが、メールやイントラネット、あるいは全社総会を通じた抽象的・形式的なものになりがちなのに対し、チームのメンバー間でのコミュニケーションは、具体的かつ身体的です。

そこは、建前としての「あるべき姿」と、本音としての「ありのままの姿」が交錯し、仕事の喜びや理不尽への不満、人間関係の葛藤といった感情がリアルタイムで共有される「偽りない実感的空間」と言えるでしょう。

言い換えれば、チームこそ、実態としての集まりであり、会社は、いわば全体をまとめるだけの、メンバーと関わらないシステムであるといえます。

ユルゲン・ハーバーマスの言葉を借りれば、企業全体が貨幣と権力で動く「システム」であるのに対し、チームは言語的コミュニケーションと相互理解で成り立つ「生活世界」です。この「身体的かつ直観的に認識できる範囲」こそが、冷徹な組織の論理(システム)の侵食から、メンバーの精神的均衡(生活世界)を守る防波堤となります。

チームでの「無駄話」や「飲み会での愚痴」は決して非生産的なノイズではなく、システム(会社)の論理と個人の心理的欲求との間の摩擦熱を吸収し、両者の極端な対立を緩和する不可欠な調整機能を果たしてきたのです。

「創発」の場としてのチーム

ヘンリー・ミンツバーグが指摘するように、現実のビジネスにおいて成功した優れた戦略の多くは、当初から計画されたトップダウンの戦略だけではなく、現場の学習や試行錯誤から事後的に生まれる「創発的戦略」によって形成されます。

このミンツバーグの考え方は、彼の同時代人のハイエクにも見られ、ハイエク理論において、取引される商品の量と価格は、市場に出して初めて、最適解が事後的にわかるという内容でした。ミンツバーグとハイエクの20世紀後半を代表する理論家が、ビジネス戦略や市場の取引量において、計画も設計も重視していなかったことは、強調しておくべきことです。

ミンツバーグが言う「創発」が起こる場所もまた、中間共同体としてのチームです。孤立した個人からは、たとえその個人が優秀であっても、イノベーションは生まれにくいと言えるでしょう。

逆に言えば、互いに文脈を共有し、阿吽の呼吸や「暗黙知」を交換し合う濃密な関係性(共同体)があるからこそ、メンバーは微細な市場の変化や顧客の潜在ニーズを「違和感」として感知し、それを言語化して戦略へと昇華させることが可能になるのです。

つまり、チームを単なる「会社からの命令を遂行する物理的ユニット(実行部隊)」とみなすか、「メンバーの学習を促し、戦略的洞察を生み出す中間共同体(知の創造拠点)」とみなすかで、企業の環境適応能力は決定的に変わると考えられます。中間共同体としてのチームを欠いた組織は、メンバーの知恵を吸い上げることができず、即応性のあるプロジェクトも打ち出せず、やがて環境変化に対応できずに硬直化し、壊死していく運命にあるのではないでしょうか。

ナレッジマネジメントとは?AI活用と失敗しない導入手順【2025年版】

ナレッジマネジメントの定義からSECIモデル、ISO30401、最新の生成AI(RAG)活用までを網羅。組織の暗黙知を資産に変え…

二項対立の限界と「厳しさ」の緩和

「会社に尽くすか」、「個人のキャリアを優先するか」という二者択一の問いは、あまりにも単純であり、結論に至りません。このような問いを突きつけられれば、優秀な個人ほど、自己防衛のためにキャリアを選び、会社を去るのは必然と言えるでしょう。

クッションなしで直接ぶつかり合う組織は、人間にとってあまりに厳しく、持続不可能であると言わざるを得ません。労働市場における需給の変動によって賃金が生存水準以下に低下したり、ある日突然のリストラによって社会的役割を奪われたりすることは、単なる経済的損失にとどまりません。それは人間の精神にも多大な影響を与えます。

現代の企業において、資本の論理が個人を「リソース(人的資源)」として使い潰そうとする圧力に対し、チームという中間共同体が、人間的な文脈で介入し、「仲間」として庇い合うことで、人間性の破壊を防いできた側面があったのです。

では、このむき出しの資本主義を制御するためには、社員や従業員の雇用条件を厚くし、待遇を確保し、経営と社員がしっかりとコミュニケーションをとって合意形成をすれば、それだけで私たちは資本市場で事業成長できるのでしょうか。

ここまで、チームという中間共同体の重要性について見てきました。では、具体的にどのようなマネジメントスタイルが求められているのでしょうか。次のセクションでは、民主的マネジメントと独裁的なマネジメントの光と影について考えていきましょう。

民主的マネジメントの光と影

社員中心のマネジメントがもたらす恩恵

過去数十年にわたり、経営の主流は「デモクラティック・マネジメント(民主的経営)」にありました。これは、権限委譲を進め、心理的安全性を確保し、多様なステークホルダーの声を反映させるモデルです。

このモデルの最大の功績は、産業革命以降の機械的なヒエラルキーから人間性を解放した点にあります。社員一人ひとりの尊厳を守り、自律性を促すことで、組織は「命令に従う機械」から「自ら考える生命体」へと進化しようとしました。

例えば、Googleの「プロジェクト・アリストテレス」が証明したように、心理的安全性が高いチームは、ミスを隠さず、学習し、高いパフォーマンスを発揮する傾向があります。メンバーが対人関係のリスクを恐れずに発言できる環境は、集合知を最大化し、イノベーションを生む土壌として不可欠であると信じられてきました。

空気を産みだす「構造なき専制」と「快適ゾーン」の罠

しかし、民主的マネジメントには深刻な弊害も存在します。一つは、意思決定の遅延と責任の所在の曖昧化です。合意形成を重視しすぎるあまり、誰も決定を下せず、尖ったアイデアが「調整」によって凡庸化するリスクがあるのではないでしょうか。

もう一つは、「心理的安全性」の誤解や自己正当化です。これを単なる「居心地の良さ」や「対立の回避」と履き違えると、組織は「学習ゾーン」ではなく「快適ゾーン(ぬるま湯)」に陥ります。そこでは、厳しいフィードバックが失われ、互いに傷つかないことだけが優先されてしまいます。

さらに、ジョー・フリーマンが指摘した「構造なき専制(The Tyranny of Structurelessness)」の問題もあります。公式なリーダーや階層を否定したフラットな組織でも、権力そのものが消滅するわけではありません。

別の角度から言えば、実際には、声の大きい者、古参メンバー、あるいはインフォーマルな実力者が隠然と支配する構造が生まれやすく、かえって透明性が失われることがあるのです。明文化されたルールがないため、弱者はどこに異議を申し立てればよいかわからず、見えない権力構造に抑圧されることになります。

独裁的マネジメントの圧倒的成果と危険性

ファウンダーモードとハイエージェンシーの台頭

民主的マネジメントの限界に対する反動として、近年シリコンバレーのテクノリバタリアンを中心に「ファウンダーモード(創業者モード)」や「主権的創業者モデル」が再評価されています。

これは、ベンチャーキャピタル企業のCEOであるポール・グレアムらが提唱した概念で、創業者が現場の細部にまで直接介入し、階層を飛び越えて(スキップレベル)意思決定を行うスタイルです。

AIの進化により、個人の処理能力が飛躍的に拡張された今、高い「エージェンシー(主体性・実行力)」を持つ個人が、官僚的な調整を無視して独裁的にプロジェクトを推進する方が、圧倒的に効率的であるという考え方です。彼らは、合意よりもビジョンを、調整よりも実行を優先します。

このスタイルでのCEOやリーダーは、単なる管理者ではなく、組織の「主権者や独裁者」として振る舞います。彼らは組織図を無視し、直感とビジョンに基づいて、「これが正解だ」とトップダウンで決定を下します。

平たく言えば、誰よりも高い意識と気概を持った人間が、既存のルールや前提をトップダウンで、細かい業務担当者に指示や介入するようなスタイルです。

独裁の危険性、誤謬と心理的安全性の破壊

しかし、このモデルは組織に致命的なリスクをもたらします。第一に、組織が「一人の天才」の認知能力に依存するため、その人物がボトルネックとなり、判断ミスが組織全体の命取りになる「単一障害点(SPOF)」を作り出します。

噛み砕いて言えば、「誤謬」です。現在のビジネスや人間社会は、複雑適応系である現代の市場環境において、中央集権的な制御は数学的にも不可能だと考えられます。一人の人間が処理できる情報量には限界があり、現場の微細な変化を見落とす可能性が高まるのです。

第二に、独裁的な介入は現場の心理的安全性を破壊します。リーダーの気まぐれや恐怖による支配は、社員の脳の扁桃体を刺激し、創造性や論理的思考を司る前頭前皮質の機能を低下させます。結果として、イノベーションの源泉である「異論」や「自発的な提案」が組織から消滅し、社員はリーダーの顔色を伺うだけの「YESマン」になってしまうのではないでしょうか。

さらに、イーロン・マスクやピーター・ティールのような成功例は「生存者バイアス」に過ぎないという指摘もあります。同様の独裁的スタイルをとって破綻した無数の企業が、歴史の闘に葬られていることを忘れてはなりません。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!

注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…

チームの機能強化

ここまで見てきたように、長らく経営の主流であった「民主的マネジメント」は、社員の心理的安全性を担保し、集合知によるイノベーションを促進する功績を挙げました。しかし、いくらイノベーティブなアイディアや戦略でも、合意形成は意思決定の遅延や責任の曖昧化を招き、組織を単なる「ぬるま湯」や、無責任な立場から、隠れた実力者が支配する不透明な「構造なき専制」へと堕落させるリスクがあります。

対照的に、「ファウンダーモード」のような独裁的スタイルは、高い主体性を持つリーダーが階層を無視して直感的に決断を下すため、圧倒的なスピードと効率を誇ります。しかし、これは組織の命運を一人の認知能力に依存させる「誤謬」のリスクとなりかねません。リーダーの誤謬が全体を崩壊させるリスクに加え、恐怖支配による心理的安全性の破壊は、現場を萎縮させイノベーションを枯渇させます。成功者はほんの一握りの生存者バイアスかもしれません。

合意と納得を重視しつつもスピードを欠く民主制か、圧倒的成果を出しうるが破滅のリスクを孕む独裁制か。一体どちらが良いのでしょうか。

結論から言えば、「独裁 対 民主」という単純な二項対立で考えるのはやめて、その間にある「チーム」の役割を見直す必要があります。今さら「会社全体に忠誠を誓え」と言われても、ピンとこないのが本音でしょう。

しかし、「苦労を共にするチームのメンバーが好き」や「自分でプロジェクトを決めていきたい」という気持ちは、今でも働く人にとって大きな支えになります。

会社という存在は必要でしょう。そこで、メンバーが生き生きと目的意識をもって働いていくためには、ぬるま湯の民主システムでも、恐怖の独裁システムでもない、チーム思考が必要です。チームとはプロジェクトによって構成され、そのプロジェクトの性質によって、メンバーも選定されます。この柔軟な中間共同体あればこそ、全体の枠組みである会社は、生命力を持ってきます。

では、チームという中間共同体を具体的に強化するためには何が重要で、どうすればよいのでしょうか。次のセクションで、その核心に迫っていきましょう。

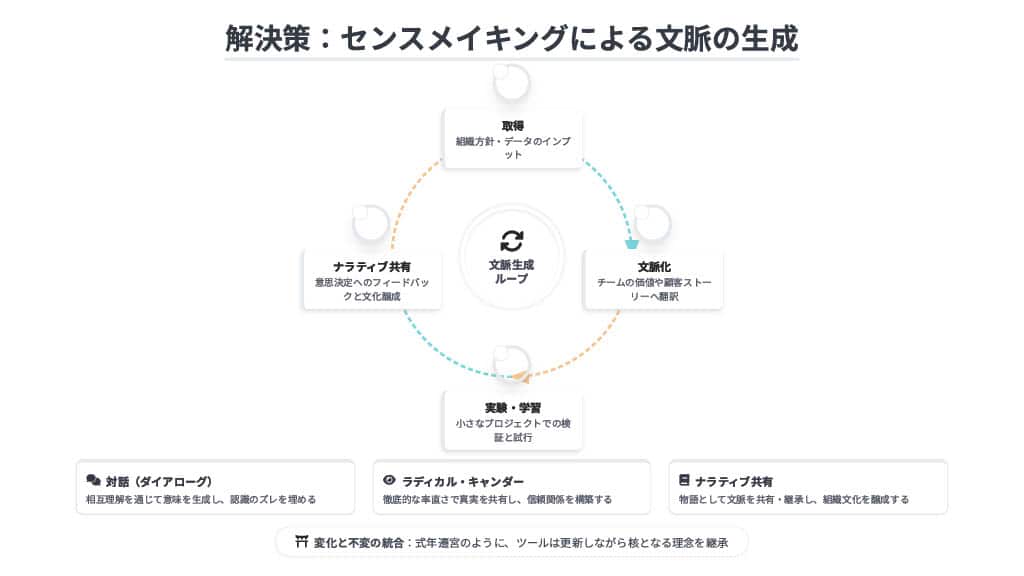

センスメイキングこそ、「鍵」

中間共同体を再生させる「文脈」

では、チームを再び機能させるために必要なものは何でしょうか。それは「文脈(コンテキスト)」です。

AIは、膨大なデータを処理し、最適解を出すことにおいては人間を凌駕しつつあります。しかし、AIが苦手とするのが、そのデータが生まれた背景や、その場の空気、人間関係の歴史といった「文脈」の理解と生成なのです。

一言で言えば、「文脈」とは、バラバラに見える事象や人々を繋ぎ合わせ、意味を与える「糊」のようなものです。チームとは、組織の大きな方針(全体)と、個人の日々の業務(個)との間にあるギャップを、独自の文脈で埋め合わせる場所と言えるでしょう。

例えば、トップダウンで「コスト削減」という命令が下ったとき、それをそのまま伝えるだけならAIでも可能です。しかし、チームのリーダーがメンバーに対して、「今回のコスト削減は、次の新規事業への投資を生み出すためのものであり、私たちのチームの未来につながる」という文脈を付与することで、命令は「意味のある行動」へと変換されます。

この「意味づけ(センスメイキング)」こそが、人間だけが可能な文脈の生成なのです。

変化と不変をつなぐ装置

組織が生き残るためには、環境に合わせて変化し続ける必要がありますが、同時にアイデンティティを保つために変わらない核も必要です。この「変化と不変のパラドックス」を管理するのも文脈の力なのです。

組織論において、ドナルド・ショーンは「動的保守主義」として、組織が自己同一性を保つために変化に抵抗する性質を指摘しました。この抵抗を無理やり打ち砕くのではなく、新しい変化を「私たちの一部」として再定義する文脈の書き換えが必要だと提唱しています。

具体的な例を挙げましょう。伊勢神宮の「式年遷宮」は、20年ごとに社殿を作り替えることで、物理的な建物(可変)を新しくしながら、建築技術や精神性(不変)を永遠に継承するシステムです。これを「常若(とこわか)」の思想と呼びます。

チームにおいても、業務内容やツールは変わり続けても、「私たちは何者か」「何を大切にするか」という文脈(Core Ideology)が共有されていれば、組織は崩壊することなく進化できるのです。この文脈の共有こそが、中間共同体の核心的機能であり、AIには代替できない人間の役割なのではないでしょうか。

文脈を創り出すコミュニケーションの技法

職場において「文脈」を再構築し、中間共同体を機能させるためには、具体的なコミュニケーションの技術が必要です。精神論ではなく、再現可能な方法論として以下の要素をご紹介します。

対話(ダイアローグ)による意味の生成

単なる情報伝達(会話)や、勝ち負けを決める議論(ディベート)ではなく、「対話」が必要です。対話とは、互いの背景や価値観の違いを保留せずに出し合い、新しい意味を共に創り出すプロセスです。

1on1ミーティングやチームミーティングにおいて、「業務の進捗」だけでなく、「その仕事が自分にとってどういう意味を持つか」「組織のビジョンをどう解釈するか」を話し合う時間を設けましょう。違いを排除せず、そこから新しい「第三の案」が生まれることを期待する姿勢が重要です。

ラディカル・キャンダー(徹底的な率直さ)

心理的安全性を「ぬるま湯」にしないために、「個人的な配慮(Care Personally)」と「直接的な挑戦(Challenge Directly)」を両立させる「ラディカル・キャンダー」を取り入れましょう。

相手の成長を願うからこそ、耳の痛いフィードバックも率直に伝える。同時に、相手の反論や異論も歓迎する。この緊張関係が、健全な文脈を育てます。言いにくいことを言うためには、日頃からの信頼関係(ケア)が不可欠です。

ナラティブ(物語)の共有とセンスメイキング

データや数値だけでなく、ストーリーで語ることで、文脈は強化されます。組織心理学者カール・ワイクの「センスメイキング」理論によれば、組織は環境を受動的に認識するのではなく、能動的に意味づけ(制定)を行うことで現実を作り出します。

成功事例だけでなく、失敗や苦悩を含めた「プロセス」を共有しましょう。リーダー自身の葛藤や、創業の原点にある物語(ナラティブ)を語ることで、社員は自分の仕事にも「物語」を見出し、組織との接続を感じることができます。特に、失敗談や「実はあの時こうだった」という裏話は、人間味を感じさせ、共感を呼びます。

感情の共有(交話的機能)と言語化

言語学者のヤコブソンが指摘するように、言葉には情報伝達だけでなく、挨拶や雑談を通じて「つながりを確認する」交話的機能があります。また、自分のモヤモヤした感情を言語化(ラベリング)することで、思考が整理され、メタ認知が可能になります。

効率を追求するあまり雑談を排除するのではなく、意図的に「無駄話」や「感情の吐露」ができる場(チェックイン・アウトなど)を作りましょう。これが関係性の質を高め、文脈の共有をスムーズにします。また、自分の感情や考えを書き出す時間を持つことも有効です。

意味と文脈を紡ぐのは人間だけ

AI時代において、効率性や最適解は機械に任せることができます。しかし、私たちがなぜ集まり、何のために働くのかという「意味」や「文脈」を創り出すことは、人間にしかできません。

チームという中間共同体は、合理的判断だけでは割り切れない人間の感情や矛盾を受け止め、それを組織の駆動力へと変換する「炉」のような場所です。民主的か独裁的かという不毛な対立を超えて、目の前のチームに「良き文脈」を織り上げていくこと。それこそが、これからのリーダーに求められる最大の責務であり、組織を強くする唯一の道なのではないでしょうか。

バラバラになりそうな個人と組織を、文脈という糸で紡ぎ合わせ、温かみのある「チーム」としての職場を再興しましょう。それが、AIには決して到達できない、人間だけに与えられた領域なのです。

あなたの職場では、こうした文脈が共有されていますか?もしまだであれば、今日から、小さな対話や物語の共有から始めてみませんか?

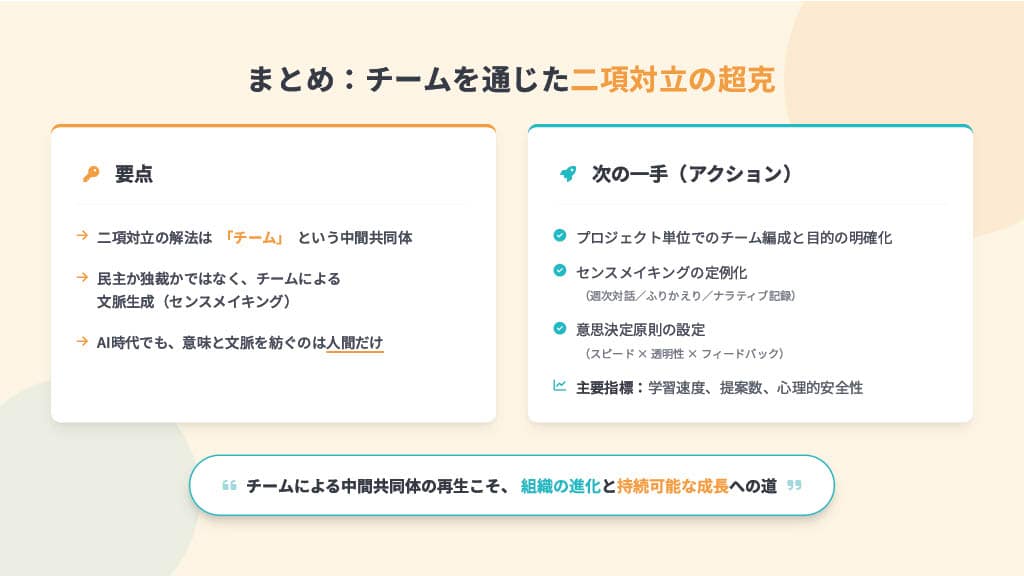

まとめ

本記事では、以下のポイントを解説してきました。

1. 二項対立の罠:民主的マネジメントと独裁的マネジメントの両極端には、それぞれ深刻な弊害がある

2. チームという中間共同体:組織と個人の間のクッションとして、チームが果たす重要な役割

3. 文脈の力:AIには代替できない「文脈」の生成と共有が、組織の創造性と適応力の源泉となる

4. 具体的実践法:対話、ラディカル・キャンダー、ナラティブの共有など、再現可能な技法

要するに、AI時代において組織が生き残るためには、効率や最適解をAIに任せつつ、人間は「意味」と「文脈」を創り出す役割に専念すべきだということです。その舞台こそが、温かみのある職場という中間共同体なのです。