2025.07.18

Microsoft 365を使いこなし業務自動化!DX推進のツール活用術

目次

「Microsoft 365を導入したものの、WordやExcelしか使いこなせていない」「便利な機能が多すぎて活用しきれていない」

多くの企業担当者がこのような悩みを抱えています。Microsoft365には膨大な機能とツールが含まれており、使い方次第で業務効率や生産性を飛躍的に高めることが可能です。

しかし全容を把握しきれず、有効なツールを眠らせてしまっているケースも少なくありません。

本記事では、Microsoft 365の基本を押さえた上で、さらなる活用法を「中級編」としてツール連携による業務自動化の方法を、上級者向けの内容を「応用編」としてPower Platformの拡張性やAI統合など最新トピックを交えながら解説します。大企業の業務改善・DX推進担当者の方必見の内容です。ぜひ最後までご覧いただき、Microsoft 365のポテンシャルを引き出すヒントにしてください。

Microsoft 365とOffice 365の違い:進化したデジタルワークプレイス環境

まずはMicrosoft 365の基本的な位置付けを確認しましょう。Microsoft 365は一見、従来のOffice 365と同じように思われがちですが、厳密には別物です。Office 365は2011年に法人向けに登場したサービスで、WordやExcelなどお馴染みのOfficeアプリケーションに加え、メール、スケジューラー、社内チャット、ファイル共有などビジネスコラボレーションを支えるクラウドサービスでした。

一方、2017年7月に提供開始されたMicrosoft 365は、Office 365を包括しつつさらに機能強化されています。たとえば、1ユーザーあたり1TBの大容量クラウドストレージ「OneDrive」、データ分析ツール「Power BI Pro」、Skypeや社内SNSとの連携、99.9%の稼働率保証、高度なセキュリティ対策など、統合された充実のクラウド環境を備えています。

つまりMicrosoft 365は単なるOfficeツールの集まりではなく、いつでもどこでもマルチデバイスで仕事ができ、複数のアプリが統合・同期して働く「デジタルワークプレイス」を実現する包括的なサービスなのです。その中でOffice 365は構成要素の一部に過ぎず、Microsoft 365はより広範な概念と捉えるとよいでしょう。

【豆知識】

2022年10月、Microsoftは従来の「Office」ブランドを廃止し、Officeアプリケーション群も含め「Microsoft 365」に名称統合しました。現在はWordやExcel単体を指す場合でも「Microsoft 365」と称することがありますが、本記事では便宜上、旧来からのOffice系アプリとクラウドサービス全般をあわせた総称としてMicrosoft 365と呼びます。

よく使われるMicrosoft 365ツールと埋もれた便利ツール

Microsoft 365には非常に多種多様な機能があります。まず、代表的なクラウドサービスとして以下のようなものが挙げられます。

- OneDrive:ファイルのクラウド保存・共有サービス。どこからでも重要なデータにアクセス可能

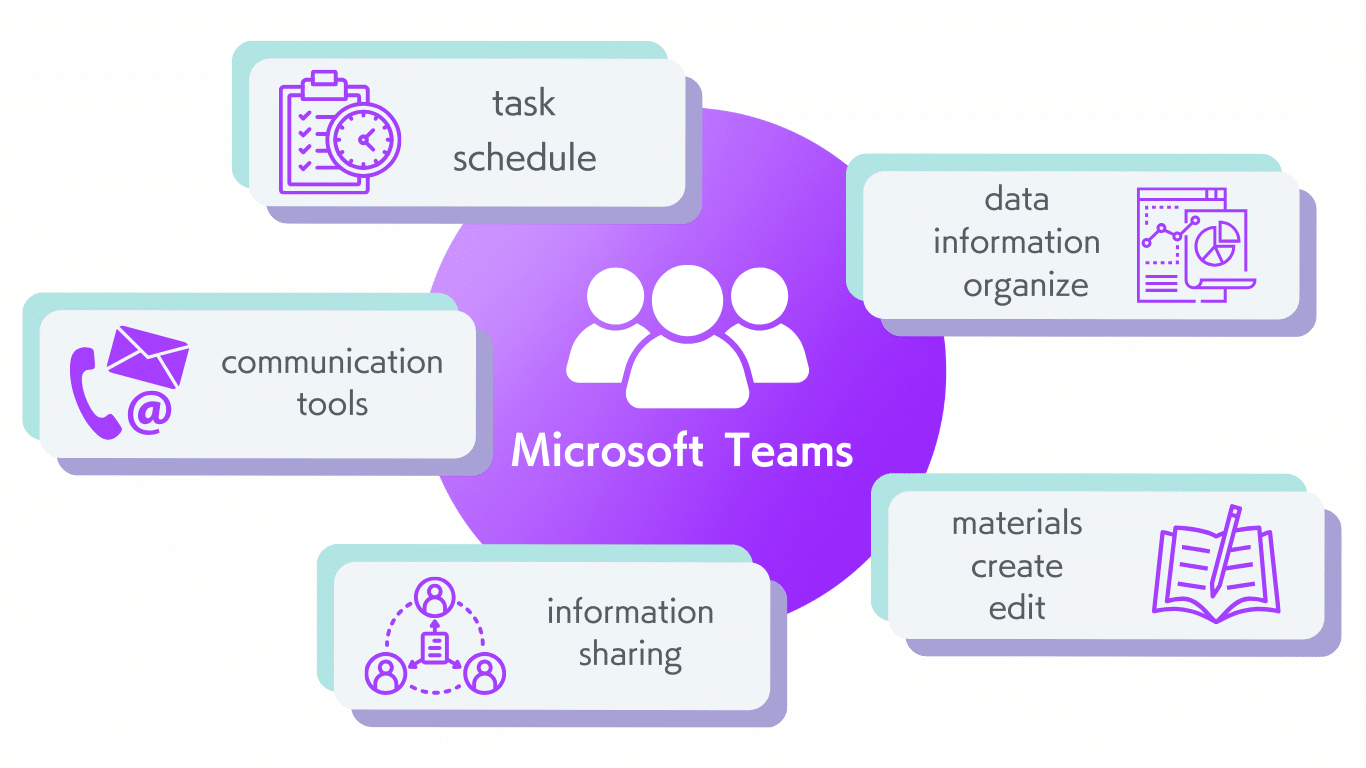

- Teams:ビジネスチャットやオンライン会議、通話、共同編集まで行える統合コラボレーションツール

- SharePoint:社内ポータルや情報共有・文書管理を支援するプラットフォーム。チームや部門間での情報共有に活用。

これらはMicrosoft 365導入企業で真っ先に活用される基本ツールです。しかしMicrosoft 365の真の力は、実はそれら基本アプリの先にあります。クラウドサービスをさらに活用すると、組織のデジタル変革(DX)を加速させることが可能です。たとえば、次に挙げるような先進的なツール群を使えば、自動化・独自アプリ構築・チャットボット活用といった高度なDX施策も実現できます。

- Power Automate繰り返し業務を自動化し、ワークフローを構築できるRPAツール

- Power Apps専門知識なしで業務ニーズに合わせたカスタムアプリを開発できるローコードツール

- Power Virtual Agents対話型チャットボットを作成し、顧客対応や社内FAQ支援に活用できるAIチャットボットサービス

加えて、データの視覚化と分析にはPower BIも活用できます。Power BIはMicrosoft 365利用者なら誰でも使える高度なデータ分析プラットフォームで、各種データを集計・可視化し、レポート共有や更新を容易にします。これにより、データに基づく意思決定を促進し、組織にデータ駆動型の文化を根付かせることが可能です。

【補足】

なお、社内SNSツール「Yammer」は2023年に「Viva Engage」へ名称変更され、Microsoft Vivaスイートに統合されました。基本的な機能や目的(社内コミュニケーション活性化)は引き継がれており、Teams上からViva Engage(旧Yammer)のコミュニティにアクセスすることも可能です。名称変更に伴う混乱を避けるため、本記事でも適宜言及いたします。

以上のように、Microsoft 365には主要ツールから応用ツールまで幅広く揃っています。しかしそれらを「宝の持ち腐れ」にしないためには、単体で使うだけでなく相互連携させて活用する視点が重要です。

次章からは、こうしたMicrosoft 365のツール連携によって実現できる業務効率化の具体策を、中級編として紹介します。

中級編:Microsoft 365連携で業務効率をさらに上げる3つのツール活用

日々の業務の中で、「もっとMicrosoft 365を便利に使いこなしたい」と感じたことはありませんか。ここではMicrosoft 365と組み合わせることで個人業務の質やチーム協働の可能性を拡げ、デジタルワークプレイスを実現する3つのツールに注目します。

SharePointやTeams、Yammer(Viva Engage)などは既によく知られていますが、それ以外にも認知度は低いものの導入効果の大きいツールが存在します。適切に理解し活用すれば、従来以上の業務効率化や生産性向上が期待できるでしょう。それでは順に紹介していきます。

Power Automate:反復作業の自動化で生産性アップ

「Power Automate」(旧称Microsoft Flow)は近年注目を集めているRPA(Robotic Process Automation)の一種で、PC上の定型業務を自動化するワークフローを簡単に作成できるサービスです。

日々発生するちょっとした雑務、たとえばメール添付ファイルの保存作業、定期レポートの作成、アプリ間データ転記などに費やす時間は意外と多いものです。Power Automateを使えば、そうした定型作業に費やす手間を削減し、本来のコア業務に集中できます。実際に定型業務を自動化することでより付加価値の高い仕事に時間を充てられるため、結果的に生産性が飛躍的に向上します。

加えて、Power Automateには高度な処理も可能です。たとえば条件分岐のアクションを設定すれば、「もし○○なら△△する」といったルールに沿った自動処理を複数組み込めます。日常業務でも「信号が赤なら止まる」のように条件判断で行動していますが、同様にPower Automate上で「特定の条件を満たしたら通知する」「数値が閾値以上なら別の処理を実行する」「テキストに特定の語が含まれる場合は別フォルダへ仕分ける」等、複雑な条件設定が可能です。

こうした機能を活用すれば、プログラミングの専門知識がなくても低コストでさまざまなアウトプットを自動実現できます。発想次第で応用範囲は無限大で、従来は開発に数百万円かかるようなシステムも自前で実現可能になるでしょう。実際、Power Automateは「誰でも技術者になれる」ポテンシャルを秘めたツールと言えます。まずは小さなフローからでも実際に作ってみて、その効果を体感することをおすすめします。

Stream:動画共有によるナレッジ浸透とエンゲージメント向上

「Stream」はMicrosoft 365に含まれる企業向け動画配信サービスです。チーム会議や社内イベント、研修のライブ配信および録画共有(オンデマンド視聴)を簡単に実現できます。

たとえば、Stream+SharePoint Onlineの組み合わせで社内ポータル上に動画ライブラリを作成し、ナレッジ共有やオンライン研修に活用することも可能です。動画による情報共有は文章より伝わりやすく、従業員の学習意欲やエンゲージメント向上に寄与します。

Streamにはアクセス権限の細かな設定機能があり、限定メンバーだけに研修ビデオを配信したり、機密度の高い会議録画を特定グループ内で共有したりといった運用もできます。また動画ごとにコメント機能が備わっており、視聴者同士がプレゼン動画に対して議論・フィードバックし合うといった使い方も可能です。

地理的に離れたメンバーとも動画コンテンツで知見を共有し、組織知を醸成できる点で、Streamは単なる動画保存以上の価値を提供します。働き方が分散する中でも、動画コンテンツを軸に組織の一体感や学習文化を育むことができるでしょう。

Power BI:データの「見える化」で意思決定を強化

「Power BI」(ビジネスインテリジェンス)はMicrosoft 365ユーザーなら誰でも利用できるデータ分析・可視化プラットフォームです。Excelでは扱いきれない大量データも、Power BIを使えば簡単にグラフやダッシュボードを作成し共有・更新できます。社内外のさまざまなデータソースを集約して可視化し、必要に応じて抽出・変換・結合といった加工も可能です。

たとえば各部門の受注・売上実績データが定型フォーマットで集まるなら、Power BIで自動集計グラフを作成し、SharePointのポータルに埋め込んで部署横断で閲覧できる「バーチャル資料室」を設置できます。

これにより、今までは各部署に問い合わせてExcelを集め手作業で分析していたプロセスを大幅に効率化できるでしょう。データ更新頻度が高い場合も、自動化しておけば常に最新の情報が反映され、担当者は更新作業に追われずに済みます。

さらに、Power BIの導入効果は単にデータ分析が楽になるだけではありません。属人的な勘や経験に頼らずデータ事実に基づいた意思決定を行う文化を根付かせるツールでもあります。組織にPower BIを標準装備すれば、メンバー各自の「データを視覚化する力」だけでなく「データを読み解く力」の向上も期待できます。

可視化されたデータは共通言語となり、部門間で共通認識を持った議論が可能になります。こうしたデータドリブンな姿勢は、現代のDX推進に不可欠と言えるでしょう。

応用編:Power Platformによる拡張とAI活用で広がる可能性

企業のDXをさらに一歩先に進めるには、Microsoft 365標準ツールの枠を超えた高度な活用がポイントです。ここでは大企業向けEnterpriseプランで利用可能な発展的機能として、「Power Platformの活用」と「生成AI Copilotとの協働」、2つのトピックに注目します。これらを駆使すれば、Microsoft 365のポテンシャルは飛躍的に向上します。

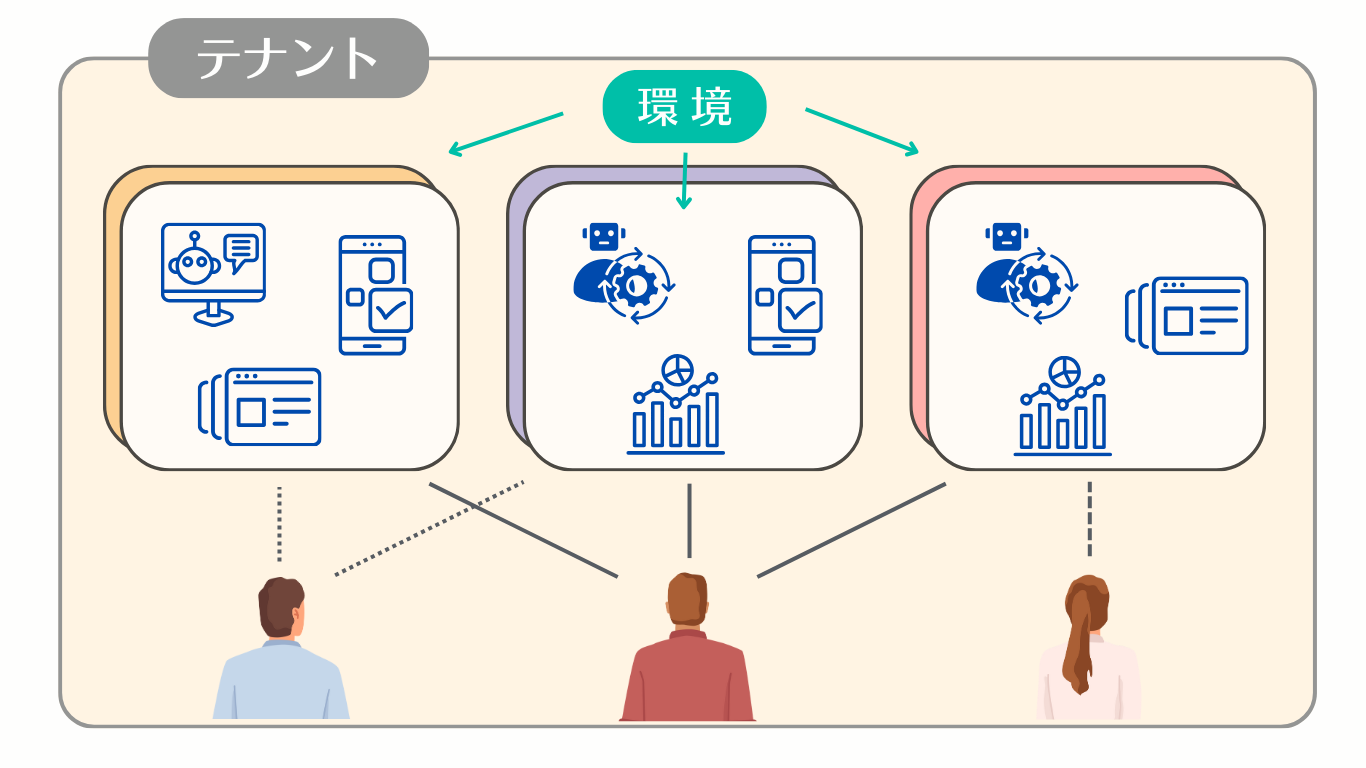

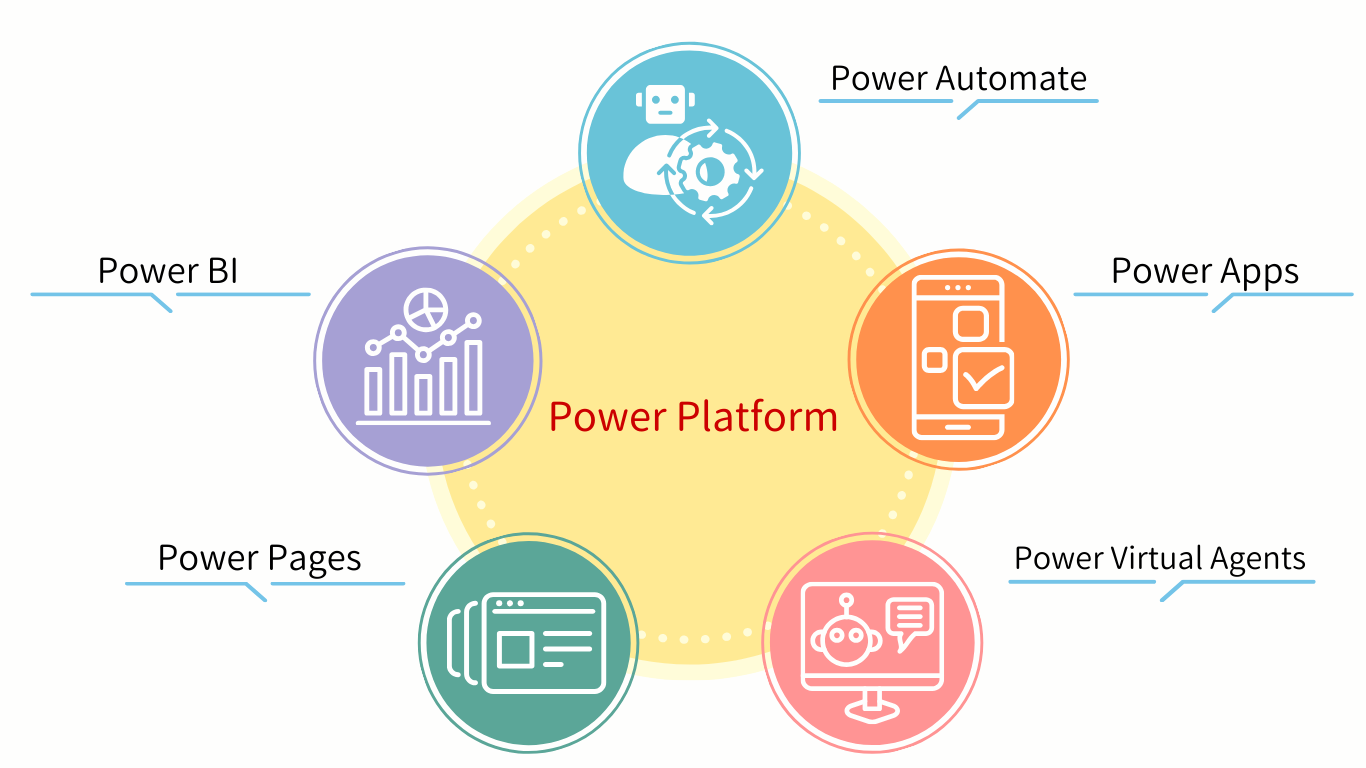

Power Platformによる業務アプリ拡張と自動化

「Power Platform」とは、先述のPower BI・Power Apps・Power Automate・Power Virtual Agentsといったツール群を総称したプラットフォームで、企業のDXを強力に後押しするものです。これらを組み合わせることで、ビジネスプロセスの効率化やデータ駆動型の意思決定、自社独自の業務アプリ開発まで実現できます。

Power Appsを使えば、現場のニーズに即したカスタム業務アプリをローコード(ほぼノンプログラミング)で内製可能です。紙やExcelで管理していた申請フローをアプリ化したり、現場スタッフがスマホで入力できる点検報告アプリを作成したりと、アイデア次第で業務にフィットしたツールを自作できます。これにより、これまでIT部門や外注に頼っていた開発を現場主導で進められ、業務改善のスピードが飛躍的に向上します。

Power Virtual Agentsでは、チャットボットによる自動応答システムを構築できます。たとえば社内の問い合わせ対応にボットを導入すれば、よくあるQ&Aを自動応答し担当者の負担を減らすことが可能です。AIを活用したチャットボットが24時間体制で社員の質問に答える仕組みは、テレワーク環境でも社員を支援し、生産性向上に寄与します。顧客向けに活用すれば、簡易な問い合わせを即時回答することで顧客満足度アップも期待できるでしょう。

このようにPower Platformは業務の「すきま」を埋めるカスタムソリューションを迅速に生み出せる点が魅力ですが、一方で「ローコード」とはいえ一定の専門知識や開発スキルも要求されます。社内に適切な人材がいない場合や短期間で高度なアプリを構築したい場合には、外部の専門パートナーに開発を委託する選択肢も有効です。

たとえば弊社のようにMicrosoft 365の資格保持者が多数在籍するパートナー企業であれば、Power Platform導入から開発、既存システムとの統合まで包括的に支援できます。自社リソースと外部リソースをうまく組み合わせて、Power Platformの恩恵を最大化しましょう。

Copilot:生成AIとの統合で業務が変わる

最後にご紹介するのは、Microsoft 365における生成AI統合の最新トピック「Microsoft 365 Copilot」です。2023年11月、世界的に注目を集める生成AI機能「Microsoft 365 Copilot」のEnterpriseプラン向け提供が正式に開始されました。さらに2023年12月には一般ユーザー向け提供も始まり、まさに次世代AIがビジネス現場に本格参入したタイミングと言えます。

Microsoft 365 Copilotは、各ユーザーの業務データ(Microsoft Graphが保持するメール、予定、文書、チャット履歴等)を理解し、GPT-4など大規模言語モデル(LLM)のパワーを借りて賢い提案やコンテンツ生成を行うAIアシスタントです。

具体的に、Copilotは以下のようなことを実行してくれます。

- Teams: 会議の議事録作成、チャットの重要ポイント抽出、埋もれた情報の要約レポート作成

- Outlook: 受信メール内容の要約や返信メールのドラフト生成

- Word: 文書のドラフト作成(対話的にAIに指示しながら文章生成)、文章要約、口語→ビジネス調のトーン変更

- Excel: データ分析の自動化、トレンドやインサイトの抽出、ピボットや関数の自動生成

- PowerPoint: プレゼン資料のアウトライン作成、スライド内容の要約、レイアウト自動調整によるデザイン改善

ご覧のように、CopilotはMicrosoft 365の主要アプリ(Teams、Outlook、Word、Excel、PowerPointなど)にシームレスに統合されて動作し、日々の資料作成やコミュニケーションの手間を大幅に削減してくれます。

たとえばTeams会議中に「この議論の要点をまとめて」と指示すれば、AIがリアルタイムに議論内容を把握し、議事録やタスク抽出をしてくれるといった具合です。従来人手で行っていた煩雑な作業をAIが肩代わりしてくれるため、担当者はコア業務に集中できる時間を確保できるようになります。

もっとも、生成AIである以上、Copilotの提案や生成物が常に完璧とは限りません。社内データを学習ソースとしているため精度は高いものの、誤情報(いわゆる「幻覚」)の混入リスクもゼロではありません。そのため、Copilotが提示した内容を人間がチェック・編集するプロセスは依然重要です。

しかしMicrosoftはCopilotの回答と共に情報源も提示する設計を導入しており、ユーザーがAIの回答に対する正確性を検証できる仕組みになっています。このように安全性にも配慮されつつ進化しているCopilotを上手に活用すれば、メール対応や資料作成に追われていた時間を削減し、ビジネスの創造的な部分に注力できるでしょう。

【参考】

Copilot機能は現在追加ライセンスが必要であり、企業向け「Microsoft 365 Copilot」(有料アドオン)の提供形態となっています。今後さらに対応アプリの拡大や新機能追加(例:「Copilot Studio」で独自プラグイン開発等)の見通しも発表されており、Microsoft 365のAI統合は今後ますます進化していくと考えられます。

コミュニケーターが切り開く未来志向のAI戦略 世界のインターナルコミュニケーション最前線⑤

この記事では、急激に変容し続ける世の中で、この先の将来、企業のコミュニケーション部門、コミュニケーション職に…

Teams最新動向と新アプリ「Loop」によるコラボレーション強化

コラボレーション基盤であるMicrosoft Teamsも日々進化を遂げています。近年のアップデートでは、会議のライブ文字起こしと自動翻訳機能が登場し、多言語チームの会議でも即座にリアルタイム字幕・翻訳が表示できるようになりました(※一部機能はTeams Premiumライセンスが必要)。

また会議後には録画・議事録・チャット・共有ファイルが自動でひも付けられ、後から参加者が簡単に内容をキャッチアップできるようになるなど、会議の生産性を高める機能が充実しています。チャット面でも、重要メッセージのピン留めや通知のカスタマイズなど情報過多を整理する工夫が加わり、大規模チームでも過去情報をスムーズに追跡可能です。さらに近い将来、3Dアバターを使った没入型のオンライン会議(Microsoft MeshによるVR会議)もTeams上で実現予定と発表されており、リモートコラボレーション体験はますます向上するでしょう。

一方、新しいコラボレーションアプリとして注目なのが「Microsoft Loop」です。Microsoft Loopは、チームのアイデア、コンテンツ、タスクを一つのワークスペースに集約してリアルタイムに共同編集できるプラットフォームです。

Loopの特徴は「コンポーネント」と呼ばれる単位で情報を扱う点にあります。たとえばTo Doリストや表、段落テキストなどをLoop上で作成しコンポーネント化すると、それをTeamsのチャットやOutlookメールに貼り付けて共有できます。貼り付け先でもコンポーネントはリアルタイムに編集可能で、変更内容は元のLoopページにも即時反映されます。

これにより、チャットで話し合いながら同じリストを編集するといったシームレスな共同作業ができるのです。Loopはまさに「どのアプリからでもアクセス・編集できる共有キャンバス」として、既存のTeams/SharePointによるコラボレーションを補完・強化する存在です。現在はプレビュー段階ですが、今後Microsoft 365におけるプロジェクト管理やブレインストーミングの在り方を大きく変える可能性があります。

なお前述のとおりYammerはViva Engageへ名称変更され、Teamsから社内コミュニティに参加できるようになるなど統合が進んでいます。Microsoft Vivaプラットフォーム自体も、社員エンゲージメントやラーニング、目標管理(OKR)を支援するモジュール群として発展中です。

たとえば上級管理職と従業員の交流の場「リーダーシップコーナー」機能など、従来Yammerではできなかった新機能もViva Engageに追加されています。Microsoft 365のコラボレーション基盤は統合と進化を続けており、組織のコミュニケーション活性化やナレッジ共有をより強力にサポートしていくでしょう。

事例紹介:Microsoft 365を活用した業務自動化の実例5選

ここからは、これまで解説してきたPower Automate、Stream、Power BIの3つのツールを活用し実現できる業務自動化の一例を、5つご紹介します。実際の取り組み事例を踏まえていますので、具体的な活用イメージを持っていただけるでしょう。

重要な連絡を見落とさない通知設定(Power Automate)

社内コミュニケーションにYammer(Viva Engage)を利用している企業は多いでしょう。経営陣や他部署から重要なアナウンスがYammerで投稿されても、普段Teams中心で仕事をしているとつい見逃してしまうケースがあります。

そこで、Power Automateによる自動化を活用し、投稿されたYammerメッセージを自動でTeamsに転送通知させる仕組みがおすすめです。実際に弊社ソフィアで行った例では、Yammer上で特定メンバー宛てに投稿されたメッセージについて、Teamsのチャットでも同じ内容をメンション付きで通知し、かつ元のYammer投稿へのリンクも添付するように設定しました。

このフローによって「社内連絡を見逃してしまう」事故を大幅に減らすことができています。複数ツール間の情報連携でカバーし合う好例と言えるでしょう。

上司からのメール受信時にプッシュ通知(Power Automate)

リモートワークの普及により毎日大量のメールが届く現在、重要なメール(たとえば主要取引先や直属上司からのメール)が埋もれてしまい、見落とすリスクが高まっています。

そんな事態を防ぐため、特定の相手からメールを受信した際にスマホ等にプッシュ通知を飛ばすプロセスをPower Automateで自動化しておくことが有効です。あらかじめ対象上司や顧客のメールアドレスを条件に設定しておけば、メール到着と同時に「○○様から重要メール受信」といった通知が届くようになります。これにより、メールチェックの手間を省きつつ重要連絡のタイミングを逃さない体制を作れます。とくに外出や会議中でもスマホ通知で即座に気付き対応できるため、機会損失やトラブル防止につながります。

勤怠打刻漏れを自動でTeams通知(Power Automate)

勤怠管理が紙のタイムカードからクラウドシステムに移行した企業も多いでしょう。その際によく聞く悩みが「打刻漏れの多さ」です。出勤や退勤の打刻忘れがあると給与計算等に支障を来すため、事務担当者が個別に催促する手間が発生します。

これもPower Automateで自動化可能です。たとえば、所定の時刻までに打刻が無い場合にTeamsのチャットで本人にリマインドメッセージを自動送信するフローを組んでおきます。「プロジェクト開始時間になったら担当者に開始報告を促す」「所定終業時刻に未打刻者へ一斉通知する」等、応用範囲は広いでしょう。このようにTeamsへの自動メッセージ投稿により、毎回担当者が手動でメールやチャットを送る手間を省けし、メンバーも打刻漏れにすぐ気付いて是正できるようになります。

SharePointサイトに動画コンテンツを掲載(Stream)

社内ポータルなどSharePoint Onlineのサイト上に研修動画やナレッジ共有動画を掲載したい場合、Streamを使うと便利です。

Streamには動画コンテンツ共有の方法がいくつかあります。メールで視聴リンクを通知する方法や、指定時刻にTeamsチャットへ動画リンクを自動投稿する方法、Yammer(Viva Engage)に動画を埋め込んで共有する方法などさまざまありますが、中でもSharePointサイトに埋め込む方法は多くの社員に見てもらいたいコンテンツに有効です。

サイト上に動画プレーヤーが直接埋め込まれるため、利用者はポータル閲覧の流れで自然に動画学習できます。先述のようにアクセス権設定も可能なので、部署別の研修動画を各部署サイトに限定公開するといった運用も簡単です。さらにStreamでは動画にコメントを付けたり、タイムスタンプ付きで質問できる機能もあるため、動画を起点に社内ディスカッションが生まれる効果も期待できます。

SharePointサイト上に業績グラフを常設(Power BI)

各部署の売上実績やKPI達成状況を社内で共有したい場合、Power BIでダッシュボードを作成しSharePointサイトに埋め込む方法が有効です。たとえば営業成績やプロジェクト進捗などのデータを定型フォーマットで集約し、それをPower BIで自動的にグラフ化してSharePointの部署ポータルに掲載します。

こうしておけば、部門横断の「見える化ボード」として常に最新データが参照可能になります。それぞれの担当者が毎回データを集めて個別にExcelで分析…といった手間は不要になり、共通の最新指標を見ながら議論や意思決定ができるようになります。実際この仕組みを導入した企業では、「会議前の数字確認作業が激減した」「データに基づく部門間の建設的対話が増えた」といった効果が報告されています。Power BI+SharePointによる情報共有は、データドリブンな組織文化を醸成する第一歩と言えるでしょう。

まとめ:Microsoft 365の可能性を引き出しDXを加速しよう

かつては社内システムの構築やRPA導入には高度な専門知識と多大なコストが必要でした。しかし現在ではMicrosoft 365をはじめとするクラウドサービスを活用することで、従来は想像もできなかった領域まで自分たちの手で作り上げることが可能になっています。

必要なのは、ほんの少しの好奇心と行動力です。その先には、これまでの常識を変える新たな発見や、業務効率化・生産性向上につながる大きな可能性が広がっています。ぜひこの機会に、Microsoft 365の新たな活用にチャレンジしてみてください。あなたとあなたの組織の変革への一歩になるはずです。

Microsoft 365のさらなる利活用や業務自動化の取り組みに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家が御社のDX推進を力強くサポートいたします。

関連事例

よくある質問

- Microsoft365の自動化とは何ですか?

・重要な連絡を見落とさない通知設定

・上司からメールを受信したらプッシュ通知を受け取る

・Microsoft Teamsにメッセージを投稿する

・SharePointサイトに動画を掲載する

・SharePointサイト上に受注や売上実績のグラフを掲載する

- Microsoft365のツール連携とは何ですか?

Power Automate:

反復作業とペーパーレスのプロセスを合理化する

Stream:

ビデオ活用によるエンゲージメントと生産性の推進

Power BI:

企業活動におけるデータのビジュアル化などがあります。

株式会社ソフィア

システムコンサルタント

山口 孝弘

新規システム導入時や、既存システムのリプレイス時などのシステムコンサルティングが得意です。Microsoft365の利活用支援やSharePoint上へのポータルサイト、WEB社内報の構築をお手伝いします。

株式会社ソフィア

システムコンサルタント

山口 孝弘

新規システム導入時や、既存システムのリプレイス時などのシステムコンサルティングが得意です。Microsoft365の利活用支援やSharePoint上へのポータルサイト、WEB社内報の構築をお手伝いします。