2025.07.25

Power Automate 活用事例集!使い方とできること、導入方法を紹介

目次

マイクロソフト社が提供するPower Automate(パワーオートメイト)は、業務プロセスを自動化するためのワークフロー構築・RPA作成ツールです。オフィスワークにおける定型業務を自動化し、業務を効率化したい時に活用できます。

しかし、いざ自動化を進めようと思っても、実際にAutomateを使ってできることや、具体的な使い方がわからずに二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事ではPower Automateの導入・活用事例を通じて、具体的な使い方をご紹介します。自部署の業務効率化に悩んでいる方はもちろん、会社のDX推進がなかなか進まないとお悩みの情報システム部門の方や、働き方改革推進を担う人事部門の方はぜひ参考にしてください。

Power Automateとは

Power Automateは、以前Microsoft Flowと呼ばれていたもので、PowerAppsやPowerBIと同じMicrosoftPowerPlatformのひとつです。

Power Automateを業務に活用することで、専門的な知識を必要とせずにファイルの同期や通知の受信、データの収集などのワークフローを自動化することが可能です。

自動化は、「条件(トリガー)」と「実行内容(アクション)」を組み合わせたプロセス(フロー)で構成されます。ある条件が満たされたとき、あらかじめ設定されたアクションが自動的に実行される仕組みで、例えば下図のような関係を構築できます。

| 条件(トリガー) | 実行内容(アクション) | 期待効果 |

|---|---|---|

| 上司からメールを受信する | 部下にプッシュ通知を送信する | リモートワークでメールが増えたため、携帯でプッシュ通知を受け取り、埋没リスクを防ぐ |

| 研修受講者がテストやアンケートを完了する | 事務局にOutlookで通知を送信する | 誰かがアンケートを完了した際すぐに通知を受け取れるため、リモート環境下で進捗管理に手間がかかるのを改善できる |

| YouTubeでの検索条件に新しい動画が一致する | MS Teamsにメッセージを投稿する | 広報動画や研修ビデオなど社員が見るべき動画が交際された際に、抜け漏れなく社内に通知できるなど |

| Office365のメールにファイルを添付する | OneDrive for Businessにファイルを保存する | 添付が多く探すのが大変な場合、自分のOneDriveと同期させることで探しやすくなるなど |

Power Automateには多数のコネクタが用意されているため、Microsoft環境外のアプリケーションでも自動化フローを作成することができます。

Power Automateの活用事例4選

コロナ禍を契機としてリモートワークが一般化したことで、これまでのオフィスワークになかったコミュニケーション上の問題が発生し、業務上のミスや効率の悪化につながるケースが増えています。このような状況に対し、Power Automateを活用することで、ワークフローの自動化して業務の効率化やミスの防止を図ることができます。以下、具体的な活用事例をご紹介します。

事例1:承認フローを自動化する

- 事例の概要

申請→承認に伴う業務フローを自動化した活用事例です。トリガーとアクションの組み合わせに加え、NGワードによるフィルターを設定することで、書類の不備を検出してアラートを出すなどの複雑なフロー処理も可能となります。

経費精算処理を自動化した事例では、ユーザーがPower Apps上で項目入力と領収証画像のアップロードを行い、登録ボタンを押すと、それをトリガーとして上長の承認フローに回す仕組みを構築しました。 - 得られた効果

承認フローの自動化により、紙に出力して確認する手間(一人一回あたり5分)を削減し、業務効率化とペーパーレス化を同時に実現しました。またリモートをメインに働いている方が、申請のために出社する必要もなくなりました。 - その他の事例

同様の方法で自社株売買の申請承認フローを自動化し、それまで事務局と申請者が個別にメールで行ってきた業務を改善しました。それまで手動のメールで複数回のやり取りが行われていたプロセスを、申請から承認まで自動化したことで、業務の短縮化と、ヒューマンエラー発生リスクの低減に成功したのです。 - 今後の展開

このケースでは正確なデータが揃っているかを確認するため、あえてプロセス中に目視のセクションを介在させました。しかし、自動化のプロセス中でデータの不備を100%検出することができれば、目視確認は必要なくなるため、さらなる効率化の余地があります。また、データ入力画面のUIをカスタマイズすることで、申請者側の入力ミスや負担を減らすことにも期待できます。

事例2:重要なメッセージを転送する

- 事例の概要

これまではユーザー側の主体的なアクションによって、多数のメッセージを逐次確認する必要があったものを、ユーザーにとって重要なメッセージが届いたときのみプッシュ型通知を送る形に転換しました。これによって、確認の手間を省くことができ、抜け・漏れなどのエラーリスクも減少しました。

この仕組みを使って、以下3つの取り組みを実施しました。

-

電話メモの自動転送:

オフィスの全員へメールで随時通知されてくる「オフィスへの電話連絡の記録」を自動解析し、どの担当者宛のメものかを選別。各担当者に関係のあるもののみ、本人担へのメンション付きでTeams・Slack等に自動転送

-

課題提出のリマインド:

研修実施の前後などリマインドリストで設定した日時に、事前・事後課題の提出リマインドメッセージを研修参加者宛に自動投稿

-

投稿の通知:

〇〇の投稿があった際、その内容を他チャンネル(Teamsやメール、Yammerなど)へ自動通知

- 得られた効果

「1.電話メモの自動転送」事例では、1件10秒のチェック×1日30件×社員数(30名)=月50時間の削減を実現しました。同様に「2.課題提出の自動リマインド」のケースは1回10分×1日5回=月17時間の削減につながりました。 - その他の事例

掲示板に投稿された記事・お知らせを、別の掲示板に自動的に転送するフローを構築しました。業務やコミュニティの切り分けにより複数の掲示板が運営されており、同じ内容の投稿をそれぞれに行うのは、二度手間となっていました。片方の投稿をトリガーとし、指定の別の掲示板にも投稿されるように改善を施すことで業務が軽減されました。 - 今後の展開

掲示板だけでなく、例えばメールの内容をTeamsの特定チャンネルに送る、Yammerの特定グループへ投稿する、など転送元と転送先の設定は色々なパターンが可能です。これらは、複数のチャネルに情報を掲載することでユーザーが情報に触れる頻度を増加させ、見落としリスクを軽減するとともに、次段階の業務(アクション)を開始する合図(トリガー)としても活用することができます。

事例3:コミュニケーションのログを解析する

- 事例の概要

Teams、Yammer等も含むMicrosoft365ユーザーの利用履歴を取得し、各投稿のいいね数やコメント数、またコメント内容など定性情報を集計・分析しました。

分析データから「人気上位記事のセレクション」など、新たなコンテンツを自動生成したり、テキストマイニングによりアクセス増加が期待できるコンテンツの特性を把握して、コンテンツの改善や拡充に活用しました。 - 得られた効果

ビジネスコミュニケーションツールにおけるコミュニケーションアクティビティを可視化し、またユーザーやチーム単位のランキングを作成することで、ユーザーの関与意欲を促進させる効果を狙いました。結果として、ユーザーの参加モチベーションを向上させ、投稿数20%増を果たす成果が得られました。 - その他の事例

業務に関わらないコミュニケーションが行える社内SNSツール「Yammer」でログを取得、集計するプロセスを自動化しました。社内のオンラインコミュニケーション状況を可視化・マップ化することで、社内交流の促進に向けた新しいコミュニケーション施策を検討する際の材料として活用しました。 - 今後の展開

取得、集計した内容を、さらにYammerを使ってユーザーへフィードバック、コミュニケーションの促進を図ります。単純な数値的フィードバックに加え、ユーザーランキング表示や上位ランクユーザーに対するインセンティブなどの施策を展開することで、競走的モチベーションの醸成を期待します。

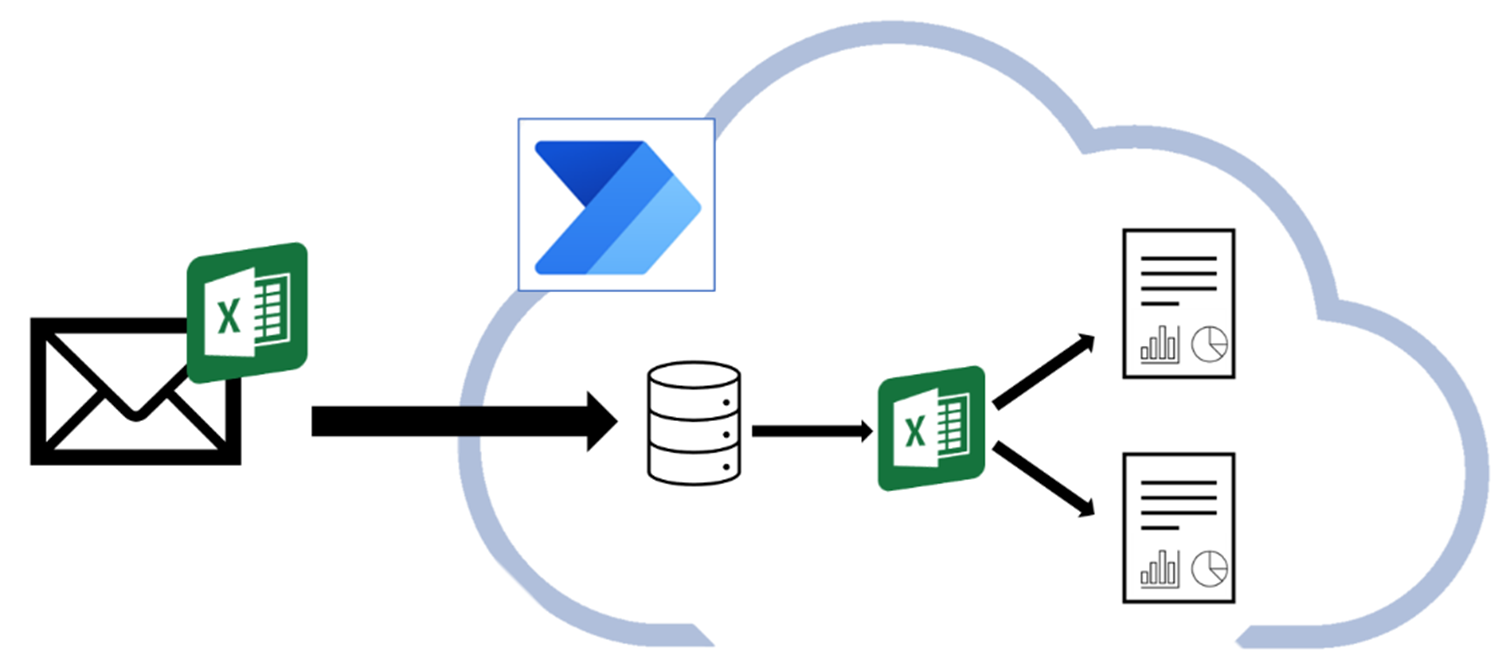

事例4:データを転記し、ファイル化する

- 事例の概要

受け取ったメールに添付されたcsvファイル内のデータを、あらかじめPower Automateで設定したルールに基づいて、Excelファイル内の指定位置に転記、指定のファイル名をつけて指定の場所に保存するものです。

例えば、サーバーの利用状況を示すcsvファイル内のデータを加工し、Excelファイル内の計算式によってサーバー使用料を自動計算、生成したExcelファイルを別名保存することで、手作業の負担が軽減されます。 - 得られた効果

当該上記の事例にでは、月1時間程度の時間削減を実現しました。一方、社内に類似する業務は一定数存在し、すべてにこの仕組みを応用することで月10時間程度の削減が期待できます。業務の自動化によって削減された時間をデータ分析など生産性の高い仕事に振り向けるとともに、情報の蓄積や共有、アクセス促進が期待できます。

Power Automateの導入方法

Power Automateによる業務の自動化・効率化について、4つの事例からイメージを掴んでいただけたでしょうか。

もし、今後あなたの職場でPower Automateを活用する場合は、まず前提として、自社や部署内でPower Automateが利用可能な状態になっている必要があります。Microsoft Power Automateが使えるかどうか、自社が契約しているMicrosoft365のプランを確認したり、情報システムの関連部署へ問い合わせたりしてみてください。

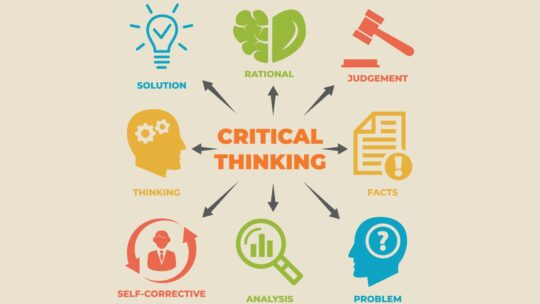

次に、職場の業務フローの中に存在する「定型業務」を洗い出します。冒頭で示したように、自動化は「条件(トリガー)」と「実行内容(アクション)」を組み合わせたプロセス(フロー)で構成されます。人の目や手を介在する必要性が低く、省力化できる可能性のあるフローを探し、自動化への移行を検討します。

業務フローの中には、既に何らかのITツールを使用して業務を行っている業務だけでなく、紙の伝票を起票し担当部署に提出するなど、そもそも手作業が標準の場合もあります。その場合はまず、当該業務を支援可能なITツールに置き換え、そのフローの必要性や手順を体系的にとらえなおしましょう。

いずれの場合でも、ひとまずプロトタイプを作成して、実際に活用していく中で検証を進め、より現場に適したものを形作っていくスタイルが有効です。

Power AutomateにおけるAI活用のメリットと活用事例

近年のRPAツールではAI(人工知能)との統合が大きなトレンドとなっており、Power Automateも例外ではありません。Power AutomateにはAI Builderと呼ばれる機能が組み込まれており、専門知識がなくても高度なAIモデルを作成して業務プロセスに組み込むことが可能です。例えば、画像認識や物体検出、文章の感情分析、カテゴリ分類など、多様なAIモデルが用意されており、これらを組み合わせることでデータの予測分析や自然言語処理、画像からの情報抽出といった処理を容易に実現できます。こうしたAIの活用により、業務の精度と効率は飛躍的に向上します。

AI活用の具体的な例として、紙の伝票や請求書から情報を読み取るケースが挙げられます。Power AutomateのAI Builderを使えば、スキャンした帳票やPDFからテキストデータを自動抽出し、必要な項目を整理できます。実際にフォーム処理モデルで請求書や領収書から日付・金額・取引先名を読み取り、経理システムへ自動登録するといった運用も可能です。さらに感情分析の機能を使えば、顧客アンケートや問い合わせメールのテキストからポジティブ・ネガティブといった感情傾向を分類・可視化できます。これにより、顧客満足度の傾向を把握してサービス改善に活かすといった使い方もされています。このようにPower Automateは、単なる定型業務の自動化にとどまらず、データの「質」や「意味」に踏み込んだ分析までノーコードで実現できる点が大きなメリットです。

また、2023年以降は生成AI(Generative AI)の活用も注目されています。Power AutomateのAI Builderにはテキスト生成モデルが導入されており、OpenAIのGPTモデルをフロー内で直接利用することが可能です。例えば、長文の要約やメール返信文のドラフト作成、テキストのカテゴリー分類といった処理を自動化できます。実際に「届いたメール内容を要約してTeamsに投稿する」「チャットボットのユーザー質問に対する回答文を自動生成する」等、従来は人手で行っていた高度な言語処理も、自動フローの一部として組み込めるようになっています。AIの導入によって「判断」や「識別」を伴う作業の一部を自動化できれば、これまで人に頼っていた業務もスピードアップし、ヒューマンエラーの低減や意思決定の迅速化につながるでしょう。

Power AutomateとPower Automate Desktopの違いとハイブリッド活用

Power Automateには大きく分けてクラウド版(クラウドフロー)とデスクトップ版(デスクトップフロー)の2種類の機能があります。クラウド版は主にOutlookやSharePoint、Teams、Salesforceなど各種クラウドサービスやWebアプリケーション同士を連携させるのが得意で、メールやファイルの操作、通知や承認プロセスなどをインターネット経由で自動実行できます。一方、デスクトップ版(Power Automate Desktop)はPC上で行う作業、例えばデスクトップアプリの操作やWindows上での繰り返し作業の自動化に特化しています。従来のRPAツールのように、画面上のボタンをクリックしたりExcelに入力したりといった、PC内で完結する操作を自動化する場合にPower Automate Desktopが有効です。

この2つは用途に応じて使い分けられますが、ハイブリッドに組み合わせて活用することも可能です。Power Automateのクラウドフローには「Desktop flows(デスクトップフロー)連携」コネクタが用意されており、これを使うとクラウド上のトリガーやスケジュールによってPower Automate Desktopをリモートで起動・実行できます。例えば、クラウドフローで毎日決まった時刻にトリガーを設定し、その時刻になると自動的に社内サーバーにあるPower Automate Desktopのロボットを起動して処理を行わせる、といったことも可能です。またクラウドフロー側で取得・蓄積したデータを引き渡して、デスクトップ側で処理・入力させる連携もできます。これにより、クラウド上の業務(例:メール受信やフォームへの入力)とPC上の業務(例:レガシーな社内システムへの入力作業)をシームレスにつなぎ合わせ、エンドツーエンドで自動化することが可能になります。

なお、Power Automate DesktopはWindows 11に標準搭載されており、Windows 10でも無料でダウンロードして利用できます。そのため個人利用や小規模な自動化であればライセンスを気にせずデスクトップ版を試せます。ただし、クラウドフローと組み合わせて企業内で本格活用する場合はPower Automateの有償プラン契約が必要です。特にクラウドフローからDesktop flowsコネクタを使ってデスクトップ版を操作するには、各ユーザーに対してPower Automateの「Per Userプラン」ライセンスが必要となります。この点は社内導入時に押さえておくべきポイントです。

ハイブリッド活用事例の一例

具体的なハイブリッド活用例として、例えば経理部門の請求処理を考えてみましょう。クラウド上では営業担当者からの請求書送付メールを受信トリガーとしてPower Automateが動き、添付のExcel請求書データを取得します。続いてクラウドフローからデスクトップフローを起動し、社内ネットワーク上の古い会計システム(クラウド未対応)をPower Automate Desktopで自動操作して、先ほど取得したデータを入力・登録します。最後に処理完了結果をクラウド側に返し、管理者にTeams通知する——といったフローです。このように、クラウドサービス間連携の強みとPC操作自動化の強みを組み合わせれば、従来は人手でつなげていた業務プロセス全体を自動化でき、さらなる効率化が期待できます。

RPA・業務自動化の最新トレンド(2024~2025年)とPower Automateが優位である理由

2024~2025年時点のRPA/業務自動化トレンドとして、大きく以下のポイントが挙げられます。

- AI・機械学習の活用拡大: 前述の通り、RPAにAIを統合してプロセスを高度化する動きが加速しています。Power PlatformのAI Builderのように、予測分析や自然言語処理、画像認識を取り入れて業務精度を上げる取り組みが一般化してきました。特にカスタマーサポートの自動分類応答や、営業見込み度の予測、製造現場の品質チェック自動化などAI+RPAの事例が増え、大きな効果を上げています。

- ローコード/ノーコード開発の普及: 業務部門のユーザー自身が、自らの手でアプリやフローを作成できる環境が整い、市民開発(Citizen Development)が広がっています。従来はIT部門に依頼していたツール開発を、各部門が独自に迅速に行えるようになり、現場のニーズに合った最適化が進みました。Power Automateは直感的なUIとテンプレートでノンコーディングでも扱えるため、専門知識のない社員でも自動化ワークフローを構築できる点が大きな追い風となっています。

- エンタープライズでの本格導入拡大: 小規模な部署単位の利用から一歩進み、企業全体でRPAを導入する動きが急速に拡大しています。大企業ではグローバル規模のサプライチェーン管理や、複雑な財務プロセスの自動化、大量データ分析とレポート生成など、よりミッションクリティカルな領域でPower Platformを活用する例も出てきました。これにより全社的な業務効率化とデータ駆動型の意思決定が促進され、競争力強化につながっています。

- ハイパーオートメーションの潮流: 単一のRPAツール導入に留まらず、AI・チャットボット・プロセスマイニング・ローコード開発ツールなど複数の技術を組み合わせて業務変革を図るハイパーオートメーションが注目されています。Microsoft Power PlatformはRPA(Power Automate)だけでなく、アプリ開発のPower Apps、BIのPower BI、チャットボットのPower Virtual Agents、さらにはプロセスマイニング機能まで揃えているため、統合的な自動化基盤として注目度が高まっています。実際、業務プロセスを可視化して自動化候補を洗い出すPower Automate Process Miningの登場など、ツール面の進化も著しいです。

こうしたトレンドの中で、Power Automateが優位である主な理由を補強しておきましょう。

1. コストメリットと既存投資の活用

Power Automateは主要なRPA製品の中でもライセンス費用が低廉で、コストパフォーマンスに優れています。事実、2025年時点の調査ではMicrosoft Power Automateは商用RPAツール中で最も低い水準のライセンス料金を提供しているとの指摘があります。また、既にMicrosoft 365を契約済みで社内利用している企業であれば、そのエコシステム上にPower Automateを追加導入することで、既存のIT投資を最大限に活かせるのも大きな魅力です。余分なインフラ投資が不要で、Office製品やDynamics 365、Azureサービスなどと標準連携できるため、トータルの運用コストや管理負荷も抑えられます。

2. Microsoftサービスとの高い親和性

Power AutomateはMicrosoft製品群とのシームレスな連携を強みとしており、数百種類以上のコネクタ経由で様々なサービスと接続できます。特にOutlookメールやExcel、SharePoint、Teams、OneDriveといったMicrosoft 365内のサービスとはボタン一つで統合できるため、社内の情報伝達やデータ管理の自動化をスムーズに実現できます。さらにSalesforceやGoogleサービス、Slack、SAP、サービスNow等の他社クラウドとも公式コネクタで接続可能です。Power Automateで実現できる典型的な連携例(メール添付のOneDrive自動保存、フォーム投稿時の通知、など)は、同様に他社RPAツールでも実装可能なケースが多いですが、Microsoftプラットフォーム上で一貫して作業できる利便性と、トラブル発生時のサポート体制などにおいて信頼性が高い点で優位と言えます。

3. 使いやすさと市民開発の後押し

Power Automateはノーコード/ローコードでの操作性が非常に高く設計されており、専門の開発者でなくとも扱いやすい点が評価されています。実際、ユーザーインターフェースがOffice製品に近い感覚でデザインされており、「もし○○したら△△する」というフローを対話形式で設定できるCopilot(コパイロット)機能も提供されています。CopilotはPower AutomateにおけるAIアシスタントで、自然言語で「○○したい」と記述するだけで候補となるフローを提案・自動生成してくれる機能です。このように最新AI技術を取り入れることで、より平均的なビジネスユーザーにとって身近で使いやすい自動化ツールとなっています。その結果、社内のあらゆる部門・職種の人々が自分たちの業務課題をテクノロジーで解決する取り組みに参加しやすくなり、DX推進が加速しています。

4. 機能拡張性とPower Platform全体での展開

Power Automate単体でも多くの自動化ができますが、さらにPower Apps(業務アプリ開発)やPower BI(データ分析)と組み合わせることで「自動化のその先」を作り出せる点も優れています。例えば、単純な定型作業はPower Automateでロボットに任せつつ、そこで集約したデータをPower BIで可視化・分析し、得られた洞察を基にPower Appsで社内向けの意思決定支援アプリを構築するといった包括的な業務改善が可能です。Microsoftによる2024年の展望でも、多くの企業が単なるRPA導入に留まらずPower Platform全体を採用することで、真のデジタル戦略を実現していくだろうと予測されています。市場においても、他のレガシーRPA製品からPower Automateへのリプレース(移行)が増加しており、Microsoft Power Automateのシェアは今後さらに大きく伸びると見られています。こうした背景からも、Power Automateは最新トレンドを押さえた有力な選択肢であると言えるでしょう。

Power Automate導入のメリットと社内展開時の注意点

最後に、Power Automateを企業で導入・展開する際のメリットと留意点について整理します。

導入企業にもたらす主なメリット

Power Automateを活用することで、企業には次のような恩恵があります。

定型業務の大幅効率化

繰り返しの単純作業を自動化することで、これまで手作業に割いていた時間を大幅に短縮できます。例えばファイルのコピー・移動、メールの仕分け、データの転記といった日常業務をロボットに任せれば、人が対応する必要がなくなり業務全体の処理速度が向上します。浮いた時間をコア業務(人間にしかできない創造的な業務)に充てることで、付加価値の高い仕事に集中できるようになります。

ヒューマンエラーの削減

単調な手作業にはミスがつきものですが、Power Automateによる自動処理は一貫性が高く、人為的ミスを大幅に減らすことができます。特に長時間のデータ入力や確認業務では、人はどうしても注意力が途切れミスが発生しがちです。しかし自動化されたフローは設定通り正確に動作し続けるため、チェック業務の省略(ダブルチェックの不要化)にもつながり、品質向上と効率化を両立できます。

情報伝達の漏れ防止・必要な情報の自動取得

Power Automateはメールやチャット、各種アプリの通知を連携できるため、必要な情報を必要な人へ確実に届ける仕組みを構築できます。例えば特定の条件に合致する重要メールを受信した際、自動で担当者のスマホにプッシュ通知する、社内SNSへの投稿を監視して指定キーワードを含むものだけ別チャンネルへ転送する、Web上の公開データを定期取得して社内共有する、といったことが容易です。これにより、人手による情報チェックの手間を省きつつ、見落としや伝達漏れを防止できます。またインターネット上のデータ収集・ファイルダウンロード等も自動化できるため、手作業でブラウザを操作していた業務を削減できます。

非IT部門でも扱える手軽さ

Power Automateはプログラミング知識がなくても操作できるローコードツールであり、現場の担当者自身が「こういうフローがあれば便利なのに」というアイデアをすぐ形にできる点がメリットです。IT人材が不足している企業でも、新たに専門エンジニアを雇わずに現場主導で小規模なシステム開発・自動化が可能となります。テンプレートやサンプルが豊富に用意されているため、実現したいことに近いフローを探して少し修正するだけで動く場合も多く、ツール導入のハードルが低いのも特徴です。

コスト削減と高いROI(投資対効果)

上記の効率化やミス削減による時間短縮効果は、そのまま人件費コストの削減や生産性向上につながります。またPower Automate自体のランニングコストも比較的低いため、トータルで見たROIが高い傾向があります。例えばMicrosoftが委託したForrester社の総合調査では、Power Automate導入によって自動化を拡大した企業は平均で数百万ドル規模のコスト削減効果を報告しています(※具体的な数値は企業規模によります)。さらに、月額15ドル程度から利用できるクラウドライセンスやWindows標準搭載の無料版も活用すれば、小さく始めて効果を確認しながら段階的に拡大するといった柔軟なアプローチも可能です。このように低コストで始めやすく、効果が出れば大きなリターンが期待できる点で、Power Automateは企業にとって魅力的なソリューションです。

社内展開時の注意点(セキュリティ・運用管理・ガバナンスなど)

一方、Power Automateを社内で広く展開するにあたっては、以下のようなポイントに注意が必要です。

自動化が難しい業務の見極め

Power Automateを含むRPAは、あらかじめ決められたルールに従って処理を実行します。そのため、イレギュラー対応や人間の判断が頻繁に要求される業務を自動化するのは困難です。例えば例外パターンが多い経費承認業務や、クリエイティブな発想が求められるデザイン業務など、自律的な判断や創造性が必要な作業は自動化に不向きでしょう。Power Automateはあくまで単純作業を肩代わりさせ、人間は判断や戦略立案など高度な業務に集中するためのツールだと割り切り、適材適所で使うことが重要です。

従業員の心理的抵抗への配慮

業務自動化を導入する際、現場の一部社員から「自分の仕事が奪われるのでは」「負担が増えるのでは」といった心理的抵抗が生じることがあります。Power Automateによって業務効率が上がり生産性が向上すると、その裏で担当者の役割が変わったり仕事の進め方が変化するためです。これは新しい技術導入時には多少避けられない側面ですが、放置すると現場の協力が得られず導入が失敗する恐れもあります。対策としては、「自動化で浮いた時間で新たな価値を生み出してもらう」「単純作業の負荷軽減が目的であり人員整理が目的ではない」ことを丁寧に説明し、段階的にトライアルを実施して効果と安心感を共有することが有効です。社内報や勉強会などで成功事例を紹介し、社員の不安を解消しながら推進しましょう。

フローの属人化防止とナレッジ共有

Power Automateは簡単に誰でもフローを作れる反面、気づくと「そのフローは作成者しか中身を知らない」状態に陥りがちです。特に熱心な担当者が個人で次々に自動化を進めてしまうと、いざその人が異動・退職した際に残されたフローを誰もメンテナンスできない、といったリスクが高まります。実際、「担当者不在でフローがブラックボックス化し、少し修正すると別の箇所に不具合が波及する」といった問題も起こり得ます。このため、チーム内でフロー内容をレビュー・共有する体制を整え、文書化や引き継ぎを意識した運用が必要です。Power Automateにはフローの「共有」機能があり、複数人に編集・実行権限を与えることもできます。ただし共有時は自動的に接続先へのアクセス権も共有相手に委譲されるため、付与権限を絞るなど慎重な運用が求められます。属人化を防ぎ、組織としてフローを管理・改善できるように、ガバナンス体制と情報共有のルールを明確化しておきましょう。

セキュリティ対策とガバナンスの徹底

Power Automateは手軽に使える反面、セキュリティ面での配慮がおろそかになりやすいとの指摘があります。例えば、フローが自動返信メールを行う場合、想定外の相手先にも返信してしまい情報漏洩に繋がるリスクや、クラウド上で実行されるフローが社内の監視網をすり抜け不正に悪用されるリスクなどが考えられます。これらを防ぐには、環境ごとの権限設定やデータ損失防止(DLP)ポリシーの活用が重要です。Power Automateでは管理者が組織内のデータ流出を防ぐため、特定の接続先を禁止・制限するDLPポリシーを定義できます。例えば「機密データを扱う環境ではSNS系コネクタへの接続を禁止する」といったルールを設け、フローが社外の不適切なサービスと連携しないよう制御するのが望ましいでしょう。また、Microsoft提供のCenter of Excellence (CoE) キットを活用するのも有効です。CoEキットはPower Platformの利用状況を可視化・監査し、ガバナンスを強化するためのテンプレートとツール集で、環境内の全フローやアプリの把握、不要・非推奨リソースのクリーンアップ、ライフサイクル管理(ALM)の指針などが含まれています。IT部門はCoEを導入して定期的にフロー実行ログやエラーをチェックし、異常な挙動を検知したら開発者にフィードバックする、といった運用監視プロセスを整備するとよいでしょう。加えて、環境やゲートウェイの管理、ライセンス付与状況のレビューなども定期的に行い、ガバナンスとセキュリティを持続的に担保することが重要です。

以上の点に留意しつつ導入を進めれば、Power Automateは企業のDX推進における強力な武器となります。「人にしかできない業務に人材を振り向け、その他の定型作業は自動化する」という発想で、小さな部分から少しずつ改善を積み重ねてみてください。最初は部署単位の小規模な自動化から始め、成果が見えれば全社展開へと段階的に広げていくのがおすすめです。その際、IT部門と業務部門が協力し合い、定期的にコミュニケーションを図りながら進めることで、現場に根付いた形での自動化と継続的な改善が実現できるでしょう。

まとめ

今回の記事では、Power Automateを使った業務の省力化・自動化について解説しました。記事中で紹介した4つの事例の中に、あなたの職場で課題となっている業務に近いものがあれば、まずはそこから取り組んでみるのもよいでしょう。

ここで示した以外にも、Power Automateにはさまざまな活用方法があります。業務効率化に向けて、まずは定型業務(トリガー+アクションの組み合わせ)の洗い出しを行い、Power Automate活用の可能性を探ってみてください。

職場のPC環境でPower Automateが使えるかどうかわからない方は、情報システムの担当部門に問い合わせてみてください。実際の業務での活用事例は以下の記事でも紹介しています。

どうぞご参照いただき、Power Automate活用にお役立てください。

関連事例

よくある質問

- Power Automateとは何ですか?

マイクロソフト社が提供するPower Automate(パワーオートメイト)は、業務プロセスを自動化するためのワークフロー構築・RPA作成ツールです。オフィスワークにおける定型業務を自動化し、業務を効率化したい時に活用できます。

- Power Automateでどんなことが自動化できますか?

・経費精算処理を自動化:ユーザーがPower Apps上で項目入力と領収証画像のアップロードを行い、登録ボタンを押すと上長の承認フローに回す仕組みを構築

・電話メモの自動転送や課題提出のリマインドするなどの重要な予定を自動的に通知します。

- Microsoft Power Automateの活用事例は?

・申請→承認に伴う業務フローを自動化

・電話メモの自動転送や課題提出のリマインド、研修実施の前後などリマインドリストで設定した日時に、事前・事後課題の提出リマインドメッセージを研修参加者宛に自動化

株式会社ソフィア

コミュニケーションコンサルタント

小野寺 貴俊

業務改善を基軸とした、ITツールの調査・実践・応用が得意です。データ分析と組み合わせたDX(Digital Transformation)を推進していきます。

株式会社ソフィア

コミュニケーションコンサルタント

小野寺 貴俊

業務改善を基軸とした、ITツールの調査・実践・応用が得意です。データ分析と組み合わせたDX(Digital Transformation)を推進していきます。