リスクコミュニケーションとは?定義や目的!クライシスコミュニケーションの違いについて解説

最終更新日:2025.10.02

目次

近年、企業規模を問わず注目されている「リスクコミュニケーション」とは、事前にリスク情報を関係者と共有し、相互理解を図ることでトラブルを未然に防ぐコミュニケーション活動です。

リスクコミュニケーションを適切に実施すれば、万一危機が発生した際にも落ち着いた対応が可能となり、ステークホルダーからの信頼を高めることができるでしょう。本記事では、リスクコミュニケーションの目的や導入の手順について詳しく解説します。

また、混同されがちな「クライシスコミュニケーション(危機管理広報)」との違いをご紹介します。

リスクコミュニケーションとは?

企業活動では、消費者や地域住民などとの間でトラブルが起こることがあります。あらかじめリスクが想定される場合、その内容をステークホルダーに説明する「リスクコミュニケーション」は、企業にとって重要な責任です。

たとえば遺伝子組み換え食品の製造や有害化学物質の取り扱いでは、問題が発生する可能性が高まります。事前に情報を伝えて理解を得ることで、トラブルの回避につながります。

リスクコミュニケーションの定義

文部科学省の安全・安心科学技術及び社会連携委員会が公開している「リスクコミュニケーションの推進方策」によると、リスクコミュニケーションの定義は「リスクのより適切なマネジメントのために、社会の各層が対話・共考・協働を通じて、多様な情報及び見方の共有を図る活動」とされています。端的に言えば、リスクについて事前に説明し、相互理解を得る活動をリスクコミュニケーションと呼ぶのです。

リスクコミュニケーションという言葉は利用される分野によって定義が多少異なることがあります。例えば、厚生労働省は食品の安全行政においてリスクコミュニケーションを「リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換すること」と定義しており、ステークホルダーとして「消費者」を明示しています。

環境省も1989年の米国National Research Council(米国学術研究会議)の定義を引用し、「リスクコミュニケーションとは、個人、集団、組織間でのリスクに関する情報および意見の相互交換プロセスである」と紹介しています。

定義の表現は異なっていても、共通するのは「利害関係者間でリスクに関する情報を双方向に共有・交換すること」です。

つまり、一方通行ではなく関係者同士がリスク情報をやりとりし、認識をすり合わせていく点にリスクコミュニケーションの本質があると言えるでしょう。

参考:

文部科学省:安全・安心科学技術及び社会連携委員会「リスクコミュニケーションの推進方策」

厚生労働省:「リスクコミュニケーションとは」

リスクコミュニケーションの目的

リスクコミュニケーションの目的は、関係者にあらかじめリスクの情報を伝え、合意を得ておくことです。また同時に、情報を公開し、信頼関係を構築することも重要な目的となります。

さらにリスクコミュニケーションは、企業側の実務的なメリットにもつながります。リスクをステークホルダーに対して説明していく中で、企業は問題を整理・発見し可視化していくことができるでしょう。また、ステークホルダーとの双方向のやり取りを繰り広げる中で、リスクが実際に発生してしまった場合の責任の所在をあらかじめ明確にしておくこともできます。このようにリスクコミュニケーションは、有事の際の準備にもなるのです。

有事の際に適切な対応がとれるかどうかで、企業のイメージは大きく左右されます。リスクコミュニケーションは、一見するとステークホルダーのための活動であるように思えますが、企業側にとっても大きなメリットをもたらすと言えるでしょう。

近年では、2011年の東日本大震災における原発事故の経験から、企業や行政による適切なリスクコミュニケーションの重要性が改めて認識されています。環境省や経済産業省もリスクコミュニケーションの推進に乗り出し、事例集の公開やガイドライン整備などを通じて企業と地域住民との対話を積極的に支援しています。

リスクコミュニケーションは単なる危機回避策にとどまらず、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営の一環としても注目されており、ステークホルダーから信頼される企業になるための重要な取り組みと言えるでしょう。

クライシスコミュニケーションとの違い

リスクコミュニケーションは、「クライシスコミュニケーション」と混同されることがありますが、両者は明確に異なるものです。

クライシスコミュニケーションとは、緊急事態の発生を受けて行うコミュニケーションです。事件事故や不祥事が起きた場合に、被害を最小限に抑えるべく、消費者、地域住民などに対してコミュニケーションを図ります。多くの場合、メディアを通して謝罪会見を行ったり、詳細の情報を開示したりというかたちで行われるでしょう。

リスク発生前に行うのがリスクコミュニケーション、発生後に行うのがクライシスコミュニケーションと、両者には大きな違いがあります。平時からリスクに備えて対話と情報共有を行うリスクコミュニケーションに対し、クライシスコミュニケーション(危機管理広報)は不測の事態に際して被害を最小化するための情報発信である点が大きな相違点です。

リスクコミュニケーションの具体的事例

ここでは、リスクコミュニケーションに関する具体的な企業や行政の取り組み事例をいくつかご紹介します。

富士フイルム(工場と地域住民の対話)

富士フイルム株式会社は足柄工場において神奈川県および南足柄市と協働し、地域住民参加の「環境対話集会」を開催しました。工場で扱われる化学物質の排出リスクについて情報提供し、住民・企業・行政の三者で意見交換を行ったもので、工場見学や有識者による講演も含めたこの場を通じて、住民からは「企業の取り組みを知った上で双方向の意見交換ができ有意義だった」との声が寄せられています。

事前に開かれた対話の場によって、地域社会の理解を深めトラブルを防止するリスクコミュニケーションの好例と言えるでしょう。

徳島県(「徳島モデル」によるリスクコミュニケーション)

自治体の取り組みとしては、徳島県が食品の安全に関するリスクコミュニケーションに注力していることで知られます。専門家を講師とした講演会や、食品の生産・製造現場での体験型意見交換会、職員による出前講座など、地域の生産者・事業者・住民が相互にコミュニケーションする機会を積極的に設けています。

また、消費者庁と連携して施策の効果測定・分析を行い、これら包括的な取り組みを「徳島モデル」として全国の規範に位置付けています。行政と地域が一体となったリスクコミュニケーションにより、地域社会の信頼醸成とリスク低減を両立した好例でしょう。

米国・バルカンケミカル社(住民との協働によるリスク低減)

アメリカの化学メーカーであるバルカンケミカル社は、1980年代に有害廃棄物の焼却処理計画を巡り、地域住民や環境団体から強い反対運動に直面しました。同社は関係改善の必要性を認識し、住民代表や地方自治体、環境NGO、周辺企業、大学関係者などで構成される地域参加グループ(CIG)を結成して毎月会合を開催しました。

第三者のファシリテーターや専門コンサルタントも交えて率直な意見交換を重ねた結果、住民が抱く懸念を事前に把握し対策に活かすことが可能となり、企業と地域の間に信頼関係が構築されました。最終的に同社は焼却処理の計画を撤回し、有害廃棄物をリサイクル(副産物の再資源化)する方法へ転換して対応することになります。

この取り組みにより有害物質の排出量が約90%も削減され、地域から信頼される企業へと変貌を遂げました。リスクコミュニケーションを通じて住民と協働し、リスク低減と企業の事業継続の両立に成功したグローバル企業の事例として注目されています。

リスクコミュニケーションの手順

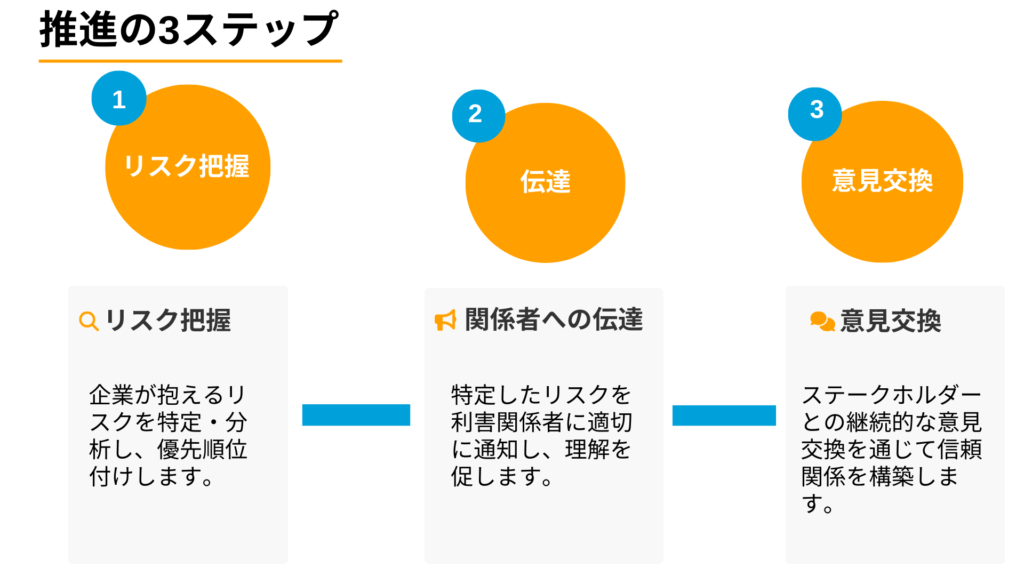

リスクコミュニケーションを実施するにあたっては、基本的な進め方を次のステップに沿って押さえておきましょう。企業の置かれた状況によって細かな対応は異なりますが、以下に代表的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:リスクを把握する

まずは、企業が抱えているリスクを把握しましょう。そして、そのリスクが実際に起こる可能性はどれだけあるのか、起こってしまった場合、危険性はどのくらい高いのか、影響はどの範囲まで及ぶのかを確認していきます。

また、リスクへの対策として何が考えられるのかを、優先順位を決めながら洗い出していくことも重要です。リスクの種類ごとに発生頻度や影響度を分析(リスクアセスメント)し、重大なものから順に対応策を検討することが大切と言えるでしょう。

ステップ2:リスクを利害関係者に伝える

リスクが明確になったら、次に利害関係者への通知を行います。この際、利害関係者へのアンケートを行うなどして、抱いている不安を把握していくことがおすすめです。不安を把握することで、何かトラブルがあった際に、いち早く意思疎通を図り、連携をとることができるでしょう。

社員それぞれがリスクを理解し、関係者が抱いている不安を知ることで、危機すらチャンスに変えていける強い組織になれるのです。

ステップ3:意見交換によるリスクコミュニケーション

リスクの伝達を終えたら、そのリスクについて、企業とステークホルダーの間で意見を交換する場を設けましょう。リスクコミュニケーションは、企業側の一方的な発信になってしまうことがよくありますが、受け手の不安や意見に耳を傾けて、双方向のやりとりにしていくことが成功への鍵です。

コミュニケーションの場は、一時的にではなく、継続してセッティングするようにします。コミュニケーションを取り続けることで、企業とステークホルダーの信頼関係を築いていくことも、リスクコミュニケーションの目的であるためです。

リスクとチャンスは表裏一体

リスクコミュニケーションをして、それでも困難にぶつかってしまったら、トップが社員に対して的確なメッセージを発信し、一丸となって事態に対処すれば、危機的状況もチャンスへ変えていけるでしょう。

そのためには、「今何がどうなっているのか」を各々の社員が正確に把握していることが大切です。社内での情報伝達は正確さやスピードが問われることになるため、有事の際のために、社内SNSなどのコミュニケーションインフラをあらかじめ整えておくといいでしょう。

ただし、社内SNSを導入しても、コラボレーションが起きないケースがあるのも現実です。たとえば、従業員が上司や同僚と「できるだけ話したくない」という感情がある場合には、便利なツールを導入してもコミュニケーションが深まることはないでしょう。

情報をオープンにできる組織風土・多少の失敗やマイナスな情報を許容できるという社内の雰囲気がない限り、コラボレーションは起きません。それどころか、リスクや事故が起きても正しく発信されることはなく、現場でもみ消されてしまうことがあるかもしれません。

リスクをチャンスに変えるためには、円滑なコミュニケーションが行える良好な関係性が大切です。コミュニケーションツールを導入して場を整えることと同時に、まずは現場の情報をオープンにできる組織風土を作ること、そして失敗やマイナスの情報を受け入れる職場を作っていくことが必要でしょう。

まとめ

リスクコミュニケーションは、起こり得るリスクについて事前に伝達することで、トラブルを防いだり理解を得たりする活動です。一方的に情報を伝達するのではなく、対話のように意見を交わしながら理解を求めることが、成功の鍵となります。リスクコミュニケーションがうまくいけば、企業の信頼性を向上させることもできるでしょう。

それでもリスクが実際に起こってしまった際、いち早く危機から脱却するためには、社内コミュニケーションが活発であることが大切です。日頃からコミュニケーションを活発化させ、良好な職場環境・人間関係を構築していくように意識するといいでしょう。

企業内のコミュニケーションに関してお悩みがある場合は、ぜひソフィアまでお気軽にお問い合わせください。