人的資本経営とは?ビジネスにおいて注目される理由と実践のポイントを解説

最終更新日:2024.04.04

目次

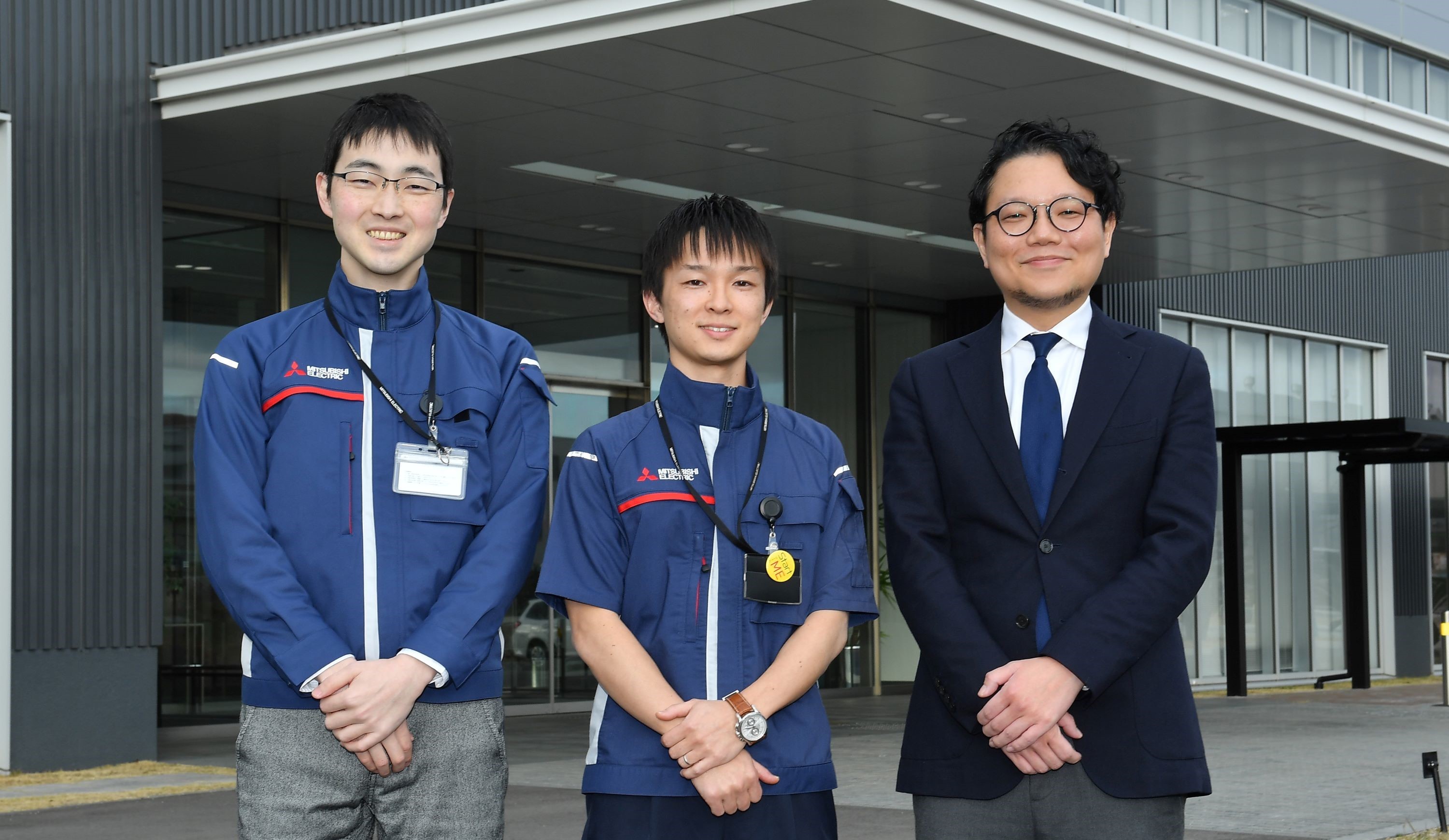

変化の激しい現代のビジネスの世界において、土台となる経営スタイルの選択は企業にとって重要になっています。そのようななか、近年注目され導入する企業が増えているのが人的資本経営です。人的資本経営をざっくり表現すると、人材(社員)を資本として考え、投資・運用することで企業の存続と発展を目指す経営戦略です。

「企業は人なり」や「人材こそが最大の財産である」という格言はよく知られており、松下幸之助氏など多くの経営者がその重要性を強調しています。この考え方は、日本だけでなく他の国々も同様に、人や組織が企業の資本や価値の源泉であることが認識されています。

ただし、人や組織に関する研究は社会科学に属し、一定の法則が存在していても、企業における成功の方程式はいまだ確立されていないのが現状です。さらに、社会の変化が速いため、人的資本を価値に変換するプロセスは実証的であり、実務家の経験に基づいて行われることが多く見られます。

しかし、再現性が難しいからといって、人的資本経営を無視するのは得策ではありません。人的資本経営は注目されており、企業は人財と成果の関連性に焦点を当てるべきだという考えが広まっています。

このため、企業経営における人的資本の価値を明示化するために「人的資本開示義務化」などの取り組みも行われています。つまり、人的資本経営に対するアプローチは、再現性の難しさはあるものの、その価値を追求するための1つの挑戦として捉えられており、取り組む価値があると言えます。

この記事では、人的資本経営の概要と注目される理由、実践の際の課題・注意点について解説しています。

人的資本経営とは

企業の経営にもいくつかのスタイルがありますが、これまでの経営と人的資本経営は何が違うのでしょうか。人的資本経営は、抽象的な概念ではなく、具体的なアクションにつながる考え方です。

どのような人材を採用・育成することで、組織に対してどのような投資につながり、どのように価値を創造するのか、ということに焦点を当て、実際の行動計画や戦略を検討するための枠組みとして活用されます。ここでは、人的資本経営の意味と従来の経営との違いについて見ていきます。

従来の経営と人的資本経営の違い

従来の経営と人的資本経営の違いをまとめると、以下のようになります。

- 従来の経営:人材=消費するリソース(資源・コスト)、相互依存、囲い込み型、終身雇用、遅い昇進、後払い賃金

- 人的資本経営:人材=投資対象(人的資本)、自律した個人、企業・社員が選び合う関係

従来の経営では、人材を資源・コストとして捉えることが一般的で、終身雇用や年功序列などの制度によって人材を囲い込むやり方を取っていました。しかし、人的資本経営では、人材を消費するリソースとしては扱わず、企業の継続的な成長と発展を目指すための投資対象としており、企業と社員が互いに選び合う自律的な関係へと変化しています。

2020年9月公表の「人材版伊藤レポート」では人材の流動性、多様性、エンゲージメント、働き方、健康に焦点を当てています。これらを活かして従来の終身雇用モデルから、より柔軟な人材流動性への転換を図ろうとしているのです。つまり、企業は依然として社会とつながっている存在でありながら、人財の流動性を活かし、より効果的な組織運営を目指す方向性が提案されています。

人的資本経営が注目される理由

昨今、とくに注目されている経営スタイルの人的資本経営ですが、どのような理由によってニーズが高まっているのでしょうか。ここでは、現代のビジネス界隈の風潮も併せ、その理由について解説します。

多様な人材、多様な働き方への適応

人的資本経営が注目される大きな理由として、労働環境の変化が挙げられます。現代は少子高齢化に伴う労働人口の減少により、企業は市場価値の高い人材を雇うことが難しくなっています。そのため企業は、すでに定年退職したシニア世代・外国人労働者・自宅勤務希望者など、多様な人材を雇用対象としなければならないのが実情です。

また、リモートワークや時短勤務などの導入によって働き方も多様化しており、社員を画一的なルール・時間で管理することが難しくなってきています。これらの労働環境の変化を受け、企業は個々の社員の状況や事情に合わせた勤務形態を用意し、個人の能力を最大限に引き出しながら経営や事業を行わなければなりません。そのため、人的資本経営の考え方が求められるようになりました。

人材への投資状況が企業の成長性を評価する判断ポイントとなっている

投資家をはじめとするステークホルダーが企業を評価する際の基準として、人材への投資状況が重視されている背景も、人的資本経営が普及してきている理由の1つです。企業経営のスタンダードになりつつあるESG経営にも関係しており、人的資本はESGにおける「Social(社会)」と「Governance(ガバナンス)」に該当しているため、ESG経営の一部として取り組む企業も増えています。

欧米ではすでに企業による人的資本の情報開示が進められており、株価や売上高などと同様に、企業の経営状況を判断する基準となっています。日本でも2023年3月期決算企業から人的資本の情報開示が義務化しており、人的資本経営はすべての国内企業が意識しなければならない状況になりました。

デジタル化時代の経営戦略

企業のDX化や生成AIの台頭など、近年のビジネスの現場には産業構造を変える大きな変化が訪れています。さまざまな定形業務が自動化し、代替が困難だとされてきた知的労働も生成AIによって一部が人の手を離れており、従来の業務への取り組みでは経営を継続すること自体が不可能になりました。

そのような変化を受け、「社員=人の付加価値」は「創造性を活かしたイノベーションを生み出すこと」にシフトしています。テクノロジーに代替できないプロダクトやサービスを作ることが人に残された領域であり、そのためには人的資本経営の理念である、「個人の能力を最大限に引き出しながら経営や事業を行う」ことが必要だと考えられています。

しかし、経営戦略・事業戦略・人材戦略の 3 つの戦略領域において、現代の多くの企業が産業構造の変化とのギャップにとまどっているのが実情です。

だからこそ立ち返るべきは「社員=人の在り方」であり、人にしか生み出せない価値が求められるデジタル化時代だからこそ、人的資本経営が重要になっていると言えるでしょう。

人的資本の情報開示に関するこれまでの流れ

世界的に、人的資本情報の開示が進むなかで、欧米では環境や持続可能性に対する関心から、ESG投資が注目され、それに伴い人的資本情報の開示も進んでいます。とくに欧州では2014年から非財務情報開示指令により、社会や従業員に関する情報の開示が義務づけられました。

米国でも、2008年のリーマンショックを契機に、HCM(Human Capital Management)連合がSECに人的資本に関する開示基準の策定を提案し、上場企業に対し2020年からS-K Disclosureが人的資本の開示が義務づけられました。

日本でも、金融庁が2023年度に一部の人的資本情報を有価証券報告書に記載する義務を導入予定です。必須の開示項目は19項目の中から選ばれ、企業は自社の戦略に合わせた項目を選択し、具体的な数値目標や実例を提供するよう促されています。

人的資本経営のフレームワーク「3P・5F モデル(3 つの視点、5 つの共通要素)」

人的資本経営を目指す際に押さえておきたいポイントを知っておきましょう。経済産業省が令和 2 年に発表しているレポートでは、企業を越えて人材戦略に求められる 3 つの視点(Perspectives)、5 つの共通要素(Common Factors)を、3P・5F モデルとして整理しています。以下では、それぞれについて解説します。人的資本経営に向けたヒントを探ってみてください。

視点①経営戦略と人材戦略の連動

人的資本経営を考えるために必要な視点としてまず挙げられているのは、経営戦略と人材戦略を連動させて考えることです。経営陣主導のもと、経営戦略を整理し、必要となる人材について考えを深めるのが大切です。経営戦略と絡めながら、人材の確保に向けた具体的なアクションプランやKPIを検討し、計画的に組織を作っていくのが理想です。

視点②As is‐To be ギャップの定量把握

現状(As is)と理想(To be)を正しく把握し、ギャップがどのくらいあるのか可視化することも重要です。なぜギャップがあるのか、どのような問題点や課題があるのかを洗い出し、ギャップを埋めるための人材戦略を立てていきます。経営戦略と人材戦略を連動させ、時に見直しを繰り返すことで、組織としてありたい姿を実現していきます。企業では客観的に把握するのが難しいケースも多いので、その場合はHRBPの力を借りながら事業成長を目指します。

視点③人材戦略の実行プロセスを通じた企業文化への定着

人事戦略において重要なのは、どのようなアクションを取ったかだけではありません。働きかけたことが企業文化として定着したかという視点も大事です。従業員との間で企業理念やパーパス(存在意義)が浸透し、行動指針が共有されていると、文化は醸成されていると言えます。人材戦略の実行プロセスでは、理念やパーパスをいかに伝えるのか、行動しやすい環境をいかに作るのかを随時意識することが有効です。

要素①動的な人材ポートフォリオ、個人・組織の活性化

ここからは、人材戦略において大切な重要要素を紹介します。まず、一人ひとりのスキルや経験、在籍部署などを管理する人材ポートフォリオが必要になってきます。その人の経歴やスキルを含めた情報を示してくれるもので、これをリアルタイムに人材情報として活用できるようにすることが大切です。経営課題に必要なスキルや経験を活かした人材配置が可能になり、組織が活性化されることが期待できます。

要素②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

顧客ニーズが多様化し続ける昨今、従業員も画一的なままでは、時代にうまく対応できません。幅広い経験・視点を持った社員を積極的に迎え入れていきましょう。多様な個性や経験を持った従業員がそれぞれを認め合い、個々の特性を活かした企業活動が行われる環境こそ、人的資本経営を力強く推し進めます。

要素③リスキル・学び直し

人材戦略のひとつとして注目されているのが学び直しです。多様性が推進され、顧客一人ひとりの価値観がバラバラになっている今、従業員に求められるスキルも変わってきています。人的資本経営では、従業員が必要な学び直しをして、自分のキャリアを希望通りに描けるように支援します。企業が、従業員のキャリア形成を支えていくのが当たり前の時代になっているのです。

要素④従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントとは、組織への貢献意欲や愛社精神をベースにしたコミットメントの度合いのことです。企業と従業員、または従業員同士の信頼関係のもとで、エンゲージメントは醸成されていきます。従業員が働きがいを感じ、能動的に楽しく業務に取り組めるようになると、生産性向上、利益向上などの実利的なメリットを生み出すこともできます。エンゲージメントを意識した職場環境を整備・提供することが求められます。

要素⑤時間や場所にとらわれない働き方

企業は従業員の希望に合わせて「いつでもどこでも働ける環境」を作っておくことも大切です。従業員の働き方に対する意識が多様化している今、さまざまな働き方を自由に選択できる組織かどうかが問われているのです。業務プロセスや社内コミュニケーションのあり方、マネジメントなども含めて、職場環境を見直すことが人的資本経営においては不可欠です。これを満たせない場合、組織が従業員から選ばれずに組織が弱体化するなど、存続に関わるような危機につながる可能性もあります。

人的資本経営で企業に求められる開示情報

人的資本経営に関連して、企業にはいくつかのディスクロージャーが求められています。

具体的にどのような情報を開示することが必要なのでしょうか。主に想定される 3 つの切り口を確認していきましょう。

サステナビリティに関する考え方および取り組み

サステナビリティに関する企業のスタンスを示すのは、有価証券報告書の必須事項であり、「ガバナンス」と「リスク管理」に関する記載は必須項目として定められています。一方で「戦略」「指標および目標」は各企業の判断で開示の有無を決定できます。そのうえで企業としてサステナビリティにとしてどのような考え方を掲げているのか、そして実際にどのようなことに取り組んでいくのかを公にしていきます。

人的資本、多様性に関する情報

多様性に関連する事項も、有価証券報告書に記載する必要があります。具体的には「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」などが挙げられます。企業が人的資本をどう捉えているのか、多様性に関してどのような姿勢で環境整備しているのかを打ち出していくことが求められます。

コーポレートガバナンスに関する情報

コーポレートガバナンスに関する情報も、有価証券報告書への記載必須事項です。具体的には、取締役会・指名委員会・報酬委員会などの活動状況、内部監査の実効性などを見られます。これらは企業の姿勢や考え方を評価される材料になりうるものです。

人的資本経営の課題

多くの企業が導入している人的資本経営ですが、決して万能の経営スタイルではなく、課題も残っているのが実情です。ここでは、人的資本経営の代表的な6つの課題について見ていきましょう。

そもそも人的資本の投資効率は測定することが難しい

株価や売上高は数値が具体化されているため、企業の成長や事業の状況を把握する測定材料として参考にできます。しかし、人的資本に関しては、投資効率や費用対効果を測定することが難しいと指摘せざるを得ません。

たとえば企業が行う人材への投資に研修がありますが、その効果の有無について厳密な判断を下すことは難しいものです。研修後にテストで学習効果を測定したり、アンケートによって調査したりすることはできますが、何をもって効果があったかが非常に難しい問題です。研修内容も、実務的なノウハウから目に見えない意欲・姿勢といったメンタル面に働きかけるものまであり、パフォーマンスを数値化することが困難だからです。

つまり、例え人的資本経営を行い、その情報を定期的に開示したとしても、投資家をはじめとするステークホルダーが投資効率を見極める材料として、人的資本の開示は十分とは言えないのが現状です。

人事戦略との整合性を取ること自体が難しい

人事戦略と人的資本経営は、根本の部分でアプローチが異なるため、整合性を取ることが難しい側面があります。

人事戦略は主に、具体的な社員の管理方法や組織運営を軸として考える傾向にあります。それに対して、人的資本経営は抽象度が高く、現在のビジネスの潮流(DX化・ESGなど)をベースに。戦略的な視点から組織全体の運営を考えることが求められます。

これまでの経営では、人事戦略に合わせて制度・研修などを一律に運用していました。しかし、人的資本経営の環境下においては、既存の人事・人材開発、社員の昇進・昇格、階層教育といったやり方はミスマッチだと言えます。この問題を解消するためには、人事戦略のプロであるHRBP(Human Resource Business Partner)の介入や、経営戦略と連動した人事戦略を策定するなどを使い分け、短期スパンで細かく調整を施していきます。

人材の流動化は国際的比較的にもまだ固定化している

国内外問わず、人材には大きく分けて「ジョブ型」と「メンバーシップ型」の2つの雇用パターンがあります。

| 雇用名称 | 雇用の条件・概要 |

|---|---|

| ジョブ型雇用 | 企業が採用する人材に対して業務内容を定義し、明確にすることで雇用契約を締結します。労働時間ではなく職務・役割によって評価するシステム、人材の流動性が高く、主に欧米諸国で普及している雇用形態 |

| メンバーシップ型雇用 | 勤務地・職務などを固定せず雇用契約を締結します。異動・転勤・ジョブローテーションを繰り返す長期での人材教育。人材の流動性が低く、日本国内で多くの企業が採用している雇用形態 |

人的資本経営を行う際に重要なのが、「ジョブ型」雇用の導入です。人的資本をベースとした経営において、必要な人材の確保・適切な人材育成への投資など、客観的な指標によって整備することを前提としておかなければなりません。

たとえば、人的資本経営において、中長期でのビジネスモデルの転換や事業ポートフォリオの再編をする際、「ジョブ型」雇用の方が適していると言えます。理由としては、戦略を行う場合、必要箇所への人材配置・人材の採用によって人材確保を行う必要がありますが、人材の流動性が低い「メンバーシップ型」雇用では、状況に応じた柔軟な人材確保を行うことが難しいからです。

「ジョブ型」という言葉自体が、海外で一般的な「職務型」であると説明されていることが多く、実際の運用を見ると、過去のMBOの導入に同じように、微妙に日本風にアレンジされています。

日本国内でも「ジョブ型」雇用への移行は試みられましたが、外部労働市場や失業中や休職中における個人でスキルチェンジできる機関や企業がほとんど発展・成熟しておらず、実際の変化が起こるのはこれからであるというのが実情です。

年功序列や新卒一括採用といったシステムは世界基準から見ても特殊であり、人的資本経営に必要な「ジョブ型」雇用が一般化するためには、社会システムも含めて変化する必要があります。しかし、過去の歴史的な流れを見ると、海外または欧米の手法を導入しても、独特な変化をする傾向にあり、海外の真似をするだけではなく、既存の文化とうまく融合しながら独自の価値を産み出す必要があります。

優秀な社員を採用しても活躍できない組織風土がある

人的資本経営の人材投資において、新たな人材の採用も必要な投資になります。しかし、優秀な人材が活躍できない組織風土が醸成されている場合、その能力を引き出せずに終わってしまう場合もあります。

優秀な社員の能力や行動にネガティブな影響を及ぼす組織風土の問題は、以下の4つがあります。

- 閉じたコミュニケーション

開かれたコミュニケーションが行われず、意見やアイデアを共有しにくい。自発的な行動の機会が損なわれるため、優秀な社員がパフォーマンスを発揮できない

- 明確なビジョンや目標がない

指針がないため社員のモチベーションが低下しやすく、成果が出にくい

- リーダーシップの形態が適切でない

リーダーシップの取り方によって、社員の成長・パフォーマンスの妨げになっている場合がある。成果への適切な評価がない、行動制約があるなどが挙げられる

- ヒエラルキー主義の組織

トップダウン・年功序列など、堅苦しいヒエラルキー重視の風土が強い場合、自律性を求める優秀な社員ほどパフォーマンスを発揮できなくなる

いくら人材投資を行ったとしても、上記のような組織風土が根強く残っている場合、投資効果を得られない可能性が高まります。このようなケースは日本企業にとって人的資本経営への取り組みが難しい要因となっています。

HRD(人材開発)および人事の専門家が少ない

そもそも人材開発や人事の専門家が少なく、人的資本経営を人事面からバックアップできる存在が足りていないことも、人的資本経営の課題として挙げられるでしょう。人的資本経営において、人材の配置や採用は投資の一環ですが、現代のビジネスの業務・業域は広域に渡るため、状況に合わせた人事戦略を行うことが難しいのもうなずけます。

とくに、採用・配置・育成・退職まで人事全般を一挙に引き受けるHRBPは希少で限られており、一般化された職種ではありません。人的資本経営においてもHRBPは重要な存在ですが、現状一部の企業にのみ在籍しているのが実情です。

そのため、HRD(人材開発)やHRBPなどの人事の専門家を育成・確保することも、国内の企業が人的資本経営に対応するために必要な要素であると言えるでしょう。

採用するのか、育成するのか

人的資本経営の人材投資には、採用と育成の2パターンがあります。どちらを重視するかによって方針がやや異なり、投資効率にも関係してきます。その際にポイントとなるのが、採用と育成それぞれにかかる投資コストと、企業に対する人材投資の効果のバランスです。

たとえば採用を重視する場合、即戦力として新たな人材を確保できるため、企業内にこれまでにない視点・アイデアといった新鮮さをもたらすことができます。しかし、人材適性の見極めや入社後の適応に時間や労力を要する場合もあるため、有用な手段になるとは限りません。また、育成の場合、より企業に適合した人材を確保できる可能性は高まりますが、育成には時間的コストや育成者の確保などリソースがかかります。

どちらにせよ人的資本経営は長期的な視点で考えるべきであり、長い目で見た時のリターンを考慮しながら人材投資の判断を行う必要があるでしょう。

人的資本経営では社員のキャリアを企業から提供することが重要

人的資本経営を行う際に重要になるのが、社員目線を考慮しつつ、キャリアの提供を企業が率先して行うことです。理由は、従来の年功序列や終身雇用をベースとした経営とは異なり、キャリアプランに不明瞭な部分があるからです。

企業が提供するキャリアプランは、以下の要素を参考にしてください。

キャリアプランの要素/内容

キャリアパスを明確にし、ステップアップ・異動や昇進・成長プロセスなどの条件を提示。具体的なキャリアプランを用意し、社員がキャリアを歩むための足場を作る。

育成プログラムの提供

教育・研修などのプログラムを提供し、専門的なスキル・知識の習得を支援。社員に自己成長を実感する機会を与えることで、将来のための準備を促進。

多様な個性を活かす環境の提供

多様な背景を持つ個々の社員を尊重し、それぞれの特性を活かすための環境を用意。多様性が重視される現代のビジネスに合わせたキャリア展開ができるようサポート。

キャリアプランの提供は、社員が安心して企業で働くためには大切な部分です。人的資本経営を行う際は、上記の要素を企業が提供することで、社員のモチベーションや企業へのコミットメントを高めることができます。

人的資本経営を実践するポイント

人的資本経営は現代のビジネスにおいて必要な経営スタイルですが、準備もなく導入すれば良いというわけではありません。より効果を引き出すには、実践する際に押さえておくべきポイントがあります。

現状と理想のギャップをオープンにする

人的資本経営は従来の経営方法とは異なるため、必ず企業の現状と理想としている経営状態にギャップが生まれるものです。

このギャップを埋めるためには、まずはギャップを作っている課題・問題を洗い出すことが大切です。

課題・問題を把握した上で、人材戦略の構築と修正を繰り返し、必要な人材を確保するための支援などを行うことで、理想としている人的資本経営に移行することができるからです。

たとえば、人的資本経営を行う上で、「特定のスキルを持った人材が一定の人数で足りない」という課題・問題が出たとします。この時の解決策としては、研修・セミナー・資格取得の金銭的サポートなどの支援が考えられ、社員教育に注力することで現状と理想のギャップを埋めることができます。また、特定のスキルを持った人材を外部から取り入れるという方法もあります。

目標とする人的資本経営を実現するには、「自社の人材の能力と人数」や「部署やチームごとの人材の配置状況」を可視化し、理想とする経営状態との差を具体的な数値として把握しなければなりません。

現在はタレントマネジメントシステムの導入が増えています。DXではなく、人事情報をただWeb化しただけだと揶揄される方も多いですが、大企業などでは、他部署が何をやっているか、誰がいるかわからない。といったことはしばしば見受けられ、人的資本自体の全体像など誰も知らないというのが現状です。DXでないかもしれませんが、革新的な試みです。

人的資本の不可能性への挑戦

人的資本開示は、上場企業において株主との対話を通じて磨き上げるものです。しかし、人的資本開示により、人材の投資効率を完全に測ることは難しいでしょう。社会科学の創始者であるマックス・ウェーバーは、官僚制における問題点を指摘し、行き過ぎた合理性に言及しました。この合理性が日本企業の官僚主義を象徴しているとも言われています。

つまりは、管理統制という思想や価値観を前提にすれば、デジタルにより人的資本の管理という恐ろしい内容に変貌します。

このような状況において、人的資本開示を単純に可視化や指標化とするのであれば、管理業務が増え、多様性とイノベーションが制約される恐れがあります。

ビジネスにおいては、合理性や客観性が重要ですが、人的資本は単純な指標だけでは向上しにくいものです。そのため、今後は環境の不確実性や多様性を考慮し、静的な組織から動的な組織への転換が必要とされます。経営においては予算と計算可能性も重要ですが、これらを柔軟に活用しながら未来に向けて探求を続ける必要があるでしょう。

経営戦略と人材戦略を連動

人的資本経営では、経営戦略を策定すると同時に、人材戦略を策定・連動させる必要があります。たとえば経営戦略としてDX化を促進している場合、同時に人材戦略として必要な人材を育成・確保しなければなりません。また、事業に対して新たなチームを発足する場合も、必要な人材を適宜育成・確保する必要が出てきます。

このように、あらゆる経営戦略と人材戦略は繋がりがあるため、セットで考えるのが必須です。

人的資本経営においては、経営陣が主導しながら経営戦略と人材戦略を連動させ、必要な人材を適宜集めるための自社の理想の経営戦略を明確にし、そのためにクリアすべき課題の設定、それに基づいた人材戦略を練っていくことが大切です。

人事戦略の企業文化への定着

人的資本経営を実践する際、人事戦略が企業文化として定着しているかどうかも、経営がうまく進んでいるかどうか判断する上で重要な視点です。

人事戦略が企業文化になっていない場合、人材配置時に社員のモチベーションが低下することもあるでしょう。また、施策や事業を推進する際に、管理職の立場の社員が、影の抵抗勢力になってしまう可能性もあります。社員同士の良質な協力関係の構築も難しいため、人的資本経営が機能不全を起こすことにもつながります。

現代の国内の多くの企業は、いまだに新卒一括採用・長期雇用の前提で人材配置を行っており、内部人材中心で人事戦略を賄うといったやり方がスタンダードです。このような状態だと、中途採用の人材に対し、既存の社員が非協力的な対応をすることも考えられます。また、企業と社員の間でビジョンや目的の共有ができていない場合などでは、企業として不要な人材を育成するといった、間違った人材戦略を行ってしまうリスクをはらんでいます。

このような、既存の企業の人事戦略を土台から変えるには、人事戦略を刷新しつつ、企業文化として定着させることが重要です。でなければ、人的資本経営に必要な外部人材と内部人材を適材適所に配置した協働は実現が難しく、せっかく策定した人材戦略も効果が表れずに終わってしまうでしょう。

まとめ

人的資本経営は、人材(社員)を資本として考え、経営を進める際の力にする経営スタイルです。人的資本経営には、人事戦略との連携の難しさ、日本企業の雇用流動性の低い環境とのミスマッチ、HRD・HRBPなどの人事のプロの不足など課題が残っています。しかし、テクノロジーの普及によって人材の価値が問われる現代ビジネスの世界で、企業が存続・発展するには重要な経営スタイルです。

導入の初期はさまざまな混乱・困難な部分が出てくることは予想されますが、デジタル化時代に伴う労働環境の変化、ひいては産業構造の変化に対応するため、人的資本経営の導入の検討することを推奨します。